Il disastro fratricida sudanese e i molti interessi esterni

La guerra fratricida sudanese, alla vigilia del suo terzo compleanno, avanza tra atrocità diffuse, competizione per le risorse e un intreccio di ingerenze esterne che sempre di più la definiscono come una guerra per procura, lasciata scivolare in un grave vuoto di attenzione e azione internazionale.

Da un lato, le Forze armate sudanesi (SAF) fedeli al capo del governo militare di Khartoum, Abdel Fattah al-Burhan. Dall’altro, le Forze di supporto rapido (RSF) ai comandi del generale Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Nel mezzo, le molte linee di un fronte feroce e frammentato, che dalle roccaforti darfuriane oggi convergono nel Kordofan, Sudan centrale.

Ormai mille giorni di conflitto senza quartiere, combattuto anche sui convogli umanitari bloccati e le forniture salvavita saccheggiate, sugli ospedali assaltati e le filiere alimentari interrotte, persino sull’acqua negata, hanno trasformato il Sudan in uno dei peggiori disastri umanitari del pianeta.

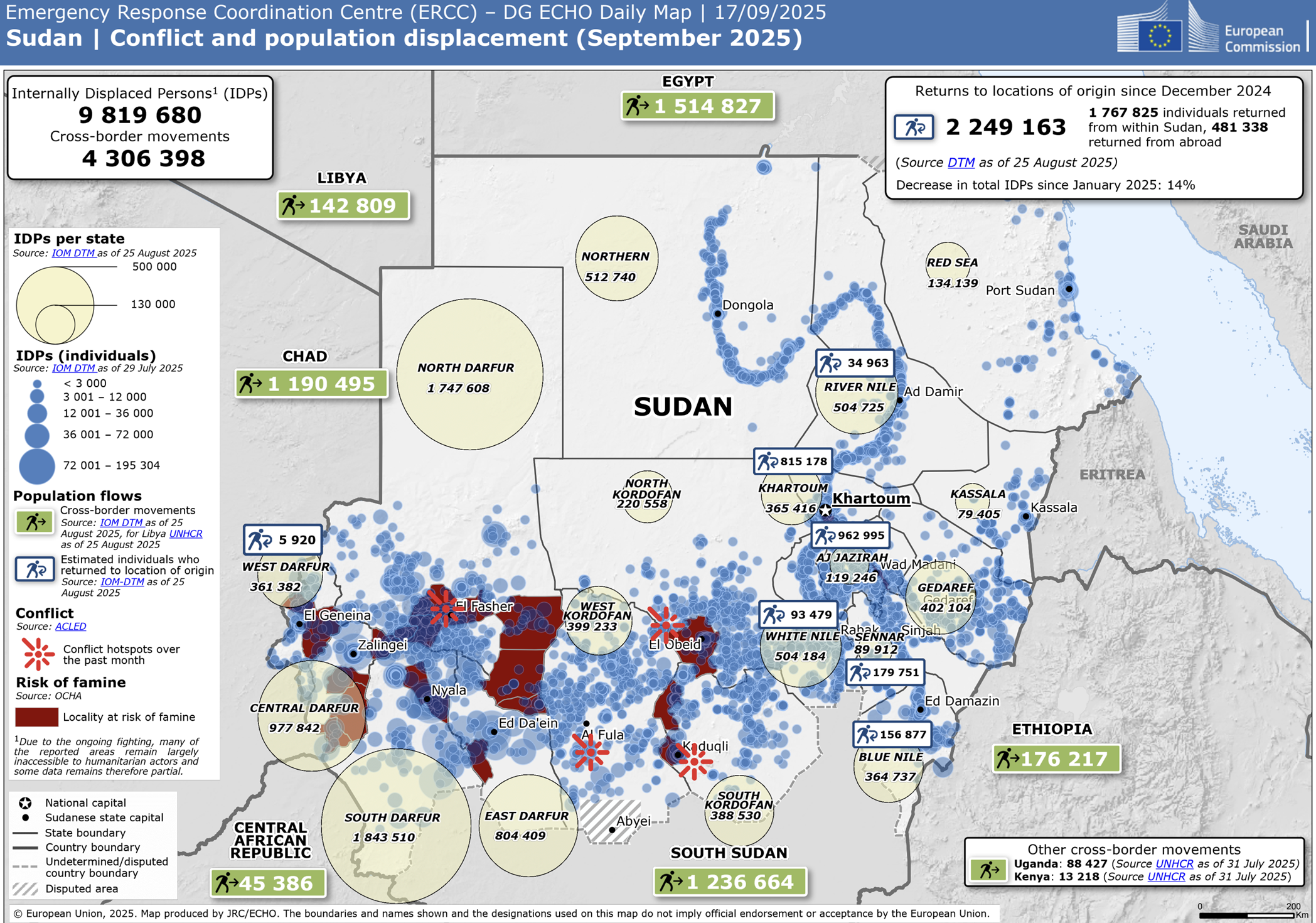

Mentre entrambe le parti disprezzano il diritto internazionale umanitario e la vita dei civili, sono stimati in circa 150mila i morti. Più di 12 milioni sono gli sfollati. Quasi 22 milioni i sudanesi costretti in condizioni di insicurezza alimentare acuta, compresi gli oltre 370mila precipitati sul livello di fame catastrofica. E gli allarmi sui crimini contro l’umanità e sul rischio di (quantomeno) pulizia etnica crescono vertiginosamente man mano che le RSF guadagnano terreno nella contesa con le guarnigioni governative.

Leggi anche: Sudan: due anni di una guerra civile che può diventare regionale

Sarebbero migliaia i civili massacrati a El Fasher, cuore del Darfur settentrionale, espugnata lo scorso 26 ottobre dopo un assedio serrato che per 18 mesi ha confinato la città in quella che per i ricercatori dell’Humanitarian Research Lab della Yale School of Public Health è stata “una vera e propria zona di sterminio”. A centinaia fucilati all’interno del Saudi Maternal Hospital, l’unico ospedale rimasto parzialmente operativo in città. Gli altri, rastrellati casa per casa: i resoconti dal territorio riportano di esecuzioni sommarie, violenze sessuali, inclusi stupri di gruppo, torture, saccheggi, rapimenti, detenzioni arbitrarie. L’uso deliberato dell’inedia contro le comunità in trappola. Le vie di fuga fatte “teatro di una crudeltà inimmaginabile”, per citare l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, che ha denunciato a più riprese le responsabilità della comunità internazionale negli orrori che erano “previsti e prevenibili, ma non sono stati impediti”.

La carneficina di El Fasher è infatti soltanto l’ultimo e il più risonante capitolo della lunga serie di episodi di violenza di massa e persecuzione etnica tornati a martoriare il Darfur dall’alba di questo conflitto. L’apice di un modello di brutalità ricorrente che ora minaccia di replicarsi nel Kordofan, nel mirino dei paramilitari eredi dei famigerati Janjaweed (i “Diavoli a cavallo”), che già firmarono, nell’era al-Bashir, il primo genocidio del Darfur.

Strappata alle SAF anche l’ultima piazzaforte del Darfur, il movimento armato di Hemedti e le milizie predatorie alleate dominano a questo punto gran parte dell’Ovest, consolidando la continuità territoriale che rafforza la posizione dello “Stato di Tasis”, il proto-governo parallelo insediato lo scorso agosto a Nyala, nel Darfur meridionale. Adesso, ridisegnata la geografia del conflitto, spingono l’offensiva verso est, allargando la pressione militare alle aree ancora presidiate dall’esercito regolare. I fronti aperti si moltiplicano nei wilayat del North e West Kordofan, in particolare lungo il corridoio strategico Babanusa-El Obeid. E la battaglia infuria nel South Kordofan, dove le città di Dilling e Kadugli restano soffocate da assedi impietosi. La caduta del complesso petrolifero di Heglig, l’8 dicembre scorso, segna poi un significativo salto di qualità nelle capacità delle RSF di minacciare i nervi politici ed economici del Sudan e di proiettare il baricentro dello scontro sul centro-sud del Paese.

Era iniziata come una lotta di ricchezza e potere tra due leader militari, saldata pure alle dispute intercomunitarie, storicamente radicate nel Darfur, per la terra, l’acqua e le vie di transito. Oggi in gioco c’è la sopravvivenza stessa dello Stato sudanese.

Ogni tentativo di mediazione è arenato. Nessuna delle parti, soprattutto grazie ai rispettivi sponsor esterni, sembra avere la capacità di sopraffare l’altra in maniera decisiva, né la volontà di accettare reali compromessi politici per ripristinare la transizione civile e democratica del Paese. Uno stallo che apre a sviluppi molteplici, tutti egualmente carichi di rischi.

Con le porzioni occidentali che sotto la mano delle RSF, decise ad affermarsi come attore politico, militare e istituzionale autonomo, assumono progressivamente i contorni di un’entità quasi-statale, e le SAF che, in controllo del Nord e dell’Est, si trincerano a difesa della dorsale centrale che corre tra la valle del Nilo e Port Sudan, passando per la Khartoum riconquistata e la Gezira, sul futuro del Sudan si staglia lunga l’ombra della divisione de facto.

Il pericolo, concordano le letture più accreditate, è l’emergere di due Stati disfunzionali e rivali che finirebbero per cristallizzare le ostilità in un sistema di amministrazioni politiche e di sicurezza parallele, economie informali e confini permeabili, con la violenza etnica destinata a radicarsi come meccanismo di controllo locale.

Una realtà di questo tipo avrebbe impatti catastrofici sulla crisi umanitaria già insostenibile, tra esodi in costante aumento e corridoi umanitari interrotti lungo le linee di faglia. E produrrebbe ampi spillover regionali, lasciando spazio aperto a una rinnovata stagione di proxy wars nel Corno d’Africa e nel Sahel. Al tempo stesso, l’assestamento delle zone gestite dai miliziani di Dagalo come hub di traffici transfrontalieri e avamposti di influenza straniera – in primo luogo quella emiratina – altererebbe in profondità pure l’architettura geopolitica del Mar Rosso.

Un’escalation che dilaga su nuovi versanti, trascinandosi fino al collasso definitivo dello Stato e delle sue risorse, è una prospettiva altrettanto plausibile. Tanto più che nessuno dei blocchi pare considerare la secessione come esito accettabile sul lungo periodo: Hemedti punta a rivendicare la leadership di un Paese riunificato contro il primato delle vecchie élite militari; nondimeno, al-Burhan, stretto tra le divergenze interne alla sua coalizione politica e militare, ancora troppo dipendente dalle reti islamiste, lega la propria sopravvivenza politica al riconoscimento internazionale di un suo governo unitario.

Sarebbe il più disastroso degli sbocchi immaginabili, e forse quello più in linea con gli obiettivi di alcune potenze interessate a un Paese fragile e manipolabile. Un Sudan ridotto a uno spazio frantumato e caotico, riciclato come retroterra operativo per bande armate, jihadisti e cartelli del Sahel, segnato dalla proliferazione incontrollata dei traffici d’armi, d’uomini e di Captagon e dall’affiorare di zone grigie governate da poteri sottotraccia, diventerebbe uno dei principali focolai di instabilità del Corno d’Africa e del quadrante saheliano, saldando in una cintura di fuoco i sistemi regionali in crisi e moltiplicando il potenziale di una deflagrazione a catena dell’area.

È poi possibile che la controffensiva delle SAF riesca ad avanzare fino a ricompattare la presa sugli snodi nevralgici. In questo scenario, il Sudan rischia di essere riconfigurato come uno Stato securitario, se non apertamente autoritario, in un’operazione legittimata dalla retorica dell’integrità territoriale: diritti e libertà subordinati alle questioni di sicurezza, servizi essenziali trascurati, processo democratico congelato indefinitamente – una deriva credibile anche alla luce dell’intesa con i lealisti del regime Bashir, determinati a soffocare le istanze di opposizione civile.

Ne deriverebbero ondate di repressioni e disordini, con ulteriori flussi di sfollamento, e l’accesso umanitario potrebbe rimanere strozzato nelle dinamiche di governance delle arterie e delle infrastrutture critiche. Nuovi equilibri di potere riporterebbero Khartoum al centro degli allineamenti strategici di Egitto, Etiopia e Arabia Saudita, senza comunque disinnescare le fratture interne né determinare una stabilizzazione duratura.

Leggi anche: Come instabilità cronica e ingerenze incaute hanno portato a una nuova guerra civile in Sudan

L’andamento sul terreno non basta da solo a spiegare la traiettoria di questo conflitto multilivello, che si esprime in un contesto assai opaco. Ben al di là del duello interno e delle questioni tribali ed etniche, a muovere la guerra sudanese sono difatti le leve esterne, sempre più scoperte, legate ai minerali, alle rotte marittime vitali per il commercio globale e alla geografia di un territorio incastonato tra il Sahel, il Corno d’Africa e il Mar Rosso. Si combatte, in sostanza, una guerra per procura.

Player centrale sono gli Emirati Arabi Uniti, che, in competizione con Riad per l’influenza sulla costa africana orientale, fanno del Sudan occidentale il fulcro della propria proiezione sullo scacchiere. Nonostante Abu Dhabi neghi ufficialmente qualsiasi coinvolgimento, vestendo piuttosto il ruolo di mediatore e investitore regionale, sono numerose le inchieste indipendenti e i dossier internazionali che ne riconoscono il sostegno, anche a mezzo di combattenti stranieri, alla macchina militare di Dagalo.

Le RSF beneficerebbero della capillare rete di canali politici, logistici e finanziari intessuta dagli Emirati tra il Ciad, la Libia e il Corno d’Africa. In cambio, garantirebbero alla monarchia del Golfo accesso privilegiato all’oro estratto dalle miniere artigianali monopolizzate nelle principali aree aurifere del Sudan, terzo produttore del continente, e ai circuiti che, attraverso vie informali altamente redditizie, lo immettono nel mercato che gravita attorno alle raffinerie di Dubai.

Soprattutto, il Sudan è uno dei cardini del corridoio del Mar Rosso da cui gli Emirati potrebbero incidere sugli assetti che si innestano sul Canale di Suez, il Mediterraneo e l’Africa centrale, per bilanciare la concorrenza turca e, più indirettamente, quella iraniana. In questo quadro, il Paese diventa cerniera di un arco di potere che dal Golfo Persico raggiunge il Sahel, offrendo ad Abu Dhabi l’opportunità di diversificare le rotte commerciali e attenuare la vulnerabilità strutturale connessa allo Stretto di Hormuz, storicamente esposto alla pressione di Teheran.

Leggi anche: L’importanza del Mar Rosso e il suo impatto sul commercio marittimo globale

Quella a regia emiratina, tuttavia, è solo una delle molte interferenze che attraversano la guerra del Sudan, che siede su un crocevia che nessuna potenza può permettersi di perdere. Secondo le analisi internazionali più autorevoli, sono diverse le capitali impegnate a calibrare la propria postura nel conflitto.

Sebbene respingano ogni accusa di supporto militare diretto, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Qatar e Iran favoriscono l’opzione al-Burhan, sull’onda di rivalità di lungo corso, considerazioni di sicurezza e fini calcoli di opportunità – per l’Egitto, ad esempio, insieme alle preoccupazioni per il tracimare del caos sudanese oltre il suo confine meridionale, pesa la maggiore prevedibilità dell’interlocutore istituzionale nel delicato dialogo sul Nilo. Israele, nel frattempo, pare impegnato in una strategia a doppio binario a garanzia dei propri interessi nel vicinato.

Pure Mosca si muove dentro il conflitto, privilegiando un posizionamento fluido. In un primo momento, per assicurare i propri investimenti minerari, il Cremlino avrebbe appoggiato Dagalo tramite il gruppo Wagner (oggi Africa Corps), facilitando l’afflusso d’armi e carburante e il contrabbando d’oro. Più avanti, avrebbe offerto una sponda alle SAF, mosso da più alte priorità sul Mar Rosso, in particolare il rilancio dell’accordo per una base navale a Port Sudan, funzionale a irrobustire la presenza in Africa e sul Mediterraneo, riducendo oltretutto la dipendenza dalle basi siriane.

Accanto agli attori più attivi, Pechino e Washington stanno finora mantenendo un profilo più prudente e pragmatico, vigilando a distanza misurata sulla tutela dei rispettivi asset economici e geopolitici nell’arena regionale. Bruxelles resta sullo sfondo, limitandosi a iniziative diplomatiche e umanitarie poco incisive.

La guerra civile sudanese si è insomma evoluta in una crisi potenzialmente sistemica, legata sia alle dinamiche del Sahel sia a quelle ancora più complesse del Golfo, e perfino alle agende di potenze globali come USA e Cina. Al momento, il coinvolgimento (almeno indiretto) di tanti attori è purtroppo un imponente ostacolo a ogni percorso praticabile verso la pacificazione, un’urgenza che resta riconosciuta da tutti e garantita da nessuno.