Il Canada che deve ritrovare la bussola

Il 2019 è stato un anno difficile per Justin Trudeau, primo ministro del Canada dal novembre 2015. L’arresto a Vancouver, il 1 dicembre 2018, della direttrice finanziaria di Huawei Meng Wanzhou – su richiesta degli Stati Uniti – ha fatto precipitare i rapporti con la Cina: Pechino ha reagito arrestando a sua volta due cittadini canadesi – l’ex diplomatico Michael Kovrig e l’imprenditore Michael Spavor, accusati di spionaggio – e bloccando le importazioni agroalimentari dal Canada, ufficialmente per questioni sanitarie. Poi, Trudeau è stato accusato di aver fatto pressioni sulla ex procuratrice generale dello Stato affinché permettesse a SNC-Lavalin – grossa società canadese di costruzioni – di evitare un processo per corruzione: un’indagine ha accertato la violazione della legge sul conflitto d’interessi, intaccando l’immagine del primo ministro. Infine, a complicare ulteriormente la campagna per le elezioni federali, a settembre sono emerse alcune foto di Trudeau da giovane con la faccia tinta di nero (in gergo blackface).

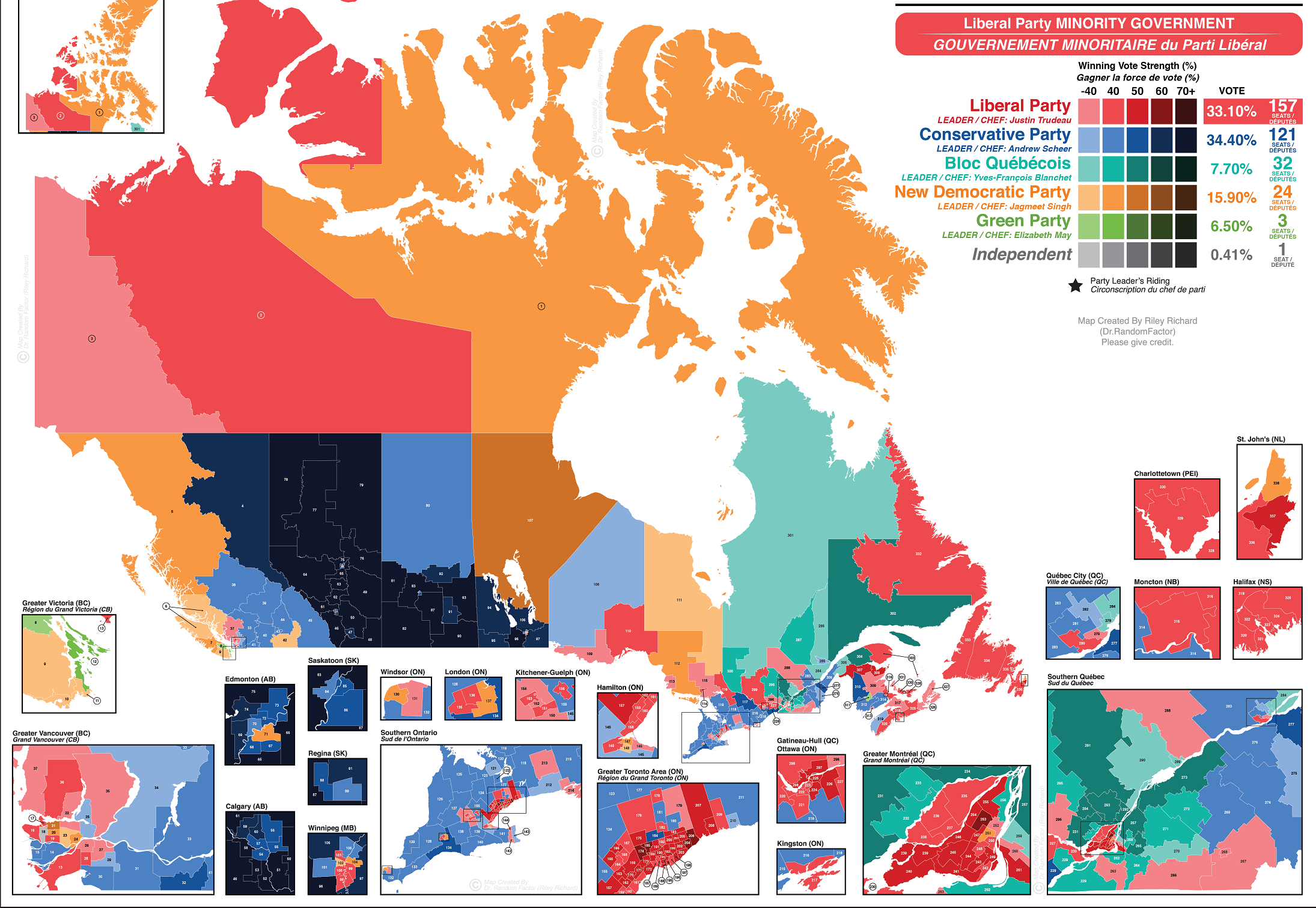

Per tutto l’anno quindi il Partito Conservatore e il suo leader Andrew Scheer hanno prima potuto attaccare Trudeau per la presunta debolezza mostrata contro Pechino, poi chiederne le dimissioni per il suo coinvolgimento nell’affaire SNC-Lavalin e infine contestarne la moralità per la storia dei blackface. Per mesi i sondaggi hanno restituito una situazione di parità tra Liberali e Conservatori, ma alla fine Trudeau ce l’ha fatta: ha vinto le elezioni perdendo però il voto popolare – un po’ come accadde a Trump nel 2016: i sistemi elettorali canadese e statunitense sono simili. Rispetto al 2015, ha perso anche una ventina di seggi rispetto al 2015: guiderà dunque un governo di minoranza, alleandosi probabilmente con i Nuovi Democratici di Jagmeet Singh.

Queste elezioni sono state davvero importanti per il Canada. Il “modello canadese”, fondato sull’apertura e sul multiculturalismo, sta infatti mostrando alcune crepe: l’elettorato è sempre più polarizzato su temi come l’immigrazione e il cambiamento climatico, e si comincia a parlare di populismo. C’è una profonda divisione tra città e campagne e tra Est e Ovest: le province occidentali di Alberta e Saskatchewan si sentono distanti dal resto del paese e rigettano i candidati Liberali. Molte sono anche le sfide internazionali: le guerre commerciali di Donald Trump, che impattano l’economia di un Paese che via terra confina solo con gli Stati Uniti; il peso crescente della Cina autoritaria di Xi Jinping; la Brexit (Ottawa fa parte del Commonwealth britannico); la crisi del multilateralismo a trazione americana; il ruolo del petrolio nel mercato energetico del futuro; la nuova centralità dell’Artico. Il Canada ha necessariamente bisogno di ripensare il suo posto nel mondo.

TRA POPULISMO E AMBIENTALISMO. Forse la novità principale di questi anni è la crescita del Partito Verde, formazione ecologista rimasta ininfluente per decenni ma che adesso ha raddoppiato i consensi del 2015, attestandosi intorno al 6,5%. Segno che l’elettorato percepisce i cambiamenti climatici come un pericolo concreto: il Canada si sta riscaldando ad una velocità doppia rispetto al resto del mondo e le piogge si sono fatte più frequenti.

La popolarità dei Verdi non è l’unico fenomeno politico meritevole di attenzione. A sinistra, il Bloc Québécois – il partito nazionalista del Québec, guidato da Yves-François Blanchet – è andato molto bene alle elezioni, dopo aver ormai smorzato le pretese indipendentiste. Mentre a destra stanno prendendo piede delle figure classificabili come populiste: Jason Kenney, premier della provincia dell’Alberta, Doug Ford, premier dell’Ontario, e Maxime Bernier, fondatore del People’s Party of Canada, attaccano le élite, il progressismo e il multiculturalismo che minaccia i presunti «valori canadesi». La propaganda del Partito Liberale ha risposto etichettando non solo loro, ma anche il conservatore Scheer come un demagogo e un nuovo Trump: un accostamento esagerato, benché sia vero che voglia rendere il Canada un paese meno aperto.

Nel 2018 il Canada è stato il paese che ha accolto più rifugiati al mondo, circa 28.000. Il tasso di immigrazione ha raggiunto i massimi in oltre un secolo e si prevede che possa aumentare ancora nei prossimi anni. Nel 2019 Ottawa dovrebbe accettare circa 330.000 immigrati, quasi l’1% della sua popolazione. Del resto, l’immagine che il Canada ha costruito di sé è proprio quella di una nazione accogliente verso gli stranieri. E l’opinione pubblica mostrava di gradire e di aderire a questa narrazione: nel 2016 il 43% dei canadesi intervistati dall’Environics Institute rispondeva spontaneamente – senza cioè che venisse suggerita loro l’opzione – che ciò che rendeva unico il loro paese era il multiculturalismo. Ma gli umori stanno cambiando. A marzo il governo Trudeau ha velocizzato le deportazioni dei migranti irregolari e annunciato una spesa di 900 milioni di dollari in cinque anni per potenziare i controlli al confine con gli Stati Uniti.

L’opinione pubblica resta generalmente positiva nei confronti degli immigrati e dei rifugiati, anche se c’è un segmento significativo della popolazione – i più anziani, le persone con un basso livello di istruzione, gli abitanti di alcune province – che non la pensa allo stesso modo. Il populismo canadese non è, o forse non ancora, paragonabile a quello statunitense o europeo: il dibattito pubblico non è altrettanto polarizzato e non c’è grande richiesta di politiche restrittive sull’immigrazione. La preoccupazione principale è l’andamento dell’economia, che comunque è in buono stato. Tuttavia, un recente sondaggio ha mostrato che la metà dei canadesi abbraccia posizioni che potrebbero alimentare narrative nazional-populiste: sfiducia nella politica, paura di perdere il proprio status, scontento per la direzione presa dalla società.

IL CANADA È SOLO AL MONDO. La politica estera canadese, pur con qualche eccezione, si è sempre articolata così: vicinanza al Regno Unito con i Conservatori al governo, oppure vicinanza agli Stati Uniti con i Liberali. Oggi, tuttavia, il mutato contesto internazionale ha spezzato questa tradizionale dicotomia e imposto al Canada la necessità di ripensare in toto la propria strategia globale. L’elezione di Donald Trump non ha solo privato Ottawa della fiducia nel partner da cui la sua economia dipende, viste le scelte commerciali nazionaliste degli USA, ma ha guastato l’intera “dottrina Trudeau”, fondata sul multilateralismo e sulla collaborazione con Washington. Anche il Regno Unito, con Brexit e Boris Johnson, tende verso l’isolazionismo e il nazionalismo. Gli organi e i forum internazionali, dalle Nazioni Unite al G7, dove il Canada si è sempre ritagliato un certo ruolo, sono in crisi. Al momento, Ottawa non possiede alleati ed è in cattivi rapporti con l’India (Narendra Modi e Trudeau sono ideologicamente distanti), la Russia (vista la condanna dell’annessione della Crimea), l’Arabia Saudita (come racconteremo più in dettaglio) e soprattutto con la Cina.

Per i Liberali, la politica estera si esaurisce spesso nella promozione dello sviluppo e dei diritti umani nel mondo. Un approccio di questo tipo è però insufficiente, considerate le sfide – due su tutte – con le quali il nuovo governo dovrà immediatamente confrontarsi: trovare una maggiore sintonia con Washington (anche se Trump potrebbe durare ancora poco) e ricucire lo strappo con Pechino.

La relazione con gli Stati Uniti è di gran lunga la più importante per Ottawa, eppure Trump ha danneggiato praticamente ogni punto dell’agenda internazionale di Trudeau. Ritirandosi dall’accordo di Parigi sul clima, ad esempio, non ha indebolito solo il patto ma anche la figura stessa del primo ministro, che si propone come un campione dell’ambientalismo sia a livello internazionale che interno: sta faticosamente cercando di portare avanti una tassa federale sulle emissioni di carbonio, scontrandosi con la dura opposizione dei Conservatori e del settore energetico. Trump è uscito anche dalla Trans-Pacific Partnership, rischiando di affossare un trattato – che invece è sopravvissuto – fondamentale per il Canada nell’ottica di una maggiore diversificazione commerciale. Ha chiesto la rinegoziazione del NAFTA (l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico) e imposto per un periodo dei dazi sull’alluminio e l’acciaio canadesi, costringendo Trudeau sulla difensiva e compromettendone l’intenzione di spingere avanti il processo di integrazione del Nordamerica. Trump ha anche indebolito il peso del Canada in Medio Oriente, tirandosi fuori dall’accordo sul nucleare iraniano (sostenuto da Ottawa per rilanciare i rapporti con Teheran) e avvicinandosi ancora di più all’Arabia Saudita.

Gli Stati Uniti non hanno preso le parti di Ottawa quando ha preteso da Riad la liberazione di due attivisti democratici (Raif e Samar Badawi, fratello e sorella) e il rispetto dei diritti umani. E non hanno difeso il Canada nemmeno contro la Cina, nonostante la crisi con Pechino sia scoppiata proprio a causa loro, con la richiesta d’arresto di Meng Wanzhou (per presunte violazioni delle sanzioni verso l’Iran). La Cina ha risposto fermando a sua volta due cittadini canadesi e bloccando l’acquisto di soia, manzo, maiale e soprattutto olio di canola, che occupa una quota consistente delle esportazioni canadesi verso la Repubblica popolare.

La degenerazione dei rapporti economici con la Cina è avvenuta peraltro in un momento pessimo per il Canada, che andava cercando nuovi mercati con l’obiettivo – vista anche l’aggressività di Trump – di mitigare la dipendenza commerciale dagli Stati Uniti, che assorbono circa il 75% delle esportazioni. Il partner privilegiato con il quale potenziare gli scambi avrebbe dovuto essere proprio Pechino. Viste però le precondizioni poste dal governo cinese – la firma di un accordo di estradizione, inaccettabile per Ottawa –, le possibilità di una unione commerciale tra Canada e Cina erano basse ben prima dell’arresto di Meng.

La conclusione del processo di rinegoziazione del NAFTA è stata invece per Ottawa un momento di sollievo, ma non di festa: ha messo fine ad una dannosa fase di incertezza, al prezzo di alcune concessioni. La sorte dell’USMCA (questo il nuovo nome del trattato) rimane però in bilico: al momento infatti l’accordo è stato ratificato solo dal Messico, ed è osteggiato dai Democratici al Congresso americano.