L’economia post-lockdown: una nuova sfida americana

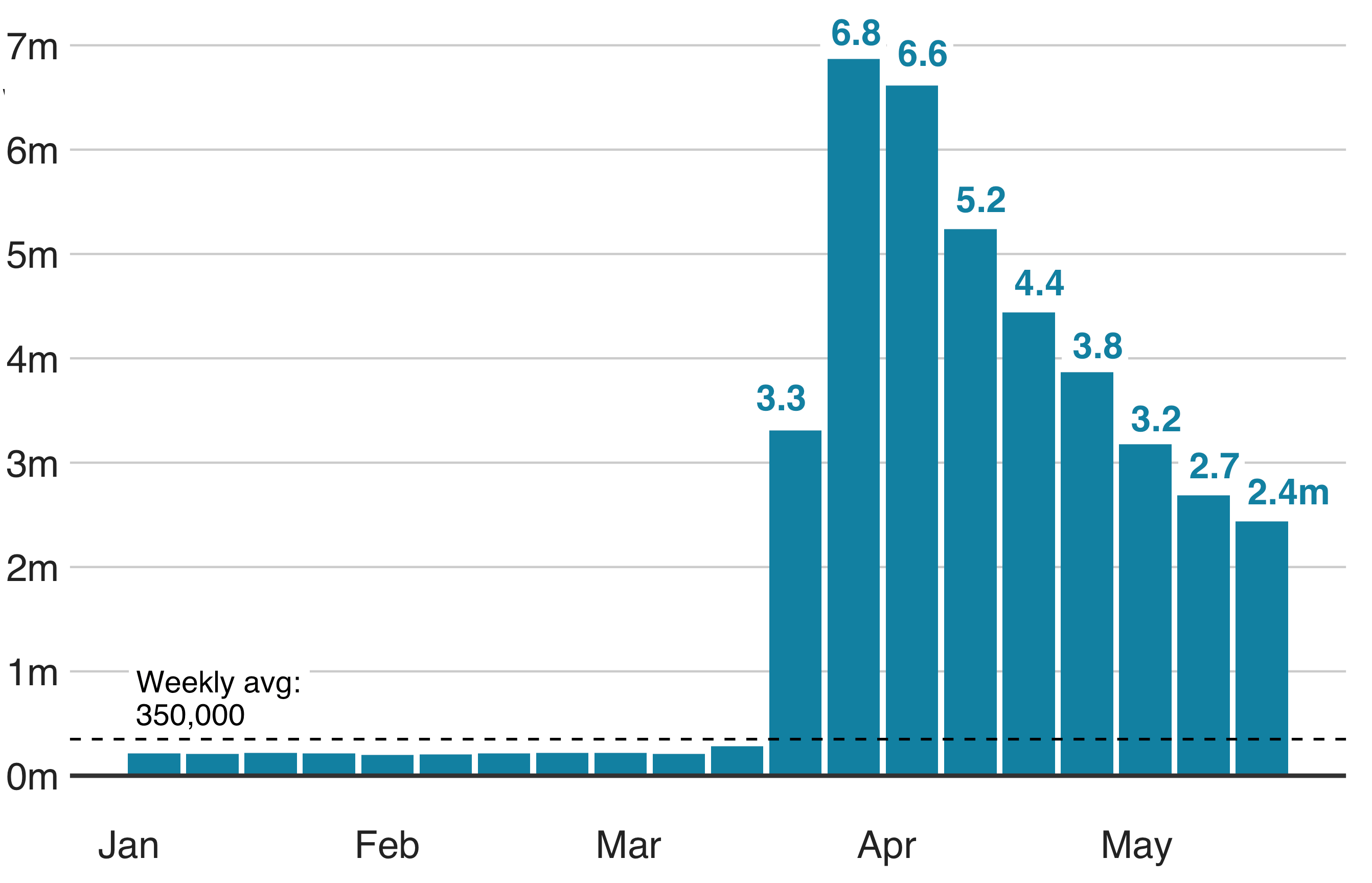

Nei primi anni ’30 del secolo scorso i pick-up non esistevano e nelle Grandi pianure c’era la siccità. Se non fosse per quello, le foto delle code davanti alle food banks di queste settimane negli Stati Uniti ci colpirebbero come quelle di Dorothea Lange, Walker Evans e Russel Lee, i fotografi che hanno documentato la catastrofe economica della Grande Depressione. C’è poco da discutere, il numero di disoccupati prodotti dalla pandemia è paragonabile solo con quegli anni: il picco storico di disoccupazione nella storia americana è del 24,9%, nell’aprile del 1933, quando erano passati tre anni e mezzo dal tracollo di Wall Street dell’ottobre 1929. Stavolta per raggiungere numeri simili sono occorse solo otto settimane dallo scoppio della “crisi”, cioè dall’inizio del lockdown negli Stati Uniti.

I cali occupazionali sono stati devastanti nel settore della ristorazione e alberghiero (7,6 milioni di posti di lavoro in meno a fine aprile), elevati nel commercio (2 milioni) e nell’assistenza sanitaria (circa 2 milioni). Ma un duro colpo lo hanno preso anche il settore pubblico (quasi un milione di posti di lavoro in meno), il manifatturiero e l’edilizia (2,2 milioni). Anche se paradossalmente queste settimane il salario medio è cresciuto, perché chi ha perso il lavoro sono le persone pagate meno. Il 13 maggio scorso il presidente della Fed (la banca centrale americana) Jerome Powell ha segnalato come i lavoratori che guadagna(va)no meno di 40mila dollari l’anno abbiano perso il lavoro a un tasso circa doppio rispetto alla media (40% invece di 22%). Il tasso di disoccupazione è naturalmente più alto per afroamericani e ispanici, impiegati con più frequenza nei settori colpiti.

I poveri, insomma, saranno più poveri. Ma non solo loro: c’è una middle class emergente, ma non ancora benestante, occupata nella larga economia dei servizi, che perdendo il lavoro rischia di essere ricacciata indietro. Anche in questo caso si tratta per la maggior parte di appartenenti alle minoranze.

Certo, le condizioni di partenza sono diverse dal ’29, il benessere diffuso e le abitudini di consumo di oggi fanno a pugni con la povertà estrema, rurale e urbana, che si riscontrava nei primi decenni del XX secolo. Ma anche la condizione psicologica delle persone è diversa. La crisi occupazionale odierna rischia di accentuare – se non affrontata con strumenti straordinari e innovativi – quelle diseguaglianze che nonostante dieci anni di crescita nominale del PIL, nell’economia reale non sono affatto diminuite. Anche se uno shock come questo non somiglia alla crisi ciclica o straordinaria determinata dall’andamento dell’economia: in teoria arriverà il momento in cui le città torneranno a vivere una vita normale, molte lo stanno facendo in questi giorni, con una conseguente ripresa della dinamica occupazionale. In effetti, alcuni milioni tra questi nuovi disoccupati sono lavoratori in pausa, non licenziati: non riceveranno una paga per uno o due mesi, ma torneranno al lavoro presto.

Ma come sappiamo perché se ne è discusso molto anche in Italia, alcuni tipi di consumo non riprenderanno in fretta allo stesso modo e altri, che stavano già cambiando a causa delle piattaforme digitali (gli acquisti nel commercio al dettaglio), rischiano di non tornare mai più ai volumi e alle forme precedenti. Il ritorno a una dinamica occupazionale normale passerà per aggiustamenti e spostamenti da un settore all’altro (Amazon ha assunto 100mila persone durante questa crisi). E per questi ci vuole tempo.

E nel frattempo? Il Congresso è intervenuto con un primo assegno da 1200 dollari e con trasferimenti agli Stati, ma è evidente a tutti che si tratta di una ciambella di salvataggio, tra l’altro anche un po’ sgonfia, dato che è una cifra appena sufficiente per coprire le necessità di molti; i Democratici vorrebbero rinnovarlo da luglio. Le polemiche sulle risorse destinate alle corporation senza vincoli di sorta – ad esempio mantenere i livelli occupazionali – e quelle relative al fondo per le piccole imprese finito in parte a gruppi che di piccolo non hanno nulla, non si spegneranno in fretta. E lo scontro tra i due partiti su quali passi ulteriori fare per sostenere l’economia è probabilmente destinato a essere uno dei punti centrali della campagna elettorale – a essere ottimisti, perché le avvisaglie sono quelle di una lotta nel fango senza esclusione di colpi bassi.

Gli Stati non sono in grado di accogliere la valanga di domande di sussidi che continua ad arrivare e senza ulteriore aiuto federale potrebbero smettere di erogarli – o dovranno tagliare altrove. In questo contesto entrambi i partiti e i rispettivi candidati alla Casa Bianca – Donald Trump e Joe Biden – si troveranno a dover ragionare su come uscire dalla crisi e come sostenere una società in difficoltà. Il partito repubblicano per adesso non sembra aver avviato una discussione, mentre nel partito democratico, che pure esprime un candidato che ha ottenuto la nomination con un’agenda rassicurante, il dibattito è aperto: la discussione interna dovrebbe aggiornare il programma di Biden alla realtà post-corona, anche con l’obbiettivo di ricomporre le divisioni emerse durante le primarie.

Tra i temi da affrontare spicca senza dubbio la mancanza di copertura sanitaria per coloro che hanno perso il lavoro. Avere diversi milioni di persone in più che evitano di andare in ospedale per paura di venire salassati proprio nel mezzo di una epidemia non è un bene. Ma i problemi sociali non finiscono qui.

I mesi di lockdown hanno fatto emergere questioni di cui si discute da tempo sotto traccia. Ad esempio “si è scoperto” che una serie di occupazioni vitali per il buon funzionamento della società (trasporti, commercio, distribuzione, sanità e lavori di cura, servizi all’infanzia, ristorazione, che in America è spesso la dieta di molti) vengono svolte da personale mal pagato e senza diritti. Per questi lavoratori, morti più spesso degli altri proprio perché erano più esposti alla pandemia, si è posto anche un problema di sicurezza sul lavoro. O almeno la possibilità di rimanere a casa e venire pagati se si è malati.

Alcuni tra costoro sono stati licenziati perché chiedevano questo diritto e organizzavano scioperi. La crisi ha insomma mostrato come un mercato del lavoro duale – diviso tra laureati, che accedono ai contratti e alle protezioni migliori, e non laureati – non abbia implicazioni e conseguenze esclusivamente economiche. Dopo la crisi del 2008 il PIL degli Stati Uniti è tornato a crescere in maniera costante, senza però che il paese affrontasse fino in fondo le cause che l’avevano determinata.

Non fu così in altri momenti di crisi profonda. Più che nel 2008, quella di questi mesi è una crisi del lavoro: allora c’era un valore insensato del mercato immobiliare e la difficoltà a pagare i debiti, che avevano drogato l’economia oltre il tollerabile. Oggi invece la crisi rischia di accelerare processi in atto come l’automazione e la digitalizzazione del commercio – questo paper segnala come il 42% dei licenziati non troverà lavoro perché quel lavoro è destinato a scomparire. Non è un caso se, ancora, il presidente della Fed abbia detto come occorra nuovo stimolo pubblico all’economia. Che forme prenderà e quanto sarà efficace è la domanda alla quale nessuno sa rispondere. Nel 2008 l’amministrazione Bush, pure non in salute, riuniva tutti i candidati alla presidenza per ragionare sul da farsi. Donald Trump, che si gioca la rielezione, non sembra invece disposto ad avviare un confronto vero con i Democratici.