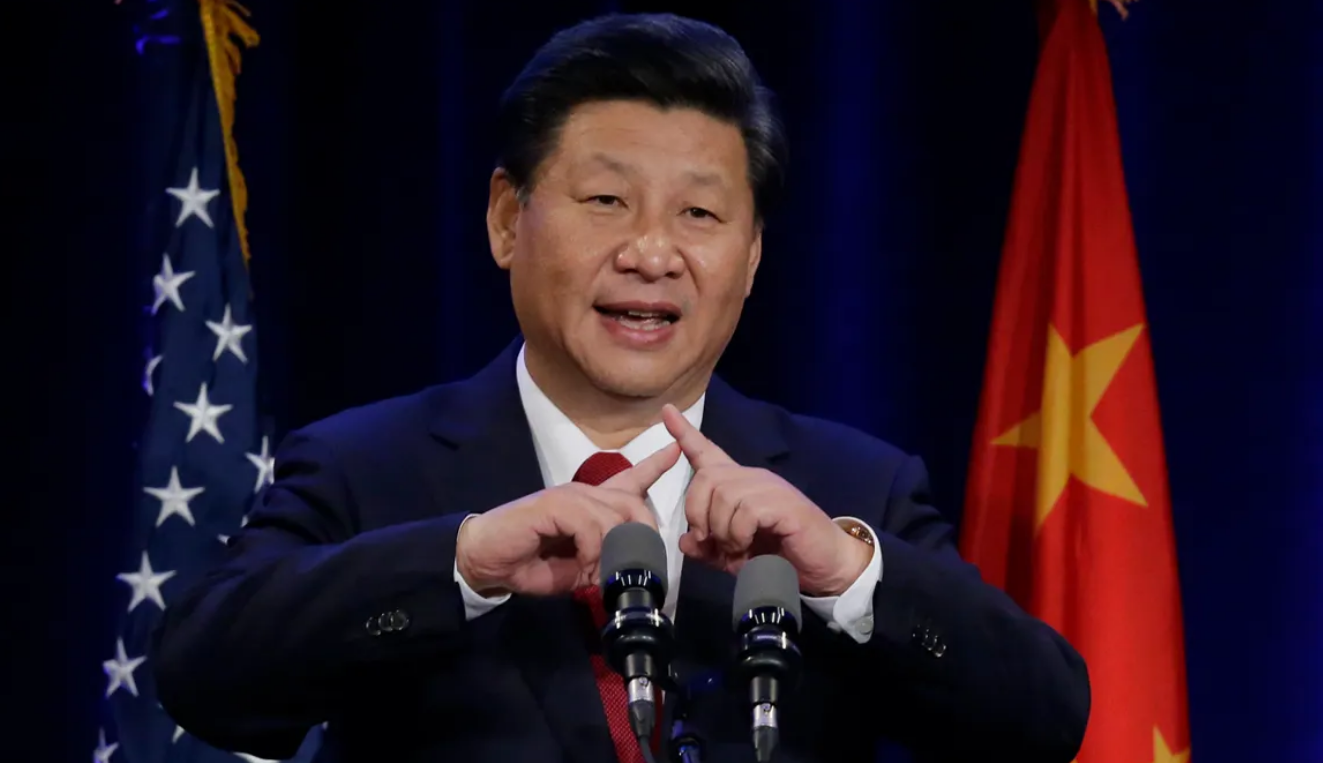

La tattica “globale” della Cina di Xi

“Perseguire il protezionismo è come chiudersi dentro una stanza buia. Vento e pioggia possono pure restare fuori, ma resteranno fuori anche la luce e l’aria”. Il 17 gennaio 2017, Xi Jinping debuttava al World Economic Forum di Davos con uno storico discorso sulla globalizzazione. “Piaccia o no, l’economia globale è l’enorme oceano dal quale nessuno può tirarsi fuori completamente”, spiegava il presidente cinese. D’altronde, l’ex “fabbrica del mondo”, nella globalizzazione ci ha sguazzato per tre decenni, riuscendo a capitalizzare l’ampia disponibilità di manodopera a basso costo in una fase in cui l’Occidente si illudeva ancora di poter sfruttare le relazioni economiche “win-win” per convertire il regime comunista ai valori democratici.

L’arrivo di Xi al potere nel 2012 ha definitivamente infranto ogni speranza: il nuovo leader ha avviato una politica estera più espansiva e spregiudicata rispetto alla strategia del “basso profilo” (tāoguāngyǎnghuì) adottata da Deng Xiaoping in poi. A distanza di sette anni dal discordo di Davos, la Cina non accenna a ridimensionare le proprie aspirazioni globali. Tutt’altro. Sembra cominciare persino a promuovere più esplicitamente il proprio modello di sviluppo all’estero. Ad arringare le platee, però, ultimamente non c’era più Xi. Ministri e protégé si sono fatti portavoce delle istanze nazionali al suo posto.

E’ stato così al G20 di Nuova Delhi, quando Xi è diventato il primo leader cinese a non partecipare negli ultimi trent’anni. I motivi dell’assenza – rimpiazzata dal premier Li Qiang – possono essere molteplici: la decisione dell’India di collocare due eventi del G20 nei territori contesi dell’Arunachal Pradesh e del Kashmir è stata condannata esplicitamente dall’Istituto Cinese per le Relazioni Internazionali Contemporanee, think tank affiliato al Ministero della Sicurezza dello Stato cinese. Possono aver influito problemi interni, come le presunte epurazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa – due uomini scelti proprio da Xi. Il tutto mentre il rallentamento dell’economia tiene occupati i vertici del partito comunista cinese.

Ma se le ragioni sono ancora oggetto di speculazione, rimane il fatto che nell’ultimo anno Xi ha selezionato scientemente dove andare e dove non andare. Asia centrale (per la Shanghai Cooperation Organization), Indonesia (per il G20 del 2022), Arabia Saudita (prima visita di Stato dall’inizio della pandemia), e Sudafrica (per il vertice Brics): insomma, se deve scegliere, il leader cinese predilige i summit del cosiddetto “Sud globale”. I Brics, in particolare, hanno assunto una posizione di primo piano nell’agenda estera di Pechino. Più per una questione simbolica che economica.

Come recentemente affermato da Xi, la Cina si considera e “si considererà per sempre un Paese in via di sviluppo”. Fattore che la rende un interlocutore per sua natura più vicino al Sud del mondo, se non in termini di Pil quantomeno per la comune avversione nei confronti dell’imperialismo occidentale. “La Cina ha sempre parlato e agito giustamente nella comunità internazionale, cercando di rafforzare il multilateralismo, di migliorare la voce internazionale del Sud globale e difendere l’equità e la giustizia internazionale”, spiega al Global Times Li Mingwan della Fudan University. A riprova, l’esperto cita il documento cinese sulla guerra in Ucraina, l’espansione del gruppo dei Brics, e il precoce sostegno dimostrato da Pechino a favore dell’inclusione dell’Unione africana nel G20.

A monte c’è la convinzione che le piattaforme a guida occidentale non siano più in grado di veicolare efficacemente il pensiero cinese. “Il fatto è che le divergenze e il confronto interno al G20 stanno aumentando, rendendo la piattaforma meno funzionale”, chiarisce Li secondo il quale “molti meccanismi internazionali sono diventati irrilevanti”. “Questo è uno dei motivi per cui i leader di alcuni membri del G20 hanno optato per non partecipare al vertice quest’anno”. La domanda, secondo l’accademico, sorge spontanea: “Perché spendere tempo prezioso in infiniti colpi di scena se i rappresentanti occidentali non dimostrano alcuna sincerità nell’allentare le tensioni e trovare soluzioni efficaci?”

Leggi anche: Le economie emergenti sulle nuove vie della globalizzazione

Più in generale la latitanza di Xi rientra in una ristrutturazione delle competenze all’interno del partito/Stato. Dopo essersi accerchiato di fedelissimi, sempre più spesso, il presidente preferisce delegare la diplomazia. Secondo Bloomberg, tra il 2013 e il 2019, il leader cinese ha effettuato una media di 14 viaggi all’estero all’anno, pari a circa 34 giorni trascorsi all’estero. Più di Donald Trump (23 giorni) e persino Barack Obama (25 giorni). Oggi invece è più incline a ricevere delegazioni a casa. Una prassi consolidata in occasione del terzo forum della Belt and Road Initiative (la Nuova via della seta), con l’arrivo – secondo i media di Stato – a Pechino di emissari da oltre 140 Paesi. Anche in questo caso a figurare sono state perlopiù delegazioni extra-occidentali, mentre in rappresentanza dell’Europa sono intervenuti solo il premier ungherese Viktor Orban e il presidente serbo Aleksandar Vucic.

Se i lockdown sono ormai un ricordo lontano, la ripresa dei contatti diplomatici post-pandemia non interessa equamente tutti gli emisferi. Balza all’occhio il pellegrinaggio senza fine dei leader e ministri africani a fronte di un calo sensibile dei colleghi europei. A inizio agosto Bloomberg calcolava che, mentre prima della pandemia gli ospiti del Vecchio Continente rappresentavano almeno il 14% delle delegazioni annuali in visita (con un picco del 20% nel 2019), il bilancio si era fermato ad appena l’8% – anche se qualche contatto in più c’è stato nel mese seguente in previsione dell’EU-China Summit di fine anno. In compenso, il calo numerico è stato bilanciato dal significato simbolico. Basta pensare all’enfasi attribuita dai media cinesi alla visita di Olaf Scholz lo scorso novembre: la prima di un leader del G7 dall’inizio del Covid-19 e del terzo controverso mandato di Xi Jinping.

Discorso diverso per gli Stati Uniti, dove – archiviato lo scandalo dei palloni-spia – la diplomazia lavora a un possibile secondo incontro con Biden a margine dell’Apec di novembre. Dal segretario di Stato americano Antony Blinken alla segretaria al Commercio Gina Raimondo, per ora a scomodarsi sono state perlopiù le delegazioni americane. Un punto che i falchi tiratori del Congresso non hanno esitato a strumentalizzare per accusare la Casa Bianca di debolezza.

A prescindere dalla causa reale, a prescindere dalla possibile estemporaneità, questo parziale disimpegno della Cina dai forum internazionali “novecenteschi” presenta vari rischi: il più evidente consiste nella percezione all’esterno di una maggiore opacità del sistema politico cinese. Se non altro perché sinora, a Pechino, nessuno sembra aver sentito la necessità di motivare l’assenza di Xi. Un silenzio assordante che irrompe in un clima già reso teso dalla dissonanza tra la riapertura delle frontiere fisiche e invece una maggiore chiusura politica, economica e culturale nei confronti del mondo esterno. Comprensibile reazione al pressing americano, che è però degenerata nell’applicazione arbitraria dei concetti di “sicurezza nazionale” e “segreto di Stato”, con controlli oltremodo stringenti per le aziende straniere presenti nel Paese.

Ma non è solo l’Occidente a risentire il cambio di passo. Paradossalmente la latitanza del presidente cinese al G20 si è dimostrata un mezzo autogol anche per i rapporti con il Sud globale. Senza competitor all’altezza, l’India ha potuto sfruttare il vertice per presentarsi agli occhi dei Paesi emergenti come un’alternativa “non-allineata” alla Cina. Successo insperato anche per l’Occidente che al G20 è riuscito a ricompattare le sue istanze con quelle delle altre potenze regionali, sebbene a costo di edulcorare il passaggio sull’invasione russa dell’Ucraina nel comunicato finale. Per quanto ancora evanescente, l’annuncio di un progetto infrastrutturale rivale della Nuova via della seta cinese (la cosiddetta “Via del cotone”) suggerisce una certa disponibilità tra i partner del Medio Oriente; compresa l’Arabia Saudita che dopo il negoziato con l’Iran e la visita di Xi pare essere riuscita a riguadagnare l’attenzione di Washington.

E poi è arrivata sul tavolo la proposta occidentale di una riforma dell’ordine finanziario (ancora troppo poco rappresentativo dei Paesi non occidentali) che anche Pechino invoca da tempo, purché però avvenga alle sue condizioni. Ovvero con perdite anche per gli istituti multilaterali nati dagli accordi di Bretton Woods. La recalcitranza a lavorare in sede G20 potrebbe quindi indebolire la posizione della Cina, tra i principali creditori dei Paesi in via di sviluppo. Soprattutto da quando i negoziatori cinesi hanno ripreso a trattare singolarmente con i Paesi mutuatari.

Leggi anche: BRICS e “Sud globale”: fare chiarezza oltre gli acronimi e gli slogan

Storicamente Pechino ha sempre preferito condurre interlocuzioni su base bilaterale. Ora la partecipazione selettiva ai summit internazionali potrebbe incrinare la credibilità della vocazione multilaterale di Pechino. Il tutto proprio mentre – a parole – il la Cina si fa promotrice del “vero multilateralismo”, scevro da pregiudizi ideologici, in opposizione ai “circoli ristretti” promossi dagli Stati Uniti e dai “like-minded countries”. In fondo, la Cina non sta facendo un po’ la stessa cosa dando priorità ai sodalizi con i Paesi “amici”?

Va detto infatti anche le sigle sponsorizzate da Pechino non sono senza macchia. Sia i Brics che la SCO operano sulla base del consenso, e non sarà facile concertare una risposta efficace alle problematiche globali quando sedute fianco a fianco ci sono democrazie, autocrazie e scomode vie di mezzo come l’India: prezioso alleato americano nell’Asia-Pacifico, ma anche nemico giurato del Pakistan e fastidioso vicino di casa della Cina. Senza contare come, anche oltre la Muraglia, lo stesso concetto di mondo multipolare sia suscettibile a interpretazioni utilitaristiche.

Per Jo Inge Bekkevold, senior fellow presso il Norwegian Institute for Defence Studies, quando si parla di multipolarismo in realtà si finisce inevitabilmente per alludere a “un gioco di potere a due”. Non potrebbe essere altrimenti – spiega l’esperto – dato l’indiscutibile peso politico ed economico di Cina e Stati Uniti sullo scacchiere mondiale. Bekkevold ricorda come, già nel 1997, Pechino e Mosca firmarono la “Dichiarazione congiunta su un mondo multipolare e la creazione di uno nuovo Ordine internazionale” con lo scopo conclamato di ricucire i rapporti dopo gli anni della crisi sino-sovietica. Ma anche di creare un fronte unito contro gli Stati Uniti, che pochi anni prima avevano introdotto sanzioni in risposta al massacro di Tian’anmen.

Mutatis mutandis, nonostante oggi la Cina sia ormai una grande potenza, percepisce ancora lo “zio Sam” come un avversario. Anzi, come una vera minaccia esistenziale da quando l’amministrazione Biden ha introdotto misure stringenti per rallentarne lo sviluppo tecnologico. Solo pochi giorni fa, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso un giudizio più schietto del solito affermando che “se si guardano e si ascoltano i leader cinesi, è chiaro che stanno cercando di recuperare quello che credono sia il loro giusto posto nel mondo”.

Oggi esaltare il multipolarismo è quindi, per Pechino, soprattutto un modo per arruolare il Sud globale nella sua controffensiva contro l’Occidente. Obiettivo raggiungibile fino a quando i reciproci interessi convergeranno. “Certo, la mancanza di Xi a Nuova Delhi è stata notata dai Paesi del G7 e i rivali asiatici, ma in termini di influenza sul Sud del mondo, non credo che questo episodio abbia avuto alcuna importanza”, spiega Olander. La comunità internazionale è molto più ramificata nell’emisfero meridionale del pianeta, di cui il G20 non è pienamente rappresentativo. Qui gli investimenti e i prestiti elargiti da Pechino sostanziano un interesse ben più palpabile della fugace comparsa dei leader occidentali ai tavoli multilaterali.

Leggi anche: Forza e debolezza della Cina come attore finanziario globale

Per Olander, quindi, l’assenteismo di Xi “non è una questione di riluttanza”, quanto piuttosto “una decisione diplomatica tattica”. Il presidente – secondo l’esperto – sta valutando i pro e i contro di un suo coinvolgimento nel mondo esterno: “È tutto calcolato. Non c’è alcuna prova che suggerisca che il presidente sia spaventato, preoccupato, insicuro o riluttante a partecipare”.

Ma se quella del Timoniere cinese è davvero una strategia, allora prima di trarre conclusioni affrettate non resta che aspettare la prossima mossa.