Un evento come le elezioni americane ci investe fino a sommergerci con tutta la sua carica di significati, storie, messaggi e conseguenze. La vittoria di Donald Trump, la sconfitta di Kamala Harris: due “fatti” che simili a grandi alberi sono tenuti in piedi da mille radici, nessuna da sola sufficiente a sostenerli. Come di fronte a un tornado, per vedere e interpretare al meglio ciò che accade, occorre forse allontanarsi invece che concentrarsi sul centro degli eventi, sull’occhio del ciclone, e fare qualche passo indietro.

Per esempio, un passo indietro di un anno: 2023. Donald Trump appare un politico ancora popolare, ma di cui si prevede il declino. Le sue scommesse sulle elezioni di midterm dell’anno precedente sono quasi tutte fallite; i candidati democratici sono andati bene, e hanno tenuto il Senato: una vittoria di Biden. Trump è lontano dal centro della scena: è stato riammesso su Twitter (che il nuovo padrone Elon Musk ha ribattezzato X) ma non twitta più, è emigrato su altre reti sociali, come la sua, Truth, semisconosciuta. Lo stesso Musk ora sostiene Ron DeSantis come candidato repubblicano alla presidenza, il governatore della Florida fresco di trionfale rielezione.

I Democratici si sentono in una botte di ferro. E’ la prima delle loro illusioni. Trump è indebolito dagli scandali, dai processi per una miriade di reati che gli vengono contestati, dalle conseguenze dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021: questo è ciò che credono, questo è ciò che scrivono e leggono. Nulla, dunque, impedirà a Joe Biden di essere comodamente riconfermato l’anno successivo, come quasi tutti i presidenti “normali”, Reagan, Clinton, W Bush, Obama: il partito lo ricandida, ignorando le voci contrarie, anche perché l’inquilino già ottantenne della Casa Bianca ha mantenuto l’equilibrio tra le due spesso rivali componenti del partito, quella radicale e quella moderata, che da lui si sentono garantite.

Ma è proprio da qui che la vittoria di Donald Trump comincia a maturare. L’ex presidente riesce a trasformare le sue apparenti fragilità in punti di forza. E sa come calamitare l’attenzione su di lui; attenzione che anche i media di area democratica sono ben contenti di concedergli, convinti in tal modo di danneggiarlo, come quando pubblicano la sua foto segnaletica. Calcolo errato: inizia a risalire nei sondaggi. I sondaggi lo vedono a +30, poi a +50 su Ron DeSantis alle primarie repubblicane. Dalle quali il governatore della Florida si ritira nel gennaio 2024. Il campo torna libero, e Trump le stravince, travolgendo Nikki Haley, l’unica figura che i nemici interni di Trump tra i Repubblicani hanno trovato per sfidarlo.

Perché c’è un fatto: Trump piace tantissimo agli elettori Repubblicani. Sta diventando un vero mito per loro – un po’ come Obama lo è per i Democratici. Nessuno li capisce, forse li incarna addirittura, meglio di lui. Si tratta di una grande fascia della società che ha perso fiducia nelle istituzioni classiche della politica americana. Né crede ai media generalisti (due tendenze, per inciso, che riguardano anche molti elettori democratici). Quando Trump martella contro le istituzioni e i media, creando irritazione, scandalo, rabbia (nelle istituzioni e nello stesso mondo del giornalismo e tra gli intellettuali), i suoi supporter esultano. E aumentano. Qui un’altra grave illusione dei Democratici, convinti che questo atteggiamento di Trump lo rendesse sempre più impresentabile: gli americani, intanto, pensavano il contrario. Un processo dietro l’altro, il pallone tornava a gonfiarsi.

Trump ha eliminato rivali interni come Haley e DeSantis benché questi fossero più vicini alle tradizionali posizioni dei Repubblicani. Più “di destra”. Più conservatori. Più classici e rispettabili. Ma i Repubblicani non erano il partito che interpretava la rigida morale religiosa protestante? E Trump, col suo delirio di comportamenti scorretti, criminosi, e la sua morale autoassolutoria, volitiva, cosa c’entra con loro? Erano proprio su questo tono le critiche che gli rivolgeva JD Vance, astro nascente come Senatore dell’Ohio. Il fatto è che quella vecchia morale è sparita da tempo: l’estrema sobrietà del passato, la divinità occhiuta e punitiva che ingabbiava la sfera personale, in questa fascia di popolazione, è stata sostituita da altro. In voga oggi è un Gesù personalizzato, un amico che ti ama qualunque cosa fai, che non giudica e non condanna, ti dà sempre ragione. Perfetto per Trump. Anche Vance ha perdonato, e ora sarà Vicepresidente.

La pletora di politici repubblicani di ogni tipo, da Dick Cheney ad Arnold Schwarzenegger, che hanno detto che avrebbero sostenuto Harris, non ha spostato di un millimetro un elettorato che appunto, invece del partito, ha votato l’uomo. E’ lui il Terminator che incarna la ribellione e la vendetta contro uno Stato, delle istituzioni, percepite come maligne: barriere abusive all’intoccabile libertà individuale. Lo slogan, quello che nello spirito dei tempi ognuno vorrebbe ascoltare dal proprio candidato: Fight!

Il ritorno dell’ex presidente ha potuto contare su un’altra fortunosa risorsa: come spesso accade anche a noi, a chi lo prova, l’astinenza dai social media provoca una sensazione di vuoto e timore all’inizio, ma poi fa bene. La cacciata da Twitter/X (gennaio 2021 ultimo tweet, agosto 2024 primo tweet della nuova serie) ha evitato che Trump sovraccaricasse l’opinione pubblica con la sua maiuscola incontinenza, che dopo un po’ si rivelava fastidiosa, ansiogena e controproducente. Da presidente, Trump superò la media di 30 tweet al giorno! Quel lungo silenzio forzato gli ha senz’altro giovato. Nel frattempo, l’elettorato repubblicano diventava praticamente impermeabile ai media generalisti grazie a un nugolo di youtuber, influencer, commentatori, newsletter e piccoli media di area che ne egemonizzavano l’attenzione mediatica, già prima che l’intesa con Musk si rinnovasse, e che hanno adottato Trump come campione. Perché vende come nessun altro.

Durante la campagna, Trump sapeva poi portare il dibattito su due temi chiari e netti, economia e immigrazione, su cui gli americani bocciavano Biden. Un’altra illusione dei Democratici: pensare di poter rispondere con i dati macroeconomici degli ultimi trimestri, come PIL e disoccupazione, tutti migliorati, a un disagio economico e sociale forte e radicato nel tempo, esplicitato da dati demografici (unici in Occidente) come l’aumento dei suicidi, la diminuzione della speranza di vita, l’aumento della mortalità infantile. Inoltre economia e immigrazione sono due temi che si adattano benissimo alla retorica trumpiana contro la globalizzazione, che fu il motore della sua prima campagna contro Hillary Clinton, e che funziona anche ora: l’economia va male per colpa delle delocalizzazioni, dei trattati commerciali “di Clinton”, delle guerre “di Biden”, dell’industria cinese. L’immigrazione minaccia quel lavoro di scarsa qualità che è rimasto in America (molti dei votanti di Trump sono uomini appunto impiegati in lavori di fascia bassa, muratori, operai, camerieri, carpentieri, idraulici, ecc.), perché arriverà gente disposta ad accettare retribuzioni ancora più basse.

Leggi anche: Il quadro elettorale dietro la vittoria di Donald Trump: l’economia innanzitutto

Il ritratto che Trump continua a fare dell’America è catastrofico – ma, anch’esso, condiviso dalla maggioranza degli americani, segnati dall’inflazione. Da questo punto di vista, i grandi sussidi alla reindustrializzazione stanziati dall’amministrazione Biden sono stati una scelta giusta, ma che (se riuscirà) farà vedere effetti importanti nel medio periodo. Nell’immediato, invece, il candidato democratico rivelava tutte le sue debolezze senili nel momento peggiore, quando cioè non potevano più essere nascoste (durante il memorabile faccia a faccia di fine giugno), e quando era troppo tardi per porvi rimedio.

Per una situazione catastrofica serve una figura forte, hanno pensato in molti – molti, ma non la dirigenza Dem. La nomina di Kamala Harris come candidata sostituta è stata apprezzata dagli elettori nelle prime settimane, probabilmente sollevati dall’addio di Biden, ma la Vicepresidente poi ha cominciato a perdere senza fermarsi più. Pesava su di lei il mancato passaggio dalle primarie, quindi una lontananza strutturale dagli elettori; poi la relativa inesperienza. E l’elettorato diviso e scontento. Sull’economia, impersonava la continuità con Biden. Sull’immigrazione, non solo era stata nominata da Biden responsabile per i rapporti con i Paesi di origine dei flussi migratori verso il confine meridionale, dove sotto i suoi occhi si registrava un record storico di clandestini che mandava in tilt tutto il sistema di accoglienza. Ma anche per la sua stessa essenza, figlia di madre indiana e padre afro-jamaicano, incarnava quel tipo di immigrazione “estranea” e razzialmente connotata più indigesta per gli elettori.

Trump, con la sua arroganza, con la sua sfrontatezza, con l’esibito disprezzo per l’avversario e per qualunque “ostacolo”, la ridicolizzazione sistematica del politically correct e della narrativa socio-culturale dei rivali, mostrava però la forza che molti elettori richiedevano appunto per la situazione difficile che stavano vivendo. Tempi difficili, soluzioni facili – un binomio che ha fatto fortuna. Mentre Trump sopravviveva ai colpi di pistola del suo attentatore come un personaggio di Matrix, Biden e Harris, per le ragioni esposte, risaltavano in due estreme debolezze.

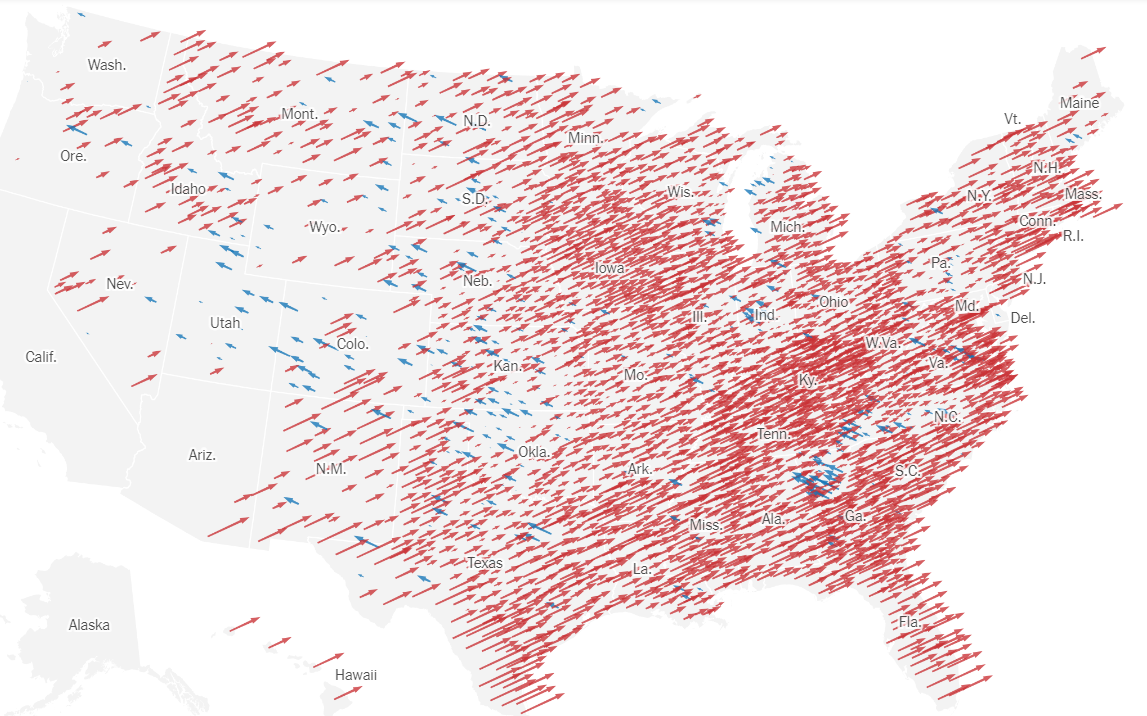

E’ per questo che i consensi a Trump, dati alla mano, sono cresciuti in quasi tutte le fasce sociali e quasi tutte le parti d’America: le teorie sulla polarizzazione geografica e territoriale devono essere riviste, perché il vincitore è andato relativamente bene anche nelle roccaforti democratiche, in California, a New York. Ha vinto in tutti e sette gli Stati in bilico, anche se di stretto margine. Un numero importante di elettori ha optato per l’aborto, in uno degli 11 referendum statali sul tema, ma ha votato Trump. Altri hanno fatto vincere un Dem al Senato, ma Trump alla presidenza: è successo in otto Stati.

Kamala Harris, di fronte a questa dinamica, più che sbagliata come candidata si è dimostrata incapace di incidere: irrilevante. Non ha mobilitato le donne, a cui puntava: tra loro, ha preso meno voti in termini percentuali di Hillary Clinton nel 2016. Non ha mobilitato i moderati: l’ennesima illusione dei Democratici era che questa elezione si vincesse al centro, di qui la ricerca ossessiva e l’esibizione di politici repubblicani anti-Trump, ma non è andata così, per l’ennesima volta. Una volta finito il conteggio ancora in corso, Harris dovrebbe aver incassato circa 73 milioni di voti: 8 in meno di Biden 2020 – ma 10 in più di Clinton 2016, perché l’affluenza è stata molto alta. A parte il 2020, è la più alta dal 1908. Trump dovrebbe invece chiudere sopra quota 77 milioni, il suo record: ne ebbe 63 nel 2016 e 74 nel 2020. Il record assoluto, invece, restano gli 81 milioni di Biden nel 2020. La candidatura Harris, insomma, in termini generali non è un disastro inappellabile, ma è una limpida sconfitta: alla fine, la differenza tra i due dovrebbe attestarsi sul 3% del voto nazionale.

Grazie a quanto evidenziato, al dominio sulla dieta mediatica elettorale, Trump ha potuto permettersi una grande vaghezza programmatica. Nel suo discorso della vittoria ha parlato del ritorno “dell’età dell’oro”, “della pace mondiale”, “dell’America più forte di sempre”, un po’ come se avesse vinto un concorso di bellezza. Tuttavia, alla soglia dei 79 anni dovrà governare le stesse oscure tendenze globali e nazionali con cui ha dovuto vedersela Biden. Almeno per i primi due anni, avrà il Senato e la Camera dalla sua. E al suo fianco, come dioscuri, il Vicepresidente JD Vance e il magnate Elon Musk: pronti a scrivere il prossimo capitolo del trumpismo.