La spietata prospettiva demografica sulle società contemporanee

La questione demografica investe il profondo e l’inconscio di ogni società. Se di solito i dati di carattere economico-sociale sono difficili da contestualizzare e interpretare e dunque da comunicare, quelli che riguardano nascite, morti, aumento o calo della popolazione sono di impatto immediato, perché colpiscono l’immaginario della comunità nazionale in modo semplice e rapido – del resto lo stesso termine “nazione” ha come etimo la “nascita”. Semplicemente e rapidamente, come in una sorta di Olimpiadi sociali, possono essere traslati a simbolo di declino o successo, arretratezza o progresso, toccando sentimenti e idee che hanno radici nella storia e nella psicologia collettiva.

Proprio per questo, l’idea della pianificazione delle nascite si è spesso accoppiata con la politica nazionalista di dittature tese a gonfiare l’orgoglio patriottico tramite paragoni quantitativi o qualitativi. “Il numero è potenza”, diceva Benito Mussolini, impegnato nel convincere gli italiani a fare più figli – per poter avere più soldati a disposizione per le proprie mire imperialiste. Nonostante le politiche demografiche del fascismo rimangano ben ancorate nella memoria italiana, anche perché accompagnate da una vasta galleria di immagini simboliche, come i premi alle famiglie numerose e le benedizioni del Duce alle madri che partorivano di più, i numeri certificano che quelle politiche fallirono: il tasso di natalità continuò a calare per tutta la durata del Ventennio, da una media di 3,75 figli per donna nel 1925 a 3 nel 1940. La politica demografica del fascismo finì in una bolla di sapone, così come quella antropologica che avrebbe voluto la trasformazione dell’abulico, spensierato e cinico (così lo vedevano) popolo italiano in una stirpe di accaniti guerrieri dalle mascelle squadrate pronta a imbracciare il fucile per offrire all’Italia il suo “posto al sole”. Il tutto a riprova dell’impossibilità di agire con gli strumenti di una superficiale narrazione politica sulle motivazioni complesse e profonde dei comportamenti umani.

Negli anni ’60, il dittatore rumeno Nicolae Ceausescu, convinto che nascessero pochi bambini per colpa dell’eccessiva libertà delle donne, lanciò un programma per aumentare la popolazione nazionale di 7 milioni, “programma” che nell’applicazione di Ceausescu significava proibizione di aborto e contraccettivi, controllo ginecologico mensile obbligatorio allo scopo di registrare ogni gravidanza, presenza della polizia segreta negli ospedali, esaltazione del ruolo della donna come madre di molti figli. La natalità, dopo un’iniziale aumento, ricominciò comunque a scendere inesorabilmente; l’effetto principale dei famigerati decreti Ceausescu fu un numero incredibile di neonati abbandonati e di donne morte (circa diecimila) per aborto clandestino tentando di sottrarsi agli obblighi sanciti dallo stato – obblighi aboliti solo dopo che il dittatore venne giustiziato, nel 1989.

Infine, tra gli esempi di demografia pianificata, spicca la politica “qualitativa” del nazismo in Germania e nei territori da essa occupati fino al 1945, consistente nell’eliminazione fisica degli elementi umani e sociali considerati indesiderabili e nell’invito, a quelli visti come sani, a riprodursi il più possibile allo scopo di forgiare una razza superiore. Una delle macchie più oscure della storia europea, cancellata soltanto dalla sconfitta tedesca nella Seconda guerra mondiale e, anche in questo caso, dalla morte dei suoi ideatori.

Forse anche per colpa di questa vergognosa e imbarazzante casistica i Paesi dell’Occidente liberal-democratico sono stati sempre restii ad occuparsi direttamente di demografia. Anche perché, nelle prime decadi del Dopoguerra, sembrava si trattasse di un non-problema: il tasso di natalità scendeva sì, ma restando su livelli superiori ai due figli per donna; e la generazione dei “Boomer” entrava in età riproduttiva assicurando a quelle società nuove forze e nuove idee che avrebbero generato cambiamenti epocali tra gli anni ’50 e gli anni ’70, rafforzando l’impressione di un costante miglioramento sociale. L’aumento sostanzioso dell’immigrazione dagli anni ’80 permise poi di nascondere che il numero medio di figli per donna era ormai sceso ben sotto la soglia di 2,1, ossia quella che garantisce il ricambio generazionale. Fu soltanto dagli anni 2000, e soprattutto dalla crisi economica del 2008, che il dato del declino demografico divenne impossibile da ignorare, e anzi molto problematico, per un numero sempre crescente di Paesi europei, anglosassoni e dell’Asia più “occidentalizzata”.

Leggi anche: L’effetto della demografia sui consumi

A lungo considerato un episodio di declino demografico quasi folkloristico persino dai propri governanti, il Giappone è forse il caso più emblematico di questa evoluzione. Mentre nell’euforia degli anni 2000 gli esperti locali prevedevano che ci sarebbero voluti ancora una trentina d’anni prima che l’invecchiamento della popolazione diventasse un’emergenza, mentre i colossi tecnologici nipponici progettavano simpatici robot che sarebbero stati capaci di prendersi cura degli anziani non autosufficienti, nel discorso pronunciato per il Capodanno del 2023 il primo ministro Kishida Fumio ha ammesso che i dati demografici sono arrivati al limite del non mantenimento di una società funzionante.

Nel 2022 in Giappone le nascite sono state 799mila e le morti oltre un milione e mezzo. Ma la situazione nipponica è aggravata – ad esempio rispetto ai casi italiano, spagnolo o tedesco, che statisticamente possono essere assimilati – dall’assenza quasi totale di immigrati che potrebbero rimpolpare le sempre più sparute truppe di classi anagrafiche in età da lavoro. La politica e la società giapponese sono da sempre restie e molto resistenti all’ingresso stabile di stranieri sul territorio nazionale, e le soluzioni proposte dal governo al momento si esauriscono in incentivi economici alle nascite, all’aumento dell’età pensionabile verso i 70 anni, e al richiamo al lavoro, per il momento part-time, degli anziani ancora abili.

Leggi anche: Il Giappone che continua a invecchiare, e l’immigrazione al centro del dibattito

Anche al netto di un giudizio di merito su tali misure è facile prevedere che questo tipo di rimedi si rivelerà insufficiente, da solo. Ad ostacolare la natalità in Giappone c’è il costo della vita, il costo dell’abitare, il costo dei servizi all’infanzia (tra i più alti nel mondo). Come in molti altri Paesi occidentali, l’ammontare della ricchezza prodotta è rimasto stabile negli ultimi decenni – ma non la sua distribuzione, sempre più diseguale: il reddito medio reale di una famiglia è sceso dai 50mila dollari del 1995 ai 43mila attuali, mentre le prospettive di mobilità verso l’alto si sono appiattite, in un Paese già di per sé caratterizzato da una società gerarchizzata economicamente e anagraficamente, in cui l’impegno richiesto al lavoro è molto severo quando non totalizzante. Tutti questi elementi incidono con forza sulle scelte di natalità. Inoltre, per l’assenza di sufficienti diritti economici e sociali mirati a garantire un’effettiva libertà di scelta della donna, l’evoluzione dei modelli familiari e della condizione femminile ha finito per aggravare il declino demografico, dato che l’alternativa tra maternità o carriera (o una maternità “limitata”) è drammaticamente condizionante. Insomma, si tratta di fattori strutturali, non estranei d’altronde a molte altre regioni del mondo “sviluppato”.

Una dinamica simile può riscontrarsi nella vicina Corea del Sud: all’apparenza meno grave – perché fino agli anni ’80 nel Paese si registravano tassi di natalità eccezionalmente alti per un’economia sviluppata – ma in peggioramento galoppante. La Corea del Sud segna infatti oggi i tassi di natalità più bassi del mondo, con un numero medio di figli per donna nel 2022 pari a 0,78 (Italia 1,24; Giappone 1,34; Germania 1,6). Il governo sudcoreano ha già introdotto incentivi economici molto forti per invertire la tendenza: non hanno dato finora nessuno dei risultati sperati. Tanto da spingere più di qualcuno a parlare di timide aperture all’immigrazione – idea che nella società coreana ha lo stesso effetto che in quella giapponese, ma che paradossalmente sarebbe il tampone più rapido a una situazione davvero insostenibile. La politica ha escogitato un’altra soluzione: a Seul solo cinque anni fa era passata una legge che limitava l’orario di lavoro settimanale legale a 52 ore (40 più un massimo di dodici di straordinario), proprio ora riformata alzando il limite settimanale a 69 ore: tutte queste ore extra, dice l’esecutivo di Yoon Suk-yeol, devono essere concentrate in alcuni periodi dell’anno, e saranno poi restituite ai lavoratori dipendenti sotto forma di tempo libero “in altre stagioni”, spingendoli così ad avere figli. “Ci porterete all’estinzione”, ha risposto l’opposizione.

I due casi “estremi” asiatici sottolineano un altro paradosso piuttosto preoccupante per l’Occidente. E cioè che mentre nel processo storico di lungo periodo l’inizio del declino della natalità segna un movimento di progresso, in cui la società si libera dell’obbligo di fare molti figli per garantire la propria continuità e la propria sopravvivenza in una struttura economica autoritaria e bloccata, comunque “subita”, dall’altra parte l’eccessivo aggravarsi di quella tendenza dimostra il non mantenimento della promessa di libertà individuale e benessere socio-economico generalizzato. La scelta di non natalità smette di essere appunto una scelta, per cadere invece nella categoria dell’”obbligo di fatto”, e questo per fasce sociali molto sostanziose. A un livello tale da non assicurare la continuità della società.

I dati che riguardano l’Europa fotografano una tendenza piena di ombre. Scossa molto più degli Stati Uniti dalla crisi economica del 2008 che ne scoprì le contraddizioni e ne mise in discussione la stessa tenuta politica. Colpita come il resto del mondo dalla pandemia e dalle sue conseguenze sociali, economiche e psicologiche. Teatro oggi di una guerra lacerante della quale non si vede alcuna fine possibile nel breve periodo. Gli unici Paesi a mostrare segnali di salute demografica, con un numero medio di figli per donna in crescita nell’ultimo decennio, sono Polonia, Ungheria e Romania – Paesi dove è stata delocalizzata nelle ultime decadi una quota sostanziosa dell’industria europea occidentale. Dentro l’eurozona, il solo caso rilevante di evoluzione positiva – grazie a un complesso di misure strutturali introdotte durante i mandati Merkel – è quello della Germania. Mentre il Regno Unito supera anno dopo anno i suoi minimi storici, mantiene un invidiabile e stabile primato continentale la Francia, nonostante le proteste sociali di massa degli ultimi anni (o forse proprio grazie a quelle?), con un numero medio di figli per donna molto vicino (1,85) al punto di ricambio generazionale e con una quota importante di nuovi ingressi annuali dall’estero, che le consentono di registrare aumenti di popolazione relativamente consistenti.

L’Europa meridionale chiude amaramente la classifica con i tassi di fertilità più bassi in assoluto, tra 1,1 e 1,4 figli per donna in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Cipro. Conseguenze immediate come invecchiamento, spopolamento, aumento della spesa pubblica, conservatorismo sociale, sono consolidate da un’immigrazione minore rispetto alla parte centro-settentrionale del continente (anche se la Spagna attinge con più successo al suo “serbatoio” culturalmente prossimo latino-americano), che non consente di ripianare il deficit nazionale. E da un’emigrazione costante di una parte della forza lavoro (spesso ben formata) che trova a poca distanza salari, servizi e opportunità di carriera migliori.

Il declino demografico che sta spopolando la sponda Nord del Mediterraneo stride invece con quanto accade lungo la sponda nordafricana: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto hanno visto la propria popolazione all’incirca raddoppiare nel giro degli ultimi trentacinque anni – per inciso un processo che ha portato, proprio come nell’Europa del dopoguerra, a cambiamenti culturali profondi che hanno investito strutture politiche e religiose storicamente quasi immobili, prova ne siano le Primavere arabe esplose nel 2011 ma anche l’inesorabile laicizzazione della gioventù di questi Paesi. Hanno portato però anche problemi sociali molto gravi di disoccupazione e urbanizzazione incontrollata. In un’Europa dove – come in Giappone e Corea del Sud – la forza lavoro è una quota sempre più piccola della popolazione, cosa che dunque rappresenta un’opportunità economica per chi vi si trasferisce, dato che la scarsità dei lavoratori dovrebbe sostenere gli stipendi (oltre che far aumentare i prezzi), è soltanto logico aspettarsi un travaso sempre più consistente di persone dal Sud al Nord del Mediterraneo nei prossimi decenni.

Leggi anche:

Le nuove vie delle metropoli dell’Africa mediterranea

The massive demographic challenges in Sub-Saharan Africa

E’ proprio l’immigrazione d’altronde a garantire la salute demografica degli Stati Uniti, vera e consistente eccezione nel panorama occidentale – insieme ad altre tradizionali “terre d’arrivo” come Canada e Australia. Il quadro statunitense è in chiaro-scuro, perché se il numero medio di figli per donna era restato attorno al 2 per tutto il ventennio 1990-2010, cosa che dunque rendeva gli Stati Uniti demograficamente autosufficienti anche al netto dell’immigrazione, gli ultimi anni hanno visto questo dato decadere al di sotto di 1,7. Ma anche la speranza di vita ha smesso di crescere, già fin dal 2010, stabilizzandosi attorno ai 78 anni, ossia quasi tre anni in meno rispetto alla media europea: un dato generale che nasconde un aumento della mortalità piuttosto preoccupante nelle fasce di popolazione e nelle aree geografiche più fragili – ed è chiaro che la presenza di tale profondo disagio sociale gioca un ruolo non indifferente nello spiegarne la polarizzazione politica “estrema”.

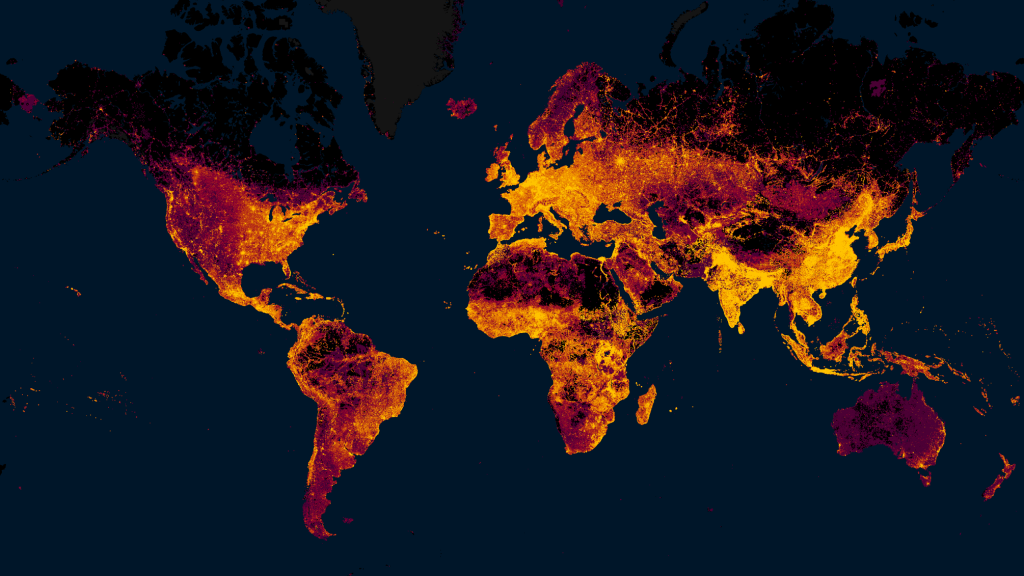

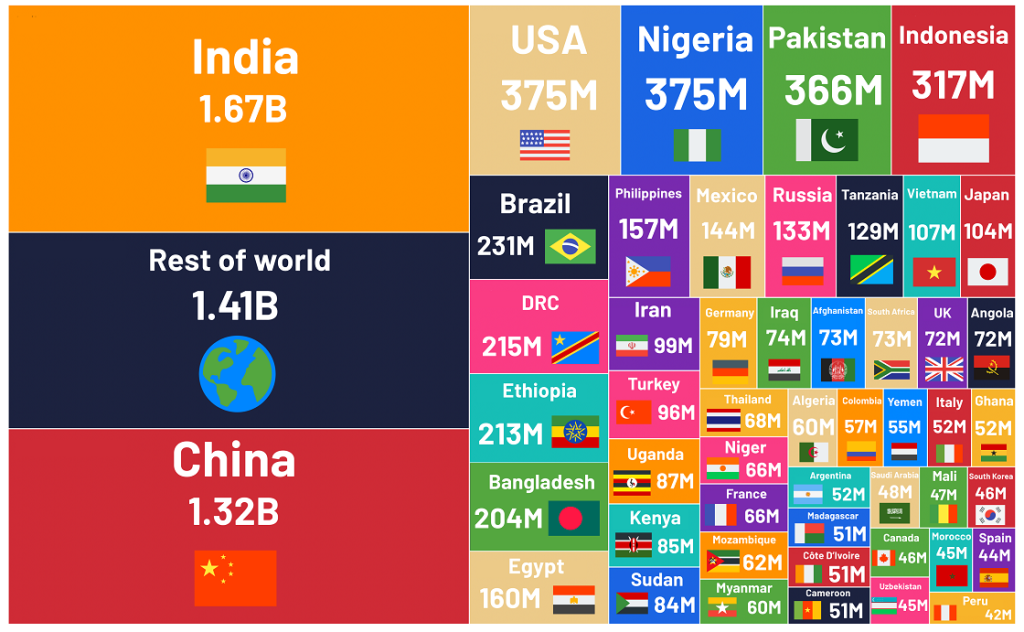

Tuttavia, grazie all’immigrazione gli abitanti degli Stati Uniti sono aumentati di ben cinquanta milioni nel periodo che va dallo scoccare del Millennio all’arrivo del Covid, da 281 a 331 milioni – mentre quelli dell’intero continente europeo sono passati nello stesso arco di tempo da 725 a 747 milioni. E’ qui appena il caso di notare, per porre i dati dell’Occidente in una relazione corretta con il resto del pianeta, che la cifra di 700 milioni corrisponde anche al numero di cittadini indiani con meno di 25 anni. Comunque, nel 2017, il 14% dei residenti sul suolo statunitense era nato in un altro Paese: un’immigrazione che interessa un po’ tutti gli ambiti dell’economia, ma che è cruciale, nelle sue posizioni formative di vertice, per garantire agli Stati Uniti la superiorità tecnico-scientifica globale che la sola popolazione autoctona non assicurerebbe.

La demografia è questione esistenziale per un Occidente la cui narrazione politica, economica e culturale è meno neutrale che mai, e che si vorrebbe punto di riferimento positivo del mondo. Perché allora chi ci vive non fa figli?

Va qui chiarito che il problema del declino demografico non riguarda affatto soltanto l’Occidente o i Paesi a sistema liberal-democratico: la Cina è alle prese con una tendenza simile, e rapida, mentre la risposta draconiana con cui la sovrappopolazione del ‘900 è stata contrastata (la cosiddetta “politica del figlio unico” del periodo 1980-2013) e le aperture attuali (si parla di permettere alle donne cinesi di riprodursi addirittura tre volte) hanno offerto soltanto l’ennesima prova della cruda irrazionalità e della brutale fallacia di politiche demografiche inserite d’autorità sul corpo sociale.

Leggi anche: La modernizzazione della Cina e i suoi limiti: quel treno chiamato demografia

La Russia, dopo aver scongiurato la grave crisi degli anni successivi alla caduta dell’URSS che avrebbe potuto portarla all’implosione, ha migliorato sì i propri dati demografici ma senza riuscire a ricondurli in territorio sostenibile – ha perso tre milioni di abitanti negli ultimi vent’anni, e continua a perderne. Più che l’effetto delle sanzioni, o le difficoltà del tessuto industriale, potrebbe essere invece la prospettiva di ritrovarsi intere classi d’età giovanili completamente sguarnite a costringere la Russia a porre fine al proprio impegno bellico in Ucraina – prospettiva che comunque non sarà realistica prima di un paio d’anni.

Come è emerso da questo rapido riepilogo, le scelte di natalità attingono alla sfera più profonda dell’individuo, ma non si esauriscono di certo nella persona o nella coppia, perché sono influenzate anche dal complesso del vivere sociale nelle sue varie articolazioni: “There really is such a thing as society”, per contraddire Margaret Thatcher. Questa semplice considerazione dovrebbe bastare a dimostrare che una politica demografica efficace non potrà mai essere costituita da una risposta univoca o unidimensionale, tanto meno quando questa sarà autoritaria o verticale. Così come la constatazione che l’aumento stellare del PIL registrato in Occidente nell’ultimo trentennio non ha coinciso con l’aumento del benessere sociale (anzi), e dunque non può esserne né valida misura, né punto di partenza per correggerne la rotta.

Ci sono dunque scomodi interrogativi sul modello economico e sociale adottato dalle liberal-democrazie negli ultimi decenni: un modello caratterizzato dal taglio dello stato sociale e dalla diminuzione delle politiche pubbliche, dalla delocalizzazione del tessuto produttivo e dalla diffusione di modelli di lavoro instabili, dal passaggio dal reale all’immateriale dei processi di creazione della ricchezza e dal crescente isolamento delle persone, e sulle loro conseguenze sui comportamenti individuali. Si tratta di interrogativi che dovranno trovare risposta per costruire forme sociali, e dunque anche modelli demografici, più sostenibili nel lungo periodo.

Una versione di questo articolo è pubblicata sul numero 2023/2 di Aspenia