La Realpolitik necessaria delle democrazie

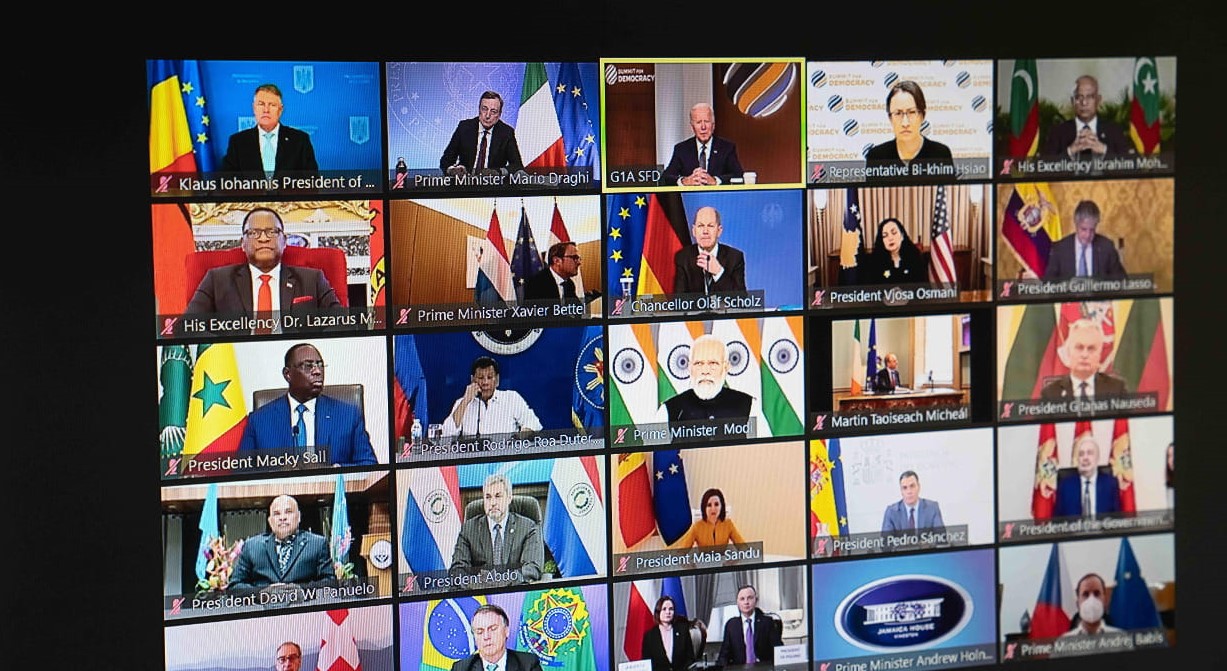

![]() Al vertice NATO di Madrid del 28-30 giugno sono stati invitati per la prima volta, come osservatori, alcuni Paesi che ampliano l’orizzonte strategico dell’Alleanza: si tratta di Australia, Corea del Sud, Giappone e Nuova Zelanda. Ovviamente non a caso, sono membri consolidati della rete informale di alleanze di sicurezza che gli Stati Uniti coltivano da diversi anni.

Al vertice NATO di Madrid del 28-30 giugno sono stati invitati per la prima volta, come osservatori, alcuni Paesi che ampliano l’orizzonte strategico dell’Alleanza: si tratta di Australia, Corea del Sud, Giappone e Nuova Zelanda. Ovviamente non a caso, sono membri consolidati della rete informale di alleanze di sicurezza che gli Stati Uniti coltivano da diversi anni.

La natura dinamica e flessibile della NATO è stata confermata dalla presenza al tavolo anche dell’Unione Europea (come tale) e della Georgia, oltre che di Finlandia e Svezia per l’avvio ufficiale delle procedure di piena adesione. Ma qui siamo di fronte a una visione più tradizionale di contiguità o parziale sovrapposizione geografica, mentre l’importanza dei partner asiatici sta proprio nella logica politica (fondata anzitutto sul carattere democratico) della collaborazione in corso.

Leggi anche: La NATO di Madrid: back to the future

Il Consiglio Atlantico di Madrid è stato preceduto da un difficile e controverso negoziato con la Turchia – Paese membro a tutti gli effetti – per superare le sue obiezioni all’ingresso dei due Paesi scandinavi. E’ stato giustamente notato come alcune concessioni fatte ad Ankara (relative soprattutto all’irrisolto problema curdo) implicano un pericolo per l’Alleanza, visto che arrivano dopo una sorta di ricatto da parte del governo di Recep Erdogan, le cui credenziali democratiche sono a questo punto molto offuscate. Il quesito è dunque legittimo: può la NATO essere credibile come paladino della sicurezza impostata sui valori democratico-liberali mentre un suo stesso membro è non solo problematico in politica estera ma anche apertamente critico di quel modello politico?

La risposta breve è: sì, perché i Paesi della NATO non possono prescindere da una valutazione pragmatica dei rapporti di forza globali né da una dose di Realpolitik. Inoltre, l’intera esperienza delle relazioni transatlantiche e (guardando assai più lontano) dell’Asia-Pacifico dalla metà del XX secolo ci ricorda che i sistemi politici evolvono, e a volte cambiano in modo piuttosto radicale – per il meglio. Possono ovviamente verificarsi anche casi opposti, cioè di regressione rispetto alle pratiche democratiche, ma il punto resta che esiste la concreta possibilità di una trasformazione positiva. E’ su questa possibilità che scommette la NATO, come fa l’Unione Europea con il suo processo di allargamento e le complicate procedure di adesione, e anche il G7 in quanto formato assai meno istituzionalizzato ma pur sempre rilevante.

Proprio l’incontro del G7 del 26-28 giugno in Baviera ha posto il medesimo tema con l’invito come osservatore all’India, assieme ad Argentina, Indonesia, Sud Africa (tutti membri del G20) e Senegal. In sostanza, archiviato da tempo il tentativo di trasformare il vecchio schema degli anni ’70 in un G8 – con la Russia – ora il G7 cerca di creare una sorta di “ponte” verso il G20 – del quale a tutt’oggi fanno parte anche Mosca e Pechino. Il motivo è che una formula intermedia potrebbe garantire maggiore coesione proprio per controbilanciare le due maggiori potenze autoritarie del momento, appunto Russia e Cina.

Va subito detto che non si tratta di un quadro in bianco e nero, a cominciare dalla circostanza che l’India è oggi considerata quasi unanimemente una “democrazia illiberale” – dunque un caso grigio o sfumato. Ecco allora il passaggio decisivo a cui stiamo assistendo: a fronte di una sfida esplicita che Mosca e Pechino pongono in termini di modelli politici (ed economico-sociali, comunque legati agli assetti istituzionali), la NATO e il G7 stanno cercando di sfruttare la loro capacità attrattiva per ampliare gradualmente il raggio di azione. Ciò implica fare scelte delicate e controverse nei rapporti con alcuni governi; si pensi ad esempio alla visita di Joe Biden in Arabia Saudita prevista tra pochi giorni, ma anche ai nuovi contratti energetici siglati dal governo italiano con Paesi come Algeria, Qatar, Angola.

Respingere del tutto alcuni elementi di Realpolitik significherebbe non fare politica estera (né economica, compresa la transizione verde), e limitarsi a un’affermazione identitaria di valori – esponendosi comunque al rischio di critiche per l’incompleto rispetto dei propri stessi principi, visto che le democrazie liberali non sono il Paradiso in terra. Una simile postura sarebbe di fatto isolazionista, e anche un’eventuale interazione ristretta solo con i propri “pari” (le altre democrazie liberali) minerebbe l’edificio complesso degli scambi globali, che ha certo molti difetti, distorsioni e costi, ma ha pur sempre consentito enormi progressi materiali per miliardi di persone e offre almeno una prospettiva di sviluppo futuro ad un numero ancora più alto.

In ultima analisi, i costi della chiusura isolazionista sarebbero assai superiori ai benefici: non c’è dunque una vera alternativa a una forma di Realpolitik, purché adattata ai peculiari interessi dei Paesi democratici. Perché qui sta il punto spesso sottovalutato, nel fatto che gli USA, l’Unione Europea e una manciata di altri Paesi interpretano i propri interessi in modo “mediato”, cioè filtrato dalle istituzioni liberali di mercato. Proiettando il proprio specifico modus operandi sulle alleanze, sugli organismi internazionali, sui fori informali, e sui rapporti bilaterali tra governi, questi Paesi orientano il sistema internazionale e fissano standard (pur non perfetti e non sempre applicati con rigore) che nessuno può davvero ignorare.

Si prendano ad esempio i bombardamenti su obiettivi civili in Ucraina da parte delle forze armate russe: non si tratta di semplici errori tecnici o danni collaterali, ma di una deliberata scelta “dottrinaria” nell’uso della forza – una scelta che lo stesso governo russo è, a intermittenza, spinto a negare. Mosca, del resto, ha usato la formula della “operazione speciale” non solo per i timori relativi al consenso interno (non potendosi permettere una mobilitazione generale), ma anche perché non saprebbe come giustificare ufficialmente una guerra (di aggressione) vera e propria contro Kiev. Non va allora dimenticato che il diritto internazionale è una creazione culturale che ha precise radici storiche, e che non è stato certo concepito a Mosca o a Pechino.

Leggi anche: La dottrina che guida la guerra di Mosca

E’ semplice arrivare alla conclusione che, sebbene la Realpolitik preveda certamente l’impiego della forza militare in alcuni casi per raggiungere obiettivi politici, le modalità di quella opzione politica cambiano profondamente in base a quale esercito si prenda in considerazione. Perfino nel dramma della guerra, vi sono situazioni “meno peggiori di altre”, e le democrazie sono consapevoli di questo dato quando discutono al loro interno o nei consessi internazionali dei dilemmi relativi ai conflitti bellici.

Esattamente tale ragionamento è alla base dei due vertici dei giorni scorsi – G7 e NATO – come anche dell’atteggiamento assunto dalla UE sulla crisi ucraina. La politica estera e di sicurezza richiede scomodi compromessi e partnership spinose, ma un governo di ispirazione liberale che faccia scelte del genere non potrà mai essere assimilato a regimi che fondano il proprio potere sulla forza e la repressione e che condannano i propri cittadini senza processo. Non c’è alcun motivo per cadere nella trappola di una presunta simmetria. ![]()