La liberazione degli ostaggi e gli ostacoli del Piano Trump

La restituzione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas è certamente una svolta importante nella sanguinosa vicenda israelo-palestinese. Ma per considerarlo un risultato “storico” in termini strategici, ci vogliono ben altre condizioni.

Il problema centrale che (ri)emerge è quello di Hamas come controparte politica. Un conto è concordare un cessate-il-fuoco con un movimento (riconosciuto tuttora come terroristico) che detiene ostaggi (vivi e morti) e dunque ha tra le mani una potente arma negoziale – si tratta fin qui di un accordo pragmatico per superare una tragica impasse, che non implica però una piattaforma politica per l’assetto futuro di Gaza.

Tutt’altro conto è invece fondare un percorso diplomatico con una dimensione statuale e di “governance” proprio su Hamas – e non si può dimenticare che è questo il punto più controverso di tutti, cioè la statualità palestinese. E’ questa la contraddizione finora irrisolta, che non è stata smossa di un centimetro.

Ci si può chiedere: perché allora il governo Netanyahu ha accettato almeno la “fase uno” del Piano Trump? Lo ha fatto, probabilmente, perché ha capito di non avere via d’uscita dopo essersi infilato in una missione impossibile (la totale eliminazione militare di Hamas), e ha scelto l’unica “off ramp” al momento disponibile.

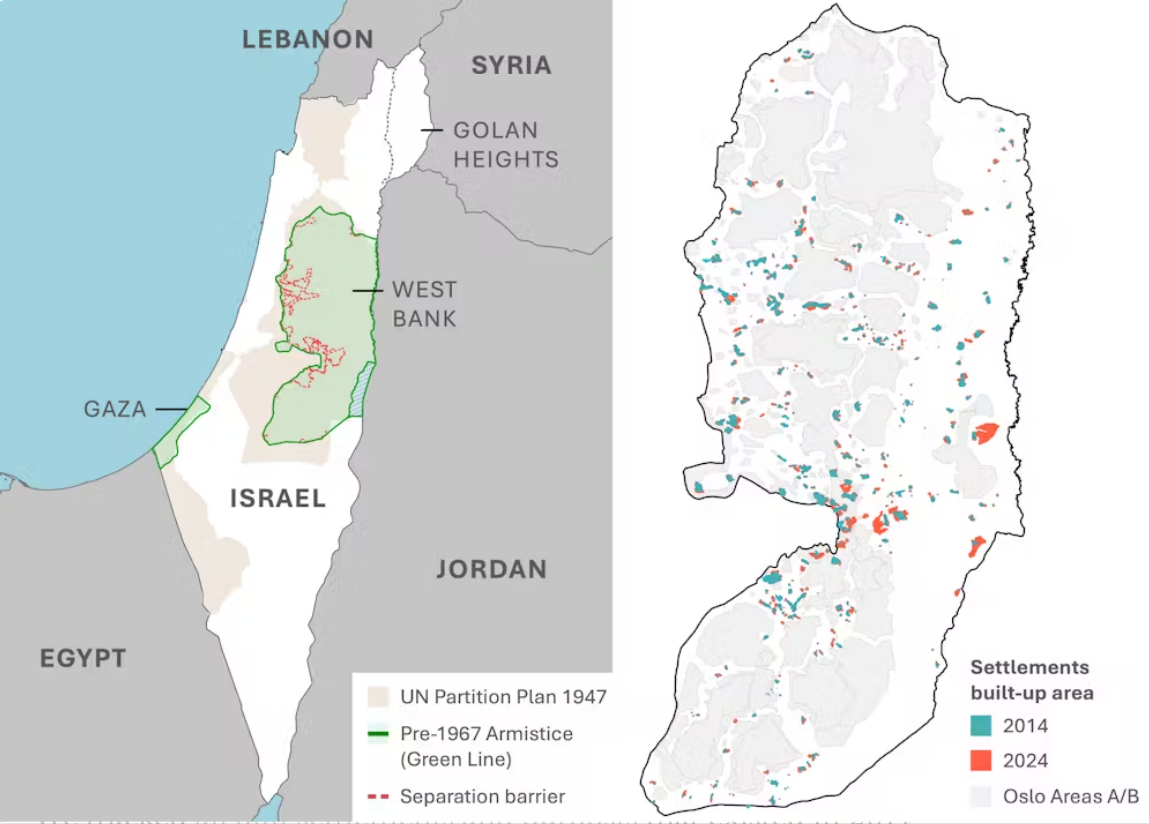

L’attuale maggioranza politica al potere in Israele non ha mai avuto un progetto sostenibile per Gaza (né per la West Bank), nel senso che gli obiettivi dichiarati negli ultimi mesi da Netanyahu sono incompatibili con i rapporti internazionali che il Paese ha coltivato da decenni sia con gli USA che con gli europei. Difficile che Israele possa prosperare senza quei rapporti, e così si chiude il cerchio: senza alternative realistiche, perfino una sorta di accordo con Hamas – il nemico giurato che si è detto di voler annientare – è sembrata un’opzione accettabile, in attesa di tempi migliori. Ma è davvero presto per dire come questo primo passo evolverà in termini di assetti militari e poi istituzionali, perché va sempre ribadito che è appunto la questione istituzionale a restare irrisolta, cioè chi governa i palestinesi e come.

In un modo che può apparire paradossale, proprio l’accantonamento della questione statuale ha consentito al Piano Trump di essere almeno preliminarmente accettato dalle due parti in conflitto: soltanto lasciando del tutto incerto il destino della governance palestinese si è potuto far accettare a Netanyahu un primo atto di desistenza militare. È proprio per questo che Joe Biden non ha potuto, a suo tempo, raggiungere lo stesso risultato, avendo sempre aderito rigorosamente al tradizionale criterio dei “due Stati” come elemento integrante di qualsiasi intesa, per quanto puramente teorico esso fosse. Abbassando (e di molto) l’asticella, Donald Trump è riuscito a superare il primo, difficilissimo ostacolo. Ce ne sono altri in attesa, ancora più alti.

Leggi anche: Cosa ci dice il Piano Trump sul sistema internazionale

Si è detto e scritto, in questi giorni, che l’attuale presidente americano ha avuto successo dove il suo predecessore ha fallito, ma il paragone non regge, perché tutti i predecessori di Trump hanno cercato di costruire una piattaforma per creare uno Stato palestinese; il tentativo è stato ora abbandonato da Washington, il che cambia radicalmente il quadro diplomatico. In altre parole, l’amministrazione in carica sta sfruttando la natura “transattiva” (cioè di corto respiro) del metodo-Trump in politica estera; questa è la sua forza. Ma resta anche la sua debolezza.