La globalizzazione emergente sulle vie delle infrastrutture

Il notevole dibattere sul rischio di una de-globalizzazione – con lo sviluppo dei vari populismi a dimostrarlo – trascura un’altra evidenza altrettanto osservata e tuttavia non apprezzata nelle sue implicazioni: la crescita dei progetti infrastrutturali nel mondo. Basta soltanto ricordare il caso della Belt and Road Initiative (BRI) cinese, per averne contezza.

La lettura sovrapposta di questi due movimenti, che sembrano in contrasto, suggerisce un altro schema interpretativo: non sono le pulsioni de-globalizzanti, che evocano anche il desiderio di nuovi isolazionismi, a determinare la tendenza prevalente, ma le tensioni di una nuova globalizzazione emergente. Non meno globalizzazione, con la spinta populista a far da detonatore, ma l’esatto opposto: più globalizzazione, ma con nuovi centri di potere. Il sovranismo, quindi, sta mascherando un nuovo ordine globale policentrico. In questo schema, gli investimenti infrastrutturali giocano un ruolo da protagonisti, e non a caso.

Una globalizzazione di tipo nuovo

L’economia internazionale, infatti, si basa sulla disponibilità di infrastrutture per la semplice ragione che si regge sullo scambio di beni e servizi. Le merci, come anche i servizi che le accompagnano, devono poter viaggiare lungo corridoi logistici di varia natura per far crescere l’economia. Un detto cinese suggerisce, a chi voglia diventare ricco, di costruire una strada.

In generale, ogni movimento internazionale di scambi – oggi diremmo una globalizzazione – viene condotto lungo alcune coordinate. Quelle immediatamente visibili sono le rotte commerciali, la moneta che denomina le transazioni, la lingua che viene usata per le comunicazioni. Il tutto si accompagna a un ordine politico che informa questi strumenti garantendone la sostanziale stabilità. La storia è piena di esempi: si pensi alle rotte commerciali degli imperatori mongoli del XIII secolo, rese celebri da Marco Polo, o alla gestione della sterlina nell’epoca della globalizzazione britannica del secolo XIX magnificamente illustrata da Marcello de Cecco in “Moneta e Impero” (che si concentra sugli anni cavallo del 1900).

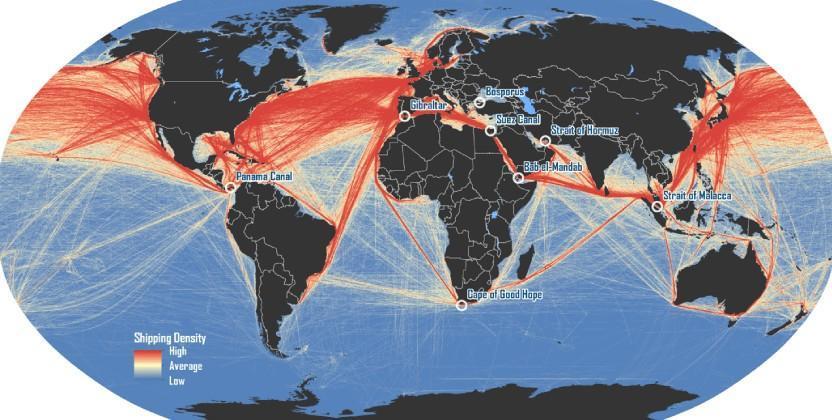

Sulla base di queste coordinate, si capisce perché l’attuale globalizzazione sia di marca statunitense, articolandosi in gran parte lungo rotte commerciali marittime – sulle quali viaggia oltre il 90% delle merci – presidiate dalla marina USA. Questi scambi, inoltre, vengono denominati in gran parte in dollari americani, che sono l’unità di conto del calcolo economico internazionale e il mezzo di pagamento di molte di queste transazioni, proprio come l’inglese è la lingua delle comunicazioni globali, oltre che della scienza e della tecnica. Il tutto accompagnato da un ordine politico di tipo liberal-democratico che gli Stati Uniti condividono con l’Europa.

Se ci basiamo su questo schema, possiamo interpretare le attuali convulsioni alle quali sembra sottoposta la globalizzazione statunitense – alcune delle quali provocate dagli stessi Stati Uniti e dall’Europa – come l’esito del tentativo di alcuni paesi di individuare nuove linee di globalizzazione in concorrenza con quelle attuali.

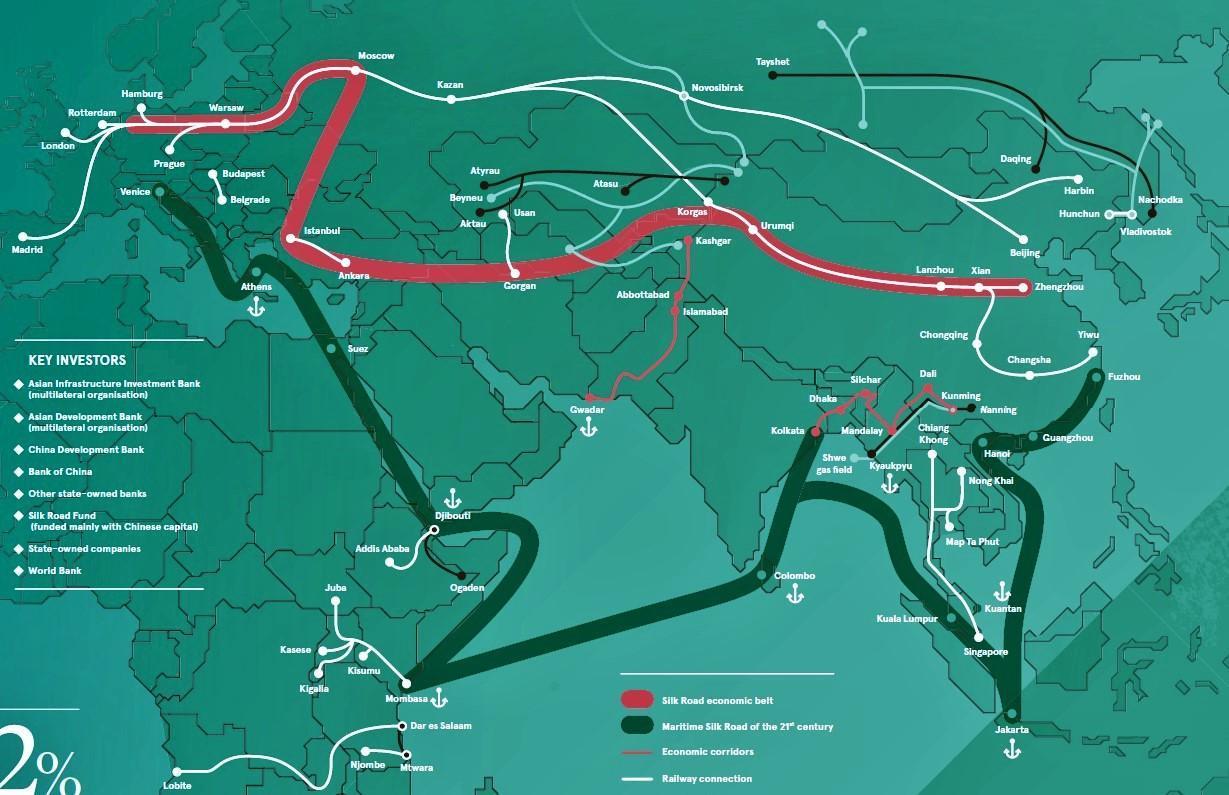

L’esempio della BRI cinese è centrale, ancora una volta. La narrazione della rinascita delle vie della seta, nostalgica di un passato che viene percepito come glorioso, cela l’evidente necessità da parte della Cina di costruire rotte di collegamento terrestri lungo il continente euroasiatico. Spostare traffico merci dal mare alla massa terrestre dell’Eurasia sarebbe per la Cina un risultato notevole, contribuendo a mettere in sicurezza molti approvvigionamenti. Si pensi, ad esempio, ai rifornimenti petroliferi, che dipendono in buona parte dai collegamenti che passano dal Mar Rosso e il Golfo Persico presidiati dalla Marina USA. Un obiettivo del genere – spostare masse di commercio dal mare alla terra – è intrinsecamente collegato allo sviluppo di infrastrutture. E osservando alcuni degli sviluppi recenti possiamo anche provare a indovinare gli equilibri politici che stanno convergendo verso questa nuova forma di globalizzazione.

“Power of Eurasia“

Prendiamo come punto di osservazione il mercato del gas e come pretesto la recente presentazione del nuovo gasdotto “Power of Siberia” che collega la Siberia alla Cina, grazie al quale la russa Gazprom alimenterà l’inesauribile fame cinese di gas per i prossimi anni. Nel presentare da Sochi quest’infrastruttura, i due presidenti russo e cinese, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno rimarcato che questo progetto fa salire di livello la collaborazione strategica nel campo energetico fra i due paesi, che peraltro è già molto sviluppata anche in aree di frontiera. Ad esempio lungo la rotta artica fortemente sponsorizzata dalla Russia, la Northern Sea Route (NSR).

Gli scambi energetici fra Russia e Cina generano ovviamente diverse contropartite, a cominciare da quelle di know-how tecnico. E generano ovviamente passaggi di denaro. Le cronache raccontano sempre più frequentemente delle tendenze russo-cinesi a scambiarsi i beni con valute proprie, anziché col dollaro. La Russia, peraltro, è impegnata in un processo di de-dollarizzazione e di recente ha proposto ai paesi BRICs di costituire un network bancario alternativo a quello Swift. Perché un sistema monetario si compone non solo della valuta, ma anche del sistema dei pagamenti dove questa valuta circola. La Cina dal canto suo sta lavorando per l’internazionalizzazione del renminbi, frenata per adesso dalla circostanza che il conto capitale cinese sia ancora sotto controllo pubblico. E tuttavia i dati confermano i progressi compiuti dalla valuta cinese, ormai entrata fra le monete di riserva delle grandi banche centrali. Lo yuan, insomma, ha già uno status di valuta internazionale, anche se ancora di nicchia. Già da questi pochi elementi possiamo dedurre che Russia e Cina condividono un interesse comune nello sviluppare nuove linee di globalizzazione, che coinvolgano rotte, merci e moneta, anche se questo non vuol dire che poi siano in grado di mantenerle senza conflitti.

Il quadro, però, potrebbe essere più complesso. E ancora una volta guardare allo sviluppo delle infrastrutture – di nuovo al mercato del gas – può aiutarci a metterlo meglio a fuoco. Pochi giorni prima dell’annuncio del gasdotto siberiano, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha anticipato che l’8 gennaio sarebbe diventato operativo un altro gasdotto, il TurkStream, ambiziosa linea di collegamento che porta il gas russo in Turchia attraverso il Mar Nero. Il gas è un ottimo collante delle relazioni russo-turche – come d’altronde è stato per il settore militare la guerra siriana – basti ricordare che in Turchia arrivano anche il Blue Stream e la Trans Balkan pipeline. Peraltro, mentre veniva annunciato l’avvio di TurkStream, Erdogan celebrava l’inaugurazione del Tanap (Trans Anatolian natural gas pipeline) che condurrà il gas dall’Azerbaijan, paese che gravita nell’orbita russa, in Europa e in Italia, tramite il TAP.

La vicinanza geografica all’Europa potrebbe fare della Turchia il vertice più occidentale di un ideale triangolo di interessi che si congiunga con Cina e Russia per sviluppare linee di globalizzazione, per adesso basate sulle infrastrutture, capaci di penetrare l’Europa e l’Africa e da qui estendersi verso il vicino Oriente. L’appartenenza della Turchia alla NATO potrebbe essere vista come un ostacolo, ma anche come un’opportunità da questo punto di vista. Il fatto che i tre paesi con diverse modalità condividano anche uno stile politico autoritario e accentratore dei poteri nell’esecutivo può rappresentare un potente collante.

Triangolo in costruzione

Se guardiamo ancora alle cronache, troviamo molte tracce di questo triangolo di interessi che si va costituendo ormai da anni. I russi, che insieme ai cinesi sono forti partner eccedentari della Turchia, stanno costruendo una centrale nucleare in Turchia, ad Akkuyu, e i cinesi – che hanno aumentato i loro investimenti diretti nel paese e i prestiti – vi stanno realizzando una centrale idroelettrica. A Istanbul, sempre il capitale cinese sta sviluppando il terminal di Kumport, nel porto di Ambarli, che nei piani turchi dovrebbe diventare un punto di snodo delle rotte transfrontaliere eurasiatiche.

Con la Cina (ma anche con la Russia), soprattutto, la Turchia condivide la filosofia che anima la BRI, ossia potenziare la connettività euroasiatica, con l’ambizione di rappresentare un punto di passaggio strategico delle varie rotte. In dote la Turchia porta innanzitutto la sua storia. L’elemento turco infatti (ma anche la religione islamica) è un punto di contatto con l’area del vicino Oriente ma soprattutto con quella centro-asiatica, dove vivono popolazioni turcofone, luogo di convergenza di tutte le influenze. I russi hanno una lunga familiarità con questi territori e per i cinesi l’Asia centrale è il passaggio obbligato dei loro corridoi. Quello che alcuni chiamano il Turkestan cinese – lo Xinjiang – sta nel cuore della BRI e da lì si dipanano le varie “vie della seta” terrestri.

All’interno di questa geometria di interessi, i paesi dell’Asia centrale, anch’essi oggi di tendenze politiche non liberal-democratiche, si troverebbero sicuramente a loro agio, come dimostrano peraltro gli stretti legami commerciali che già esistono fra i vari “stan” centroasiatici, e Pechino, Mosca e Ankara. La nuova globalizzazione emergente restituirebbe anche a loro il ruolo storico di terreni di passaggio incorporato nella narrazione delle vie della seta. In questo ipotetico triangolo la Cina sarebbe il propulsore, la Russia il connettore, la Turchia lo stabilizzatore, dovendosi districare però con la grande incognita rappresentata dal rapporto con la potenza egemone in carica, ossia gli Stati Uniti.

Le mosse di Stati Uniti e Unione Europea

Le relazioni della Turchia con Washington, oggi più che mai, sembrano assai tese. Il ministro degli Esteri turco, a inizio dicembre, ha persino minacciato gli americani di impedire l’utilizzo delle basi militari al confine con la Siria. Pochi giorni dopo il Senato americano ha approvato una risoluzione che riconosce il genocidio armeno, uno dei tanti nervi scoperti di Ankara. Rimane da capire se queste frizioni, unite alla crescente seduzione asiatica, saranno sufficienti per convincere la Turchia a cedere definitivamente alla sua vocazione orientale che cova fin dai tempi del padre della patria Kemal Ataturk e che in fondo appartiene alla sua tradizione. L’elemento turco, tra l’altro, è stato anche uno dei collanti di della globalizzazione islamica iniziata nell’VIII secolo.

Se la relazione fra i vertici del triangolo fosse capace di esprimere una visione comune, alle spalle della penisola europea si aggregherebbe un’enorme forza d’urto, capace di notevole penetrazione. Molte rotte – autostradali, marittime, ferroviarie, energetiche – finiscono naturalmente per convergere in Europa. Ma anche i flussi finanziari seguono la stessa direzione. Basta un esempio: il 56% degli investimenti cinesi nell’Europa centro-orientale va in Serbia (Stato ancora al di fuori dell’Unione Europea), dove la Cina ha fatto sapere di voler impiantare una nuova fabbrica di auto. La stessa Serbia che pochi mesi fa ha siglato un accordo di libero scambio con l’Unione Euroasiatica di Putin.

Da questa sommaria ricognizione possiamo provare a tracciare un breve identikit della globalizzazione che potrebbe emergere nello spazio euroasiatico, coinvolgendo anche l’Africa. Un potente sviluppo infrastrutturale, che sembra ineludibile, farà aumentare significativamente gli scambi fra le diverse regioni. Questi scambi potrebbero essere in buona parte denominati in una valuta diversa dal dollaro USA. I tre vertici politici del triangolo tenderanno ad esprimere delle egemonie politiche regionali, condividendo uno stile di governo che converge su una sostanziale estraneità verso il modello occidentale. Estraneità che è innanzitutto culturale. Ciò condurrebbe naturalmente, per il semplice peso specifico della demografia asiatica, a un lento tramonto della globalizzazione statunitense in queste regioni le cui coordinate verrebbero gradualmente sostituite da quelle euroasiatiche, con l’occidente europeo a incarnare un grande punto interrogativo.

L’Europa è consapevole che molta parte del suo destino si gioca in Asia, come peraltro mostra il lancio del Connecting Europe&Asia che non a caso cerca sponda col Giappone. Ma questa strategia di contenimento è ancora tutta da definire e l’esito appare quantomeno incerto.

In un gioco a somma positiva, dove prevalga un equilibrio politico multipolare, questa convivenza fra diverse linee di globalizzazione potrebbe portare benefici all’economia, come successe ad esempio nella lunga globalizzazione Mesopotamica che, fra alti e bassi, fiorì fra il III e il II millennio a.C., beneficiando nel tempo i diversi centri di potere che insistevano dall’Egitto alla valle dell’Indo, passando per Iran e Mesopotamia. In caso contrario – quindi di conflitto – si rischia il dissolvimento, come accadde otto secoli dopo, quando il crollo, invece, dei diversi centri di potere preparò il Medioevo ellenico. Questa, d’altronde, è un’altra caratteristica delle globalizzazioni: finiscono. Salvo poi ricominciare.