Il parlamento, palcoscenico del sistema europeo

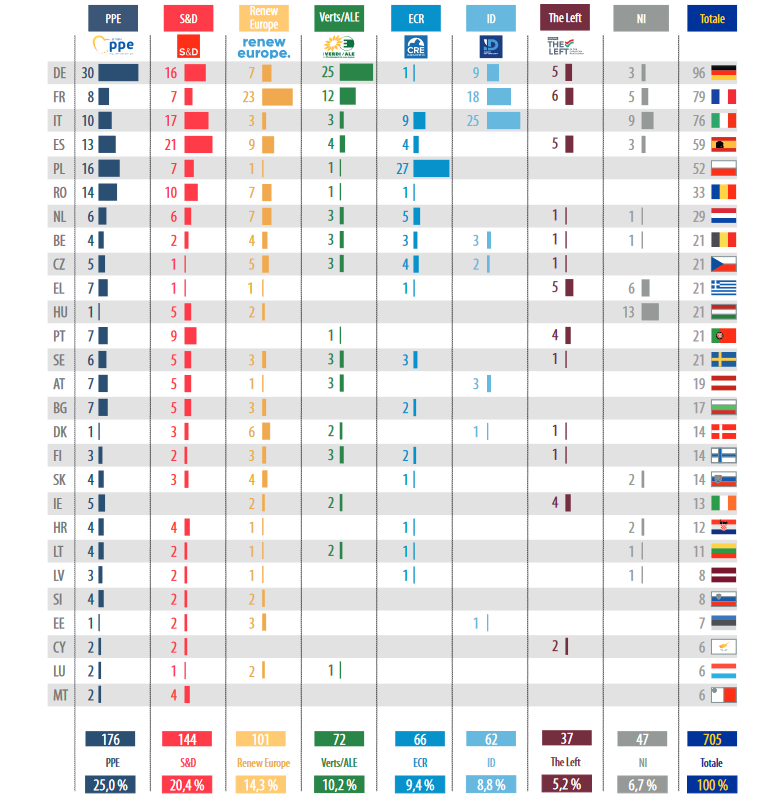

Il 9 giugno – ma già dal 6 in alcuni Paesi – tutti i cittadini dell’Unione Europea sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento europeo, che per la prima volta fu eletto direttamente nel 1979. Il fatto che si chiamino elezioni, al plurale, esprime una realtà: ce ne sono 27 diverse e separate, una per ogni Paese membro della UE. Il Parlamento europeo è composto di 705 membri, eletti in numero variabile dai vari Paesi all’incirca a seconda della loro popolazione, anche se gli Stati membri più piccoli godono di una certa sovrarappresentazione. L’Italia ne elegge 76, la Germania 96 (più di tutti), l’Ungheria 21… Ma una volta a Strasburgo – dov’è la sede ufficiale e si tengono le sessioni plenarie – o a Bruxelles – dove si tengono le riunioni delle commissioni – i parlamentari si dividono non secondo le proprie nazionalità, ma secondo gruppi di appartenenza ideologica.

Famiglie politiche allargate

Il Parlamento europeo porta nelle sue suddivisioni i solchi di tante fratture diverse: alcuni più antichi e profondi, tracciati dalle grandi correnti politiche novecentesche; altri più freschi, non per questo meno evidenti, che seguono evoluzioni successive e recenti. In ordine di grandezza, il gruppo più corposo è il Partito Popolare Europeo (PPE), di radice democristiana conservatrice. Era il partito a cui era affiliata, dall’Italia, la Democrazia Cristiana – e oggi Forza Italia. Un partito “autobus”, in cui hanno potuto convivere Angela Merkel e Viktor Orban. In questo momento ne fanno parte 11 capi di Stato o di governo su 27, tra cui spicca il polacco Donald Tusk, ed è il partito della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il suo contrappunto di centro-sinistra è l’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (S&D): per l’Italia, ne faceva parte il Partito Socialista Italiano, e ne hanno fatto parte gli eredi del PCI (il Gruppo Comunista chiuse nel 1989): oggi accoglie gli eletti del Partito Democratico. Ha solo 4 capi di Stato o di governo, ma “pesanti”: tra loro il tedesco Olaf Scholz e lo spagnolo Pedro Sánchez.

A Renew Europe fanno riferimento formazioni della costellazione liberale, tra cui spiccano il partito del presidente francese Emmanuel Macron e quello del primo ministro olandese Mark Rutte. Mentre nel gruppo dei Verdi/Alleanza Libera d’Europa si trovano formazioni ecologiste, ambientaliste, ma anche varie forze indipendenti o regionaliste di sinistra.

La destra più radicale è rappresentata in due insiemi. Uno è quello dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), nati per iniziativa dei Tory di David Cameron nel 2005, che ritenevano il PPE, a cui appartenevano, troppo federalista e tendente ad accentrare i poteri nazionali nell’UE. Usciti loro per la Brexit, nel gruppo siedono ora partiti che da posizioni molto conservatrici condividono l’idea di un’Europa dove il ruolo degli Stati torni a crescere, come il polacco Diritto e Giustizia o l’italiano Fratelli D’Italia. Il secondo gruppo è Identità e Democrazia (ID), caratterizzato da posizioni mediamente ancora più critiche o sfidanti contro il blocco politico-istituzionale che governa l’Unione Europea: al suo interno il partito più forte è il Rassemblement National di Marine Le Pen, e tra gli altri ne fanno parte la tedesca Alternative für Deutschland e per l’Italia la Lega.

All’estremo opposto c’è il GUE/NGL, o “la Sinistra nel Parlamento Europeo”, a cui fanno riferimento formazioni come la greca Syriza, la francese La France Insoumise, l’irlandese Sinn Féin o la spagnola Podemos. Per l’Italia ne fece parte in passato Rifondazione Comunista. C’è infine un raggruppamento di “non iscritti”, in cui si trovano partiti o in attesa di essere ammessi in altri gruppi, o che non hanno ancora trovato una collocazione, o che non vogliono alleati di nessun tipo. C’è ad esempio la Fidesz di Viktor Orban, espulsa dal PPE tra il 2019 e il 2021. Ma anche il Movimento Cinque Stelle o il Partito Comunista Greco. Servono 25 eurodeputati da almeno 7 Paesi diversi per costituire un gruppo. La presenza femminile tra gli eurodeputati è attorno al 40%.

Le abitudini di voto

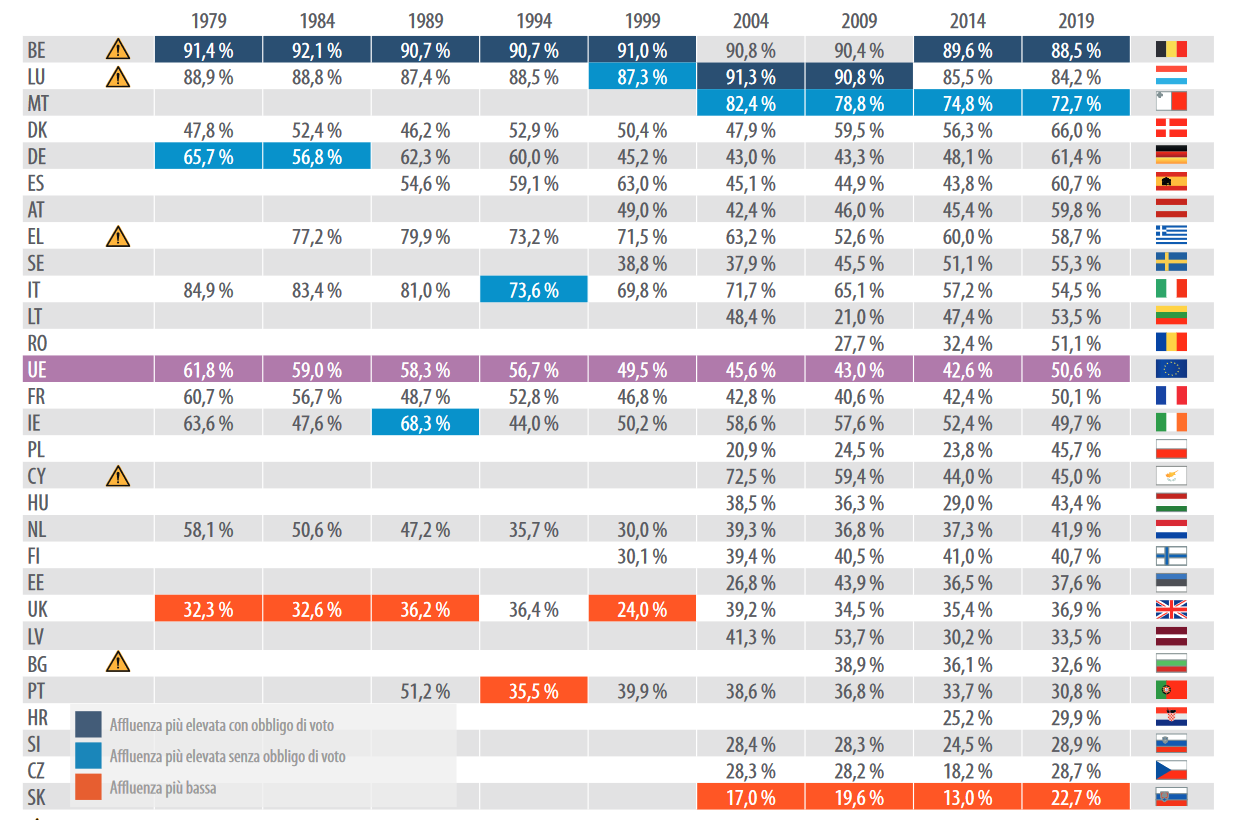

Circa 350 milioni di persone hanno diritto di voto alle elezioni europee: si tratta del secondo corpo elettorale più grande al mondo dopo quello dell’India, nonostante la recente sottrazione di cinquanta milioni di britannici. L’età minima per votare non è uguale ovunque: in Germania, Austria, Belgio e Malta è 16 anni. In Grecia 17. Ma siamo lontani da una piena partecipazione al voto: nel 2019 si recarono alle urne il 50,7% degli aventi diritto, pur in aumento rispetto al 2014 che marcò il record storico negativo con il 42,5%. Le differenze tra Paesi sono grandi: ci sono casi dove vota oltre l’80% dell’elettorato, come il Belgio o il Lussemburgo. Altri attorno alla media, come la Francia, l’Italia o la Lituania. E altri dove ai seggi non va nemmeno un elettore su tre: succede in Cechia, Slovenia, Portogallo, Slovacchia, Bulgaria, Croazia. L’Europa mediterranea è la regione dove la disaffezione al voto cresce di più: l’Italia è il secondo Paese per diminuzione dell’affluenza dalla prima all’ultima elezione europea, di una trentina di punti (dall’86% al 55); il record negativo spetta al Portogallo (dal 72% al 31), poi Grecia e Cipro. Sono di meno i casi dove la partecipazione elettorale è aumentata negli anni, ma con l’eccezione della Romania si trovano all’altro capo del continente: tra quelli dove lo ha fatto di più, Polonia (dal 21% al 46), Danimarca, Svezia, Estonia.

Spesso capita che alle elezioni europee i votanti si comportino in maniera sensibilmente diversa dalle elezioni nazionali. Era un classico del Regno Unito, che soprattutto nelle ultime tornate tendeva a premiare il partito anti-UE UKIP di Nigel Farage, che invece a Westminster ha avuto sì e no un paio di seggi. Farage “ricambiava” con interventi al Parlamento europeo rimasti celebri, in cui ricopriva di insulti e improperi le istituzioni della UE e i suoi rappresentanti, per la gioia dei media inglesi che li rilanciavano a milioni di persone. In Francia le ultime europee furono vinte dal partito di Marine Le Pen, che invece perse il ballottaggio presidenziale con Emmanuel Macron un paio di anni prima – scenario che potrebbe riproporsi in proporzioni ancor più evidenti questo 9 giugno. E il suo Front National le aveva vinte anche nel 2014: all’epoca Le Pen dedicò il trionfo elettorale a Vladimir Putin, “un patriota” che può trovare “solo nel nostro partito il suo stesso coraggio, la sua franchezza, la sua identità e la sua civiltà cristiana”.

Le europee in Italia hanno registrato risultati ancor più sensazionali, sia perché inattesi, sia perché non ripetuti. Tra questi, il 34% della Lega di Matteo Salvini nel 2019, o il 41% del PD di Matteo Renzi nel 2014: entrambi erano arrivati al governo da pochi mesi, e surfavano su grandi consensi e aspettative. Fu alle europee anche l’unica vittoria elettorale di dimensione nazionale del Partito Comunista: con il 33,3% fu la forza politica più votata nel 1984, poco dopo la morte del suo segretario Enrico Berlinguer. Quarant’anni dopo, il voto del 2014 coincise in Spagna e Grecia con la prima affermazione di Pablo Iglesias e Alexis Tispras, due politici che al modello elettorale del PCI si ispiravano, e che sarebbero stati protagonisti della vita pubblica del continente negli anni successivi.

Gli elettori delle europee amano dunque sorprendere. Ma perché? A volte può dipendere da contingenze nazionali, usate dai votanti per “mandare messaggi” ai propri governi: è uno dei motivi per cui alle europee si propongono candidature meno scontate o più divisive, come gli italiani sanno bene. Altre volte, dipende dall’idea degli elettori di premiare partiti che difendano “l’interesse nazionale in Europa” (propensione più debole quando si vota per il parlamento nazionale): una opposizione semplice da comunicare quanto fuorviante e illusoria, perché il senso dell’Unione è proprio fare convergere gli interessi nazionali: l’alternativa è l’exit. O infine, dalla legge elettorale proporzionale europea, che “libera” chi vota dai calcoli derivanti dalle regole maggioritarie – che premiano soprattutto le alleanze, o la concentrazione del voto – applicate in molti Stati nazionali.

L’aggancio alla Commissione

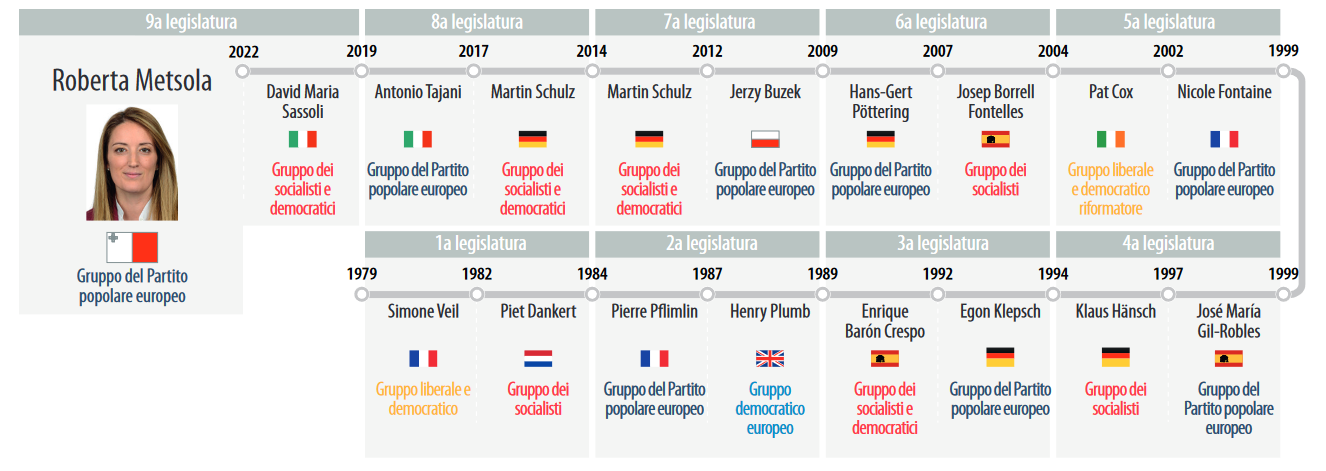

Appena eletto, il Parlamento Europeo deve dotarsi di un presidente. Il gruppo popolare e quello socialista controllano insieme gli equilibri del Parlamento europeo sin dalla fine degli anni ’80 – con una leggera prevalenza del primo in termini di seggi: anche in questa legislatura il PPE è il partito di maggioranza relativa. In accordo, hanno da allora deciso quasi sempre in alternanza i presidenti dell’Assemblea, con l’unica eccezione del Liberale irlandese Pat Cox all’inizio degli anni 2000. L’attuale presidente è la maltese Roberta Metsola, del PPE, preceduta da due italiani: David Sassoli per l’S&D (deceduto in carica nel 2022) e Antonio Tajani di nuovo per il PPE. Il presidente, per prassi, dura in carica la metà di una legislatura, cioè due anni e mezzo. E’ eletto a maggioranza assoluta. Ha un ruolo di rappresentanza, ma anche un vero peso sull’ordine del giorno e le iniziative del Parlamento.

Leggi anche: Una svolta europea come eredità di David Sassoli al Parlamento

La prima persona a presiederlo, nel 1979, fu la politica francese di centro-destra Simone Veil: nata in una famiglia ebrea, sopravvissuta ad Auschwitz, fu la prima donna segretaria del Consiglio superiore della magistratura in Francia, dove nel 1974 da ministra della Sanità fece approvare la legge sulla depenalizzazione dell’aborto, passata attraverso dibattiti sensazionali e feroci all’Assemblea Nazionale, in cui ad esempio un deputato oltranzista arrivò a deporre un feto sotto formalina sul banco dei ministri. Veil fu una vera e propria incarnazione dei principi su cui si pensavano le istituzioni europee dell’epoca, come il superamento delle fratture politiche e culturali che avevano provocato la distruzione dell’Europa, e l’avanzamento collettivo dei diritti civili e sociali.

Dopo l’estate che segue le elezioni europee, il nuovo Parlamento deve ratificare la nomina della nuova Commissione, decisa dai governi e dai partiti nei mesi precedenti e poi proposta all’assemblea. Il Parlamento ascolta dunque il o la candidata, e poi esprime il suo voto vincolante. E lo stesso fa nei mesi successivi con tutti e 26 i commissari designati, uno a uno. In teoria, i partiti europei, secondo l’uso germanico, comunicano agli elettori in anticipo chi avrebbero intenzione di nominare alla testa della Commissione: il proprio candidato “di punta”, o Spitzenkandidat. E la forza più votata è quella che fa eleggere il suo nome.

Ma la realtà ha accantonato questo principio trasparente in favore di altre logiche. Nel 2019 il candidato di punta dei popolari, la forza più votata, era il cristiano sociale bavarese Manfred Weber. Quello dei socialisti, la seconda forza più votata, era l’olandese Frans Timmermans: sarebbe stato lui a essere proposto, se il primo non avesse trovato in Parlamento la maggioranza assoluta necessaria. Ma il Consiglio che si tenne poche settimane dopo le elezioni europee, cioè la riunione dei capi di Stato e di governo, non accettò nessuna delle due “punte”: dal consesso uscì il nome dell’assai meno conosciuta (perlomeno dagli elettori) Ursula von der Leyen, ministra della Difesa nel governo Merkel, che fu votata all’unanimità con l’astensione della Germania. Un paio di settimane dopo fu lei, e non i candidati di punta proposti all’elettorato europeo, ad andare a chiedere la fiducia del Parlamento. Che, furioso, gliela concesse solo per nove voti: 383 deputati favorevoli su un minimo di 374 necessari.

Leggi anche: Ursula von der Leyen, fenomenologia di una nomina

Un voto in effetti politicamente drammatico: socialisti e democratici si spaccarono (quelli italiani e spagnoli a favore, quelli tedeschi e olandesi contro), così come i nazionalisti dell’ECR (i polacchi del PiS a favore, gli italiani di FDI contro). I liberali votarono a favore, ma con molte defezioni; sinistra e verdi contro. Per colmo di paradosso, il Brexit Party del solito Farage, coi suoi 29 seggi, che aveva partecipato alle elezioni soltanto perché la Brexit sarebbe scattata ufficialmente un anno dopo – e dunque il Regno Unito poteva eleggere i suoi ultimi europarlamentari “a scadenza”, per una manciata di mesi – stava quasi per riuscire a fare saltare la nomina, votando contro. E I franchi tiratori furono molti: von der Leyen ricevette 410 dichiarazioni ufficiali di voto favorevoli, ma appunto, nel segreto dell’urna, soltanto 383 preferenze.

L’arena parlamentare

Questi imperscrutabili, imprevedibili passaggi nascondono molto a chi osserva, ma rivelano anche molto: ad esempio rivelano l’estrema difficoltà nel controllo democratico delle istituzioni dell’Unione. Con una doppia tenaglia, che si spalanca invece di chiudersi: il rapporto tra la cittadinanza europea e la rappresentanza politica dentro la UE è sfumato, se non impalpabile, e avviene attraverso canali su cui raramente si esercita un’influenza diretta. Ma rivelano ancora, dal lato opposto, che chi prende le decisioni nell’Unione Europea sfugge alla sua responsabilità politica di fronte alla cittadinanza. Nessuno può sapere come il Consiglio sia arrivato alla scelta di von der Leyen – o, del resto, a tutte le altre scelte che fa, e che sono quelle che contano davvero nella UE. Si dice che l’abbia voluta Macron, che aveva criticato il sistema dei “candidati di punta” e voleva un presidente della Commissione meno forte, meno legittimato. D’altronde in Francia il parlamento non mette bocca sull’elezione del Presidente, anzi, si insedia dopo. Ma il Consiglio si tiene a porte chiuse e ciò che i 27 rappresentanti degli Stati dicono e fanno al suo interno possiamo soltanto immaginarcelo.

Questo tipo di dinamiche, nelle istituzioni che rivendicano di rappresentare la “tradizione democratica europea”, ricordano piuttosto l’elezione del sovrano assoluto del Sacro Romano Impero – che forse era più semplice, però – con una selva di voti e veti incrociati risolti poi dai rapporti di forza tra i regni e le famiglie che ne facevano parte. Ma originano anche un paradosso: se il Parlamento – nella prassi – diventa meno importante che mai in un’architettura del potere europeo che ricorda ormai un labirinto di Borges, resta però il luogo che offre la massima visibilità (forse quasi l’unica possibile) alla dialettica politica dell’Unione. Dove il consenso e le “decisioni” possono essere misurate con chiarezza, ed essere così trasmesse e capite con immediatezza dai famosi trecentocinquanta milioni di perplessi elettori.

Gli scranni del Parlamento europeo hanno dunque prodotto in questi anni alcuni eventi politici memorabili. Che sono riusciti a rendere “popolari” figure altrimenti destinate a un’esistenza quasi anonima, fuori dalla bolla bruxellese, perché fuori dal labirinto di Borges è difficile anche farsi vedere. Che sono stati usati da alcuni come palcoscenico per inscenare una redditizia opposizione tra “la nazione” e “l’Europa”. Ma che sono stati anche tra i rari momenti di condivisione politica comune per i cittadini dei 27 Stati della UE.

Restando agli ultimi anni, quando il Regno Unito uscì ufficialmente dall’Unione e un voto parlamentare lo ratificò (29 gennaio 2020) gli eurodeputati si alzarono in piedi tutti insieme e cantarono Auld Lang Syne, una canzone popolare scozzese che evoca la fine di una lunga amicizia, tra abbracci e lacrime. Lacrime che corsero senz’altro anche quando i parlamentari omaggiarono il ricordo di David Sassoli, in un’atmosfera resa ancora più sospesa e irreale dall’isolamento anti-Covid. La legislatura corrente si chiude con uno di questi momenti topici, accadde in febbraio: lo sferzante discorso di Yulia Navalnaya: “Smettetela di essere noiosi, non batterete così un mostro sanguinario come Putin”, scandì la moglie dell’oppositore morto in circostanze non chiarite in un carcere russo di massima sicurezza. Una lunga standing ovation salutò le sue parole.