Dal G20 alla COP26: i criteri generali di un coordinamento multilaterale

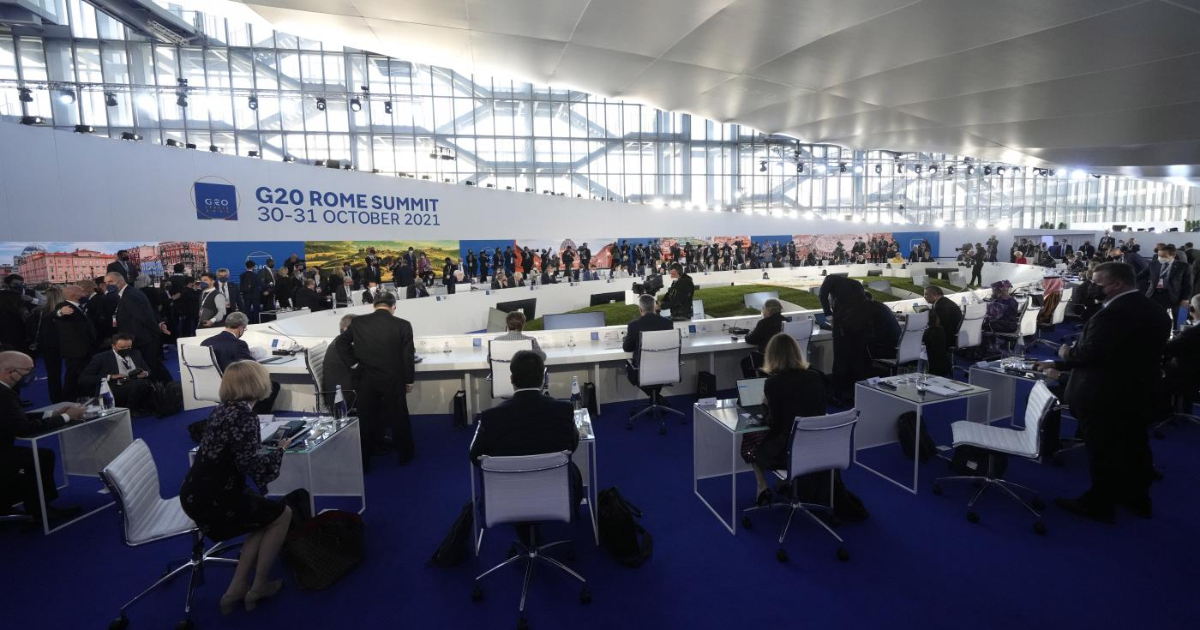

![]() Il G20 di Roma può considerarsi un successo della presidenza italiana, almeno nel senso che le venti maggiori economie al mondo hanno raggiunto un solido consenso sui principi di fondo della loro azione congiunta – sebbene non necessariamente su tutte le misure concrete e soluzioni tecniche che ne dovranno conseguire per avere un impatto positivo su scala globale.

Il G20 di Roma può considerarsi un successo della presidenza italiana, almeno nel senso che le venti maggiori economie al mondo hanno raggiunto un solido consenso sui principi di fondo della loro azione congiunta – sebbene non necessariamente su tutte le misure concrete e soluzioni tecniche che ne dovranno conseguire per avere un impatto positivo su scala globale.

Il Comunicato Finale racchiude già nelle primissime righe le sfide immediate e le priorità concordate: “…to recover better from the COVID-19 crisis and enable sustainable and inclusive growth in our Countries and across the world. As the premier forum for international economic cooperation, we are committed to overcoming the global health and economic crisis stemming from the pandemic, which has affected billions of lives, dramatically hampered progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals and disrupted global supply chains and international mobility.”

Emerge subito il tratto distintivo della fase attuale: la confluenza di problemi assai diversi che richiedono uno stretto coordinamento internazionale e un raccordo tra molteplici settori di policy. Il metodo che si intende perseguire viene dunque precisato, e questo è di per sé un altro risultato non trascurabile del vertice: “…the crucial role of multilateralism in finding shared, effective solutions”. Ricordiamo infatti che l’incontro di Roma è giunto in un momento di forti tensioni geopolitiche soprattutto tra Stati Uniti e Cina, ovvero le due più grandi economie mondiali.

I vari capitoli del Comunicato evidenziano poi la vastità delle sfide da affrontare, e nuovamente la loro inevitabile interrelazione: l’economia globale nel suo insieme; la salute (a cominciare dall’emergenza pandemica in atto); lo sviluppo sostenibile; il sostegno ai Paesi più vulnerabili; l’architettura finanziaria internazionale; la sicurezza alimentare e l’agricoltura; il grande capitolo ambientale (con la specifica menzione delle città e dell’economia circolare, dell’energia e della finanza sostenibile); la tassazione internazionale; l’eguaglianza di genere. La situazione del pianeta, insomma, sembra davvero imporre soluzioni multipolari proprio dopo il periodo in cui questo approccio è stato messo in discussione.

Leggi anche: Verso un difficile compromesso verde

Gli altri temi trattati nel G20 sono poi ancora più specifici, e tutti di per sé rilevanti in un’ottica che potremmo definire di “beni comuni”: impiego e protezione sociale; istruzione; migrazioni, trasporti e viaggi; regole finanziarie; commercio; investimenti infrastrutturali; produttività; economia digitale e ricerca; inclusione finanziaria; dati digitali (compresa la loro qualità, oltre che disponibilità); turismo; cultura; misure anti-corruzione. Come si vede, davvero un lungo elenco, che ha richiesto una ventina di pagine di testo siglato.

Certo, si potrà dire che si tratta di una “lista della spesa” fin troppo estesa, con molte affermazioni generali e pochi impegni precisi; ma si può anche guardare al bicchiere mezzo pieno per notare che il documento riflette la consapevolezza dell’interrelazione tra le molte questioni menzionate. Di fatto, la complessità di un sistema fortemente globalizzato che affronta problemi per loro natura transfrontalieri implica una visione connessa – si potrebbe dire “olistica”. In particolare, si devono creare meccanismi anche finanziari per raccordare i vari obiettivi e renderli economicamente perseguibili, ad evitare che restino delle mere affermazioni di buoni intenti.

I fattori strutturali del summit

Il vertice di Roma ha fedelmente riflesso alcuni fattori strutturali, in parte ben noti ma in parte nuovi e forse non del tutto apprezzati.

Per la prima volta da molti anni, la Cina si è trovata a un grande appuntamento internazionale in una situazione di relativa crisi. Anzi il suo presidentissimo, Xi Jinping, non si è affatto presentato in persona, con un’assenza che sarebbe subito interpretata come isolazionismo o grave imbarazzo se mai fosse stata decisa, ad esempio, da Washington: un segno di debolezza e non di forza. La Repubblica Popolare sta attraversando, potremmo dire per parafrasare lo stile comunicativo di Pechino, un forte rallentamento “con caratteristiche cinesi”: i problemi economici arrivano da tre fronti simultanei, cioè carenze energetiche (affrontate finora ricorrendo massicciamente al carbone per limitare i blackout), blocchi logistici e una bolla nel settore edilizio.

D’altronde, a margine del G20 si è riunito a Roma per la prima volta anche l’IPAC, l’Alleanza Interparlamentare sulla Cina, una specie di internazionale di deputati e senatori che provengono da 21 diversi paesi del mondo, costituita lo scorso anno nel giorno dell’anniversario dell’eccidio di Piazza Tienanmen. Ne fanno parte parlamentari americani, giapponesi, australiani, malesi, belgi, inglesi, indiani… L’obiettivo politico dell’IPAC è impedire la “normalizzazione” della Cina nei consessi internazionali, perché Pechino resti invece un osservato speciale, un soggetto che non deve essere considerato alla pari degli altri. E’ chiaro dunque che la sfida è davvero complicata: mentre si cerca di persuadere Pechino ad assumere impegni gravosi e più precisi su grandi dossier come quello ambientale ed energetico, buona parte dei membri del G20 costruiscono argini alla continua espansione dell’influenza cinese.

Leggi anche: La Cina alle prese con “il trilemma energetico”

Da parte loro, gli USA sono arrivati al G20 sull’onda della grande scommessa interna di Biden: il doppio piano di spesa e investimenti per 1 trilione di dollari sulle infrastrutture e per 1,75 trilioni su vari obiettivi che includono la transizione verde. Tutto dipende ancora dalle dinamiche parlamentari, e anzi soprattutto da quelle interne al Partito Democratico, ma il traguardo sembra vicino per un Presidente che ha promesso all’America di “Build Back Better” con un massiccio ruolo del governo federale.

Il Presidente americano ha incontrato il suo omologo francese col chiaro intento di ricucire i rapporti: si sono visti a Villa Bonaparte, residenza dell’Ambasciatore transalpino a Roma, si può dire in un segnale quasi smaccato di rispetto formale per il ruolo francese nel mondo. In termini sostanziali, si conferma l’approccio di Biden alla politica internazionale: la tattica è flessibile (e prevede perfino qualche gesto di contrizione, come l’aver ammesso un comportamento americano “clumsy” nella vicenda AUKUS) ma la strategia non cambia: evidentemente, l’accordo con l’Australia è cosa fatta. Così l’incontro bilaterale con Emmanuel Macron si è svolto in un clima amichevole, e ha consentito di discutere anche di altre questioni delicate come la difesa europea e il terrorismo in Africa occidentale.

Ci sono dunque, come sempre, le priorità nazionali; incluso l’incontro anglo-tedesco sull’Iran, quello anglo-francese sulla pesca, quello dell’Argentina con il Fondo Monetario Internazionale per il suo debito, e quelli tra UE e Stati Uniti su alcuni diritti di dogana che sono stati aboliti. Ma il punto chiave rimane l’interrelazione collettiva tra le maggiori potenze.

Un caso su tutti: Mario Draghi, poche settimane fa, si era augurato che il summit di Roma avrebbe preso l’impegno di limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C, cioè l’obbiettivo più ambizioso degli Accordi di Parigi del 2015, ma un passo ineludibile su questa strada è abbandonare per prima cosa il carbone. Il paese più inquinante al mondo, la Cina, molto dipendente dal carbone, era sembrato disponibile, in settembre, quando aveva preso l’impegno di non costruire o finanziare più centrali a carbone all’estero – un impegno, questo, sottoscritto poi al G20 da tutti i partecipanti. Ma Pechino è poi arrivata, come ricordato sopra, la crisi energetica tuttora in corso. Forse per questo Xi non è stato presente a Roma – e non c’era neanche Vladimir Putin, anche lui in videoconferenza – e nessuno dei due andrà a Glasgow. Altro brutto segnale, il presidente indiano Narendra Modi (l’India è il terzo paese al mondo per emissioni di CO2) era sì a Roma, ma non ha presentato alcuna proposta sul clima.

Intanto, il G20 ha sancito l’accordo raggiunto a inizio ottobre sul limite minimo della tassazione per le grandi imprese digitali: Joe Biden, su questo terreno, cercava un riconoscimento internazionale capace di coprire almeno in parte le perplessità suscitate nel mondo dal ritiro dall’Afghanistan e dalle sue modalità. E in effetti proprio sull’Afghanistan nelle scorse settimane erano emerse le crepe tra le grandi potenze, con il summit in videoconferenza organizzato da Washington “bucato” da Pechino e Mosca, e il successivo incontro russo-cinese a cui gli Stati Uniti si sono rifiutati di partecipare. A riprova che è proprio dalla distensione tra Stati Uniti, Cina, e in misura minore Russia, che passa la buona riuscita dei vertici internazionali.

Il passaggio del testimone a Glasgow

L’attenzione globale si è spostata ora sulla COP26 di Glasgow, dove i partecipanti ai massimi livelli governativi saranno circa 120 – e dunque raggiungere un consenso sarà ben più arduo; conterà molto la capacità di costruire coalizioni estese tra Paesi, e in questo caso la diplomazia occidentale sconta un certo ritardo nei confronti di quella cinese. A margine del vertice di Roma, Biden ha commentato: “I risultati tangibili che abbiamo ottenuto sono la prova del potere dell’America, quando si impegna a lavorare sui problemi concreti insieme ai partner e gli alleati”. Ma ricostruire le posizioni perse a livello diplomatico non solo nel quadriennio del trumpismo non sarà semplice.

In effetti, il messaggio provvisorio degli incontri di Roma è che per i Paesi più forti economicamente la transizione verde, per quanto urgente e prioritaria, non può essere l’unico obiettivo, proprio perché esiste quella lunga lista di altri obiettivi che è stata inserita nel Comunicato Finale del 31 ottobre. Per di più, numerose precondizioni e misure di accompagnamento sono necessarie per rendere realizzabile l’agenda sostenibile, a cominciare dagli ingenti investimenti sia nella messa a terra delle tecnologie esistenti, sia nello sviluppo di quelle nuove, sia infine nel sostegno alle molte filiere industriali che saranno duramente colpite.

Dalle maggiori economie dovranno comunque provenire le risorse finanziarie per compensare in certa misura quelle meno avanzate a cui si chiede di abbandonare rapidamente le pratiche più inquinanti. E il nodo centrale di questo processo è proprio la tempistica: fissare scadenze che, dal punto di vista della transizione industriale, sono ravvicinatissime come quella del 2030, rischia di erodere il consenso presso componenti significative dell’opinione pubblica. Inoltre, è evidente che senza il pieno contributo di giganti economici come Cina e India non saranno mai sufficienti neppure gli sforzi più strenui degli altri Paesi. Se alle perplessità sino-indiane si aggiungono le convinzioni per così dire scettiche sul cambiamento climatico del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, potrebbe addirittura delinearsi un fronte di Paesi emergenti che frena le richieste stringenti di quelli sviluppati: un’eventualità che va assolutamente scongiurata se non si vuole dare alla lotta al riscaldamento globale la veste dell’”ecologismo dei ricchi” contro le necessità dei poveri.

Dunque, è ora indispensabile che i rappresentanti delle venti maggiori economie discutano con tutti gli altri di come trovare compromessi accettabili. La politica internazionale impone in questo la sua dura legge: nessuna posizione massimalista avrà successo, neppure a fronte di catastrofi ambientali in atto, imminenti, future o potenziali. ![]()