America 2020, il peso della questione razziale

Nell’immaginario collettivo, quando si parla di Stati Uniti, si pensa spesso all’ottimistica visione del cosiddetto melting pot, ossia di una società in cui funziona l’incontro e la fusione di popoli e culture diverse. Tuttavia, se è vero che negli Stati Uniti tutti i cittadini hanno uguali diritti, e la società e la cultura sono un “crogiolo” di gruppi sociali, individui, religioni che nel corso dei secoli si sono stratificati, è anche vero che la cultura dominante del paese è costituita dal modello occidentale di derivazione europea, rappresentato dalla tradizionale comunità bianca Wasp (White-AngloSaxon-Protestant), anche se allargato poi ad altri gruppi etnico-culturali. In relazione a ciò, nel corso dei secoli in America si sono formate delle strutture di potere, che hanno permeato la società con vantaggi e svantaggi sociali rispetto alla classe etnica di appartenenza.

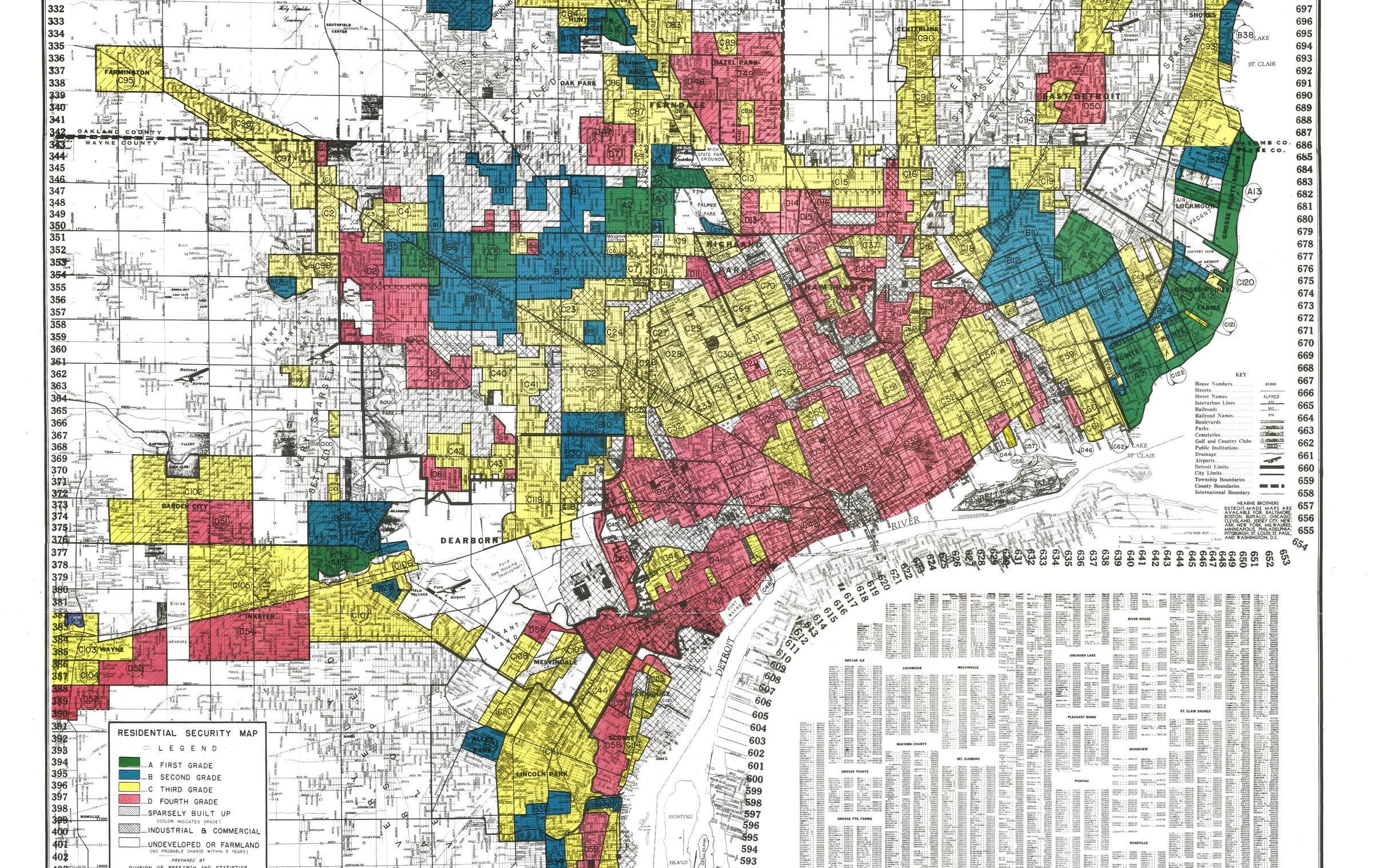

A tal riguardo, per comprendere la condizione attuale degli afroamericani negli USA, bisogna ricordare due passaggi fondamentali, che hanno marchiato indelebilmente la storia degli Stati Uniti. In primis, la Guerra di Secessione (1861-65), combattuta (almeno in parte) sull’abolizione della schiavitù, e, in secondo tempo, l’instaurarsi della segregazione razziale e dunque dell’emarginazione nei quartieri delle città, nei servizi pubblici e sociali, nell’istruzione e soprattutto nelle attività lavorative.

La segregazione razziale viene superata in punta di diritto solo con il Civil Rights Act della presidenza Johnson nel 1964, e dunque poco più di cinquant’anni fa. Si tratta di una data recente: la strada ancora da percorrere per arginare ad esempio le discriminazioni in campo lavorativo o di accesso reale al voto è lunga.

E anche se la storia ha portato finalmente alla straordinaria elezione di un presidente nero come Barack Obama nel 2008 (e per due mandati), gli afroamericani continuano a subire piccole e grandi prepotenze, violenze, discriminazioni e ingiustizie nel quotidiano.

La storia di George Floyd, senza la presenza degli smartphone, la potenza dei nuovi mezzi di comunicazione ed il lavoro dei tanti attivisti che si battono per i diritti dei neri, sarebbe stata archiviata ed insabbiata, come purtroppo molto spesso è successo in occasioni simili.

Negli ultimi anni e fino al 2016, a livello legislativo e di indirizzo politico, molto è stato fatto per la rimozione di sottaciute ma diffuse norme che ostacolavano in vari campi le persone di colore; sono state anche introdotte modifiche al codice penale, ma resta un problema ricorrente nei comportamenti delle forze di polizia.

Innanzitutto, la presenza di alcuni sindacati nei quali proliferano idee di suprematismo bianco e che continuano ad autoriprodursi nei vari corpi di polizia in tutti gli stati e città americane, indipendentemente dal colore politico di chi le governa. In secondo luogo, l’applicazione del principio della qualified immunity, secondo cui quando un poliziotto ha ragione di credere che la sua vita, quella di un suo collega o di altri passanti sia in pericolo, prima spara e poi si accerta di quale sia il pericolo, cosa che, statistiche alla mano, avviene soprattutto quando davanti c’è un cittadino afroamericano.

Su questo punto, nei giorni scorsi, l’ex Presidente Obama ha rivolto un invito ai sindaci delle principali città perché ci sia una riforma della polizia, secondo 8 punti che includono tra gli altri: “mandatory de-escalation of conflicts, a ban on shooting at moving vehicles, timely reporting of violent incidents, and prohibitions on some forms of restraint used by the police”. Ancora più dura è stata la deputata e paladina liberal Alexandra Ocasio-Cortez, che ha denunciato l’impunità sistemica della polizia e i rapporti opachi di reverenza che parte del sistema politico ha nei confronti della polizia. La giovane deputata ha anche affermato che solo con interventi radicali si possono sanare ferite come quella di Minneapolis, invitando molti sindaci a spostare i fondi destinati alla polizia in opere pubblico-sociali strategiche nei quartieri più emarginati delle città – il cosiddetto “defunding”.

Tuttavia, il problema non è certamente soltanto nella polizia. Per capire i fatti di Minneapolis e dunque la condizione degli afroamericani negli Stati Uniti, bisogna tenere presente le loro condizioni sociali ed economiche.

Gli afroamericani rappresentano il 13% della popolazione americana, ma ad esempio sono il gruppo etnico più colpito dalla pandemia in atto, in termini di vittime e contagi. Questo per due ordini di motivi. In primo luogo, perché molti afroamericani sono sprovvisti dell’assicurazione sanitaria o non hanno una copertura assicurativa adeguata che gli consenta di rivolgersi alle strutture sanitarie e quindi, quando manifestano i primi sintomi di malattia, non si recano subito in ospedale. In secondo luogo, perché sono stati i lavoratori più esposti, essendo tanti di loro impiegati in settori che sono rimasti aperti durante il lockdown, come quello della grande distribuzione o quello delle pulizie.

Ed ancora, un altro indice della discriminazione è dato dai numeri della popolazione carceraria. In America, buona parte delle carceri sono istituti privati, che generano enormi profitti (in carcere ci sono più di 2 milioni di americani, altri 4 milioni sono in regime di probation o parole). Una grossa fetta di persone che permangono nei centri di detenzione per anni sono proprio gli afroamericani, magari arrestati per piccoli reati o semplicemente perché non hanno ricevuto una difesa legale adeguata.

Il cerchio si chiude fotografando, da un lato, la condizione e l’humus in cui una parte cospicua della popolazione di colore vive, ossia nelle case e nei quartieri ghetto delle periferie dei grandi agglomerati urbani e, dall’altro lato, passando dagli stereotipi che diventano veri e propri pregiudizi nel quotidiano, come quelli che spesso portano a scartare un candidato di colore rispetto a un candidato bianco per un posto di lavoro di livello medio-alto. In altre parole, le condizioni socio-economiche svantaggiate dei cittadini afroamericani risultano spesso decisive già in partenza, in quanto incideranno negativamente sulla possibilità di accesso all’istruzione e quindi alla carriera lavorativa.

Il dibattito è da sempre difficile e assume periodicamente toni aspri, visto che all’impostazione di molti “liberal” sull’urgenza di ridurre i gap concreti si ribatte, da parte conservatrice, con i dati sulla criminalità: è un dato di fatto che la percentuale di crimini violenti in cui sono coinvolti afro-americani è molto superiore a quella di altre fasce della popolazione – il che in certa misura fornisce una spiegazione statistica della prevalenza di arresti a danno appunto di quel gruppo sociale. Come si vede, siamo di fronte a una sorta di circolo vizioso (maggiore propensione al crimine legata alle condizioni socio-economiche, maggiore rischio di contatti col forze dell’ordine, e possibile pregiudizio “razziale”), e comunque a un problema molto complesso e sfaccettato.

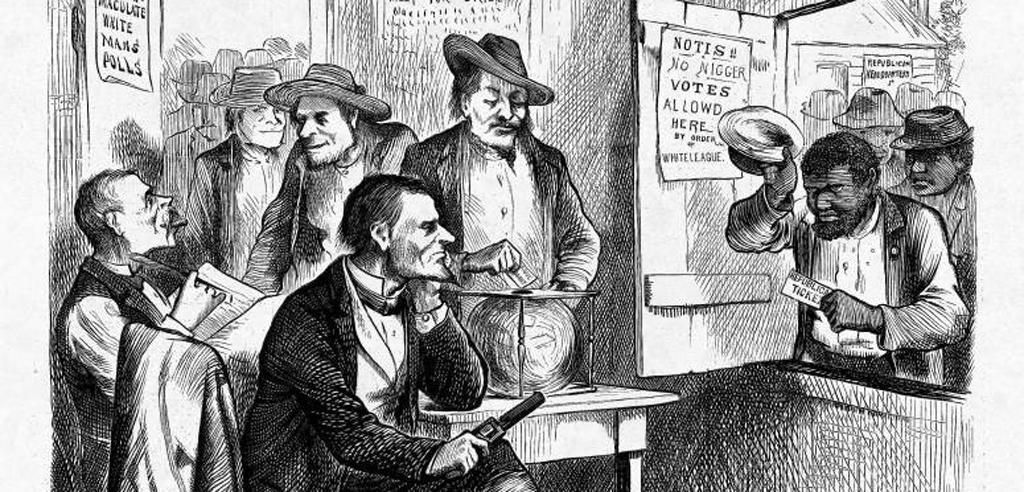

C’è però un ultimo fattore di discriminazione – non per importanza: quello che viene attuato nell’istituto principale di una democrazia, cioè l’accesso al voto. Nonostante il Voting Rights Act del 1965, e tutti i successivi provvedimenti adottati per garantire i diritti elettorali a tutte le minoranze razziali nel paese, la compressione del diritto di voto per gli afroamericani è rimasta diffusa.

Il caso più lampante è quando sentiamo da tv e giornali di lunghe file ai seggi nei quartieri dei neri: soprattutto in stati con governatori repubblicani, questo accade non perché ci sia una grande affluenza al voto, bensì perché in quei quartieri viene istituito un solo seggio per migliaia di abitanti, proprio per scoraggiare il voto. Ma tra i metodi adottati c’è anche quello di privare del diritto di voto chi ha ricevuto una condanna penale (spesso appunto si tratta di giovani afroamericani), oppure quello di complicare l’accesso alle liste elettorali, oppure ancora il “gerrymandering” che disegna i collegi di voto in modo da diminuire il peso elettorale relativo delle zone abitate da afroamericani.

In questo contesto nascono e si alimentano le manifestazioni a seguito della morte di George Floyd. E’ vero che, negli ultimi anni, casi di discriminazione o violenza avevano già scatenato grandi proteste, come ad esempio a Ferguson (un sobborgo di St. Louis in Missouri) nel 2014, da cui è nato il movimento Black Lives Matter, o ancor prima le famigerate rivolte di Los Angeles nel 1992, represse con molta durezza. Ma è altrettanto vero che è dirompente il carattere delle proteste di questi giorni: per la loro spontaneità, autorganizzazione, intensità, durata ed estensione, sono di gran lunga le più importanti proteste a tematica razziale da quelle storiche avvenute negli anni ’60 dello scorso secolo.

A buona ragione si possono definire una “primavera” per tutta la società civile americana, perché nelle proteste e nei cortei non ci sono solo persone di colore come in passato, ma tanti bianchi e tanti cittadini appartenenti a tutte le minoranze, soprattutto giovani della generazione z o millennial.

Il movimento non solo si è dato una scala temporale molto ampia per continuare le manifestazioni (fino al 28 agosto), in modo da tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sul problema in un anno elettorale cruciale come questo, ma si è organizzato anche per fare proposte strutturali. Le prime sono state quella della riqualificazione dei quartieri-ghetto, provvedimenti per favorire le registrazioni di voto degli afroamericani, e la creazione di canali per donare fondi destinati a pagare le cauzioni delle migliaia di manifestanti arrestati in questi giorni.

Proprio sul voto si giocherà una battaglia decisiva, sia per costituire più seggi (anche in modo da evitare file e assembramenti nell’anno della pandemia), sia per garantire il voto per corrispondenza. Questi due aspetti saranno fondamentali per garantire la partecipazione elettorale e favorire una maggiore affluenza degli afroamericani alle elezioni.

Infine, per completare il quadro, è opportuno tornare a riflettere che lo slogan della campagna elettorale di Trump del 2016,“Make America Great Again” era un messaggio rivolto a quell’elettorato bianco che ha mal digerito la presidenza Obama.

Il presidente che nel 2016 ha guidato una campagna a colpi di fake news e incitazioni a contestare l’establishment, potrebbe soccombere proprio a causa del caos delle proteste e dello scontro a colpi di fact cheking con i social network, come accaduto con Twitter. D’altronde, come ricordato da Obama : “remember that this country was founded on protest — it is called the American Revolution”. Ancora una volta le proteste potrebbero cambiare il corso della storia americana.