Afghanistan: quattro presidenze americane e l’arte del possibile

![]() E’ sempre vero che le scelte politiche si valutano per le loro conseguenze, non per le loro intenzioni. La decisione americana di ritirare le truppe dall’Afghanistan non fa certo eccezione, e la responsabilità primaria ricade pienamente sul presidente Biden. Per comprenderne meglio il contesto, e soprattutto le future implicazioni, si deve però ricordare cosa è accaduto prima, dal 2001 e soprattutto dal 2009 quando Barack Obama era alla Casa Bianca.

E’ sempre vero che le scelte politiche si valutano per le loro conseguenze, non per le loro intenzioni. La decisione americana di ritirare le truppe dall’Afghanistan non fa certo eccezione, e la responsabilità primaria ricade pienamente sul presidente Biden. Per comprenderne meglio il contesto, e soprattutto le future implicazioni, si deve però ricordare cosa è accaduto prima, dal 2001 e soprattutto dal 2009 quando Barack Obama era alla Casa Bianca.

Anzitutto, gli Stati Uniti hanno lanciato le operazioni militari in Afghanistan nell’autunno 2001 per punire gli organizzatori degli attentati dell’11 settembre di quell’anno e contrastare i loro sostenitori, non per salvare gli afgani dal regime talebano. La NATO ha allora attivato il famoso art. 5 del Trattato Nord Atlantico (la clausola di solidarietà nella mutua difesa a fronte di un attacco diretto contro uno dei membri) proprio per questa ragione; ed è sulla base legale di un’azione multilaterale di rappresaglia e contrasto al terrorismo che si è poi sviluppata tutta l’esperienza ventennale dei Paesi occidentali nel lontano paese centroasiatico.

E’ vero poi che la missione ha gradualmente assunto i caratteri di un’ampia operazione di contro-guerriglia e stabilizzazione di un territorio vasto e molto complicato dal punto di vista logistico, con alcuni elementi di “state building” (che vari critici hanno sistematicamente criticato come “mission creep”, cioè un allargamento indebito degli obiettivi). E’ in questo processo di ampliamento che sono entrati i fattori umanitari oltre a quelli diplomatici e di sicurezza: è chiaro che dopo aver sottratto il pieno controllo del Paese ai talebani, e dopo aver disperso al Qaeda, è parso un passo logico tentare di trasformare l’Afghanistan in un’entità politica e amministrativa meno disfunzionale.

Data tale sequenza di eventi, era inevitabile che la “exit strategy” dal Paese fosse difficile da identificare e pianificare per gli USA e per la NATO, poiché l’unico modo per garantire un minimo di stabilità, evitando il ritorno al potere di un regime ostile, fanatico e pericoloso, è far emergere un sistema politico quasi autosufficiente. E’ appunto quanto si è cercato di fare in tutti questi anni, sostenendo in vario modo le autorità centrali di Kabul.

Nel frattempo, un passaggio fortemente simbolico e anche significativo in termini pratici è arrivato nel maggio 2011 con l’uccisione di Osama bin Laden per mano delle forze speciali americane – in territorio pakistano, peraltro, a palese dimostrazione che le vicende afgane vanno collocate in un contesto regionale più complesso. La morte di bin Laden ha in qualche modo sganciato l’intera missione afgana dal suo obiettivo originario, e non a caso l’allora presidente Obama ha faticato sempre di più a giustificare il prolungarsi di una massiccia presenza americana, con i relativi costi economici e i rischi per le vite dei soldati.

Tenendo ora a mente questo percorso, si può meglio inquadrare il processo decisionale delle ultime tre amministrazioni USA.

Oltre a un’enorme quantità di lavori di analisi – soprattutto sul rapporto difficile tra strumento militare e obiettivi politici – per orientarci abbiamo a disposizione le memorie di Barack Obama (in effetti, ad oggi solo quelle relative al suo primo mandato presidenziale) e quelle di Robert Gates, che fu Segretario alla Difesa di George W. Bush e fu confermato nella prima amministrazione Obama fino al giugno 2011.

Come molte altre fonti, sia Obama che Gates (naturalmente da prospettive personali) ricostruiscono il processo decisionale degli anni 2008-2011 che ha determinato le opzioni del quadriennio successivo, e che ha poi consegnato a Donald Trump il dossier afgano. Una peculiarità di queste ricostruzioni è che Joe Biden figura come uno dei protagonisti dei dibattiti interni all’amministrazione Obama, nella sua posizione di Vicepresidente.

Il punto di partenza che fu da subito condiviso era che in caso di ritiro americano l’Afghanistan sarebbe comunque caduto, di default, in una condizione di caos, presumibilmente favorevole ai talebani. Biden ne trasse però, fin dall’inizio delle discussioni dell’entourage presidenziale, un’ulteriore implicazione: se questo è l’esito inevitabile, non sarà mai troppo presto.

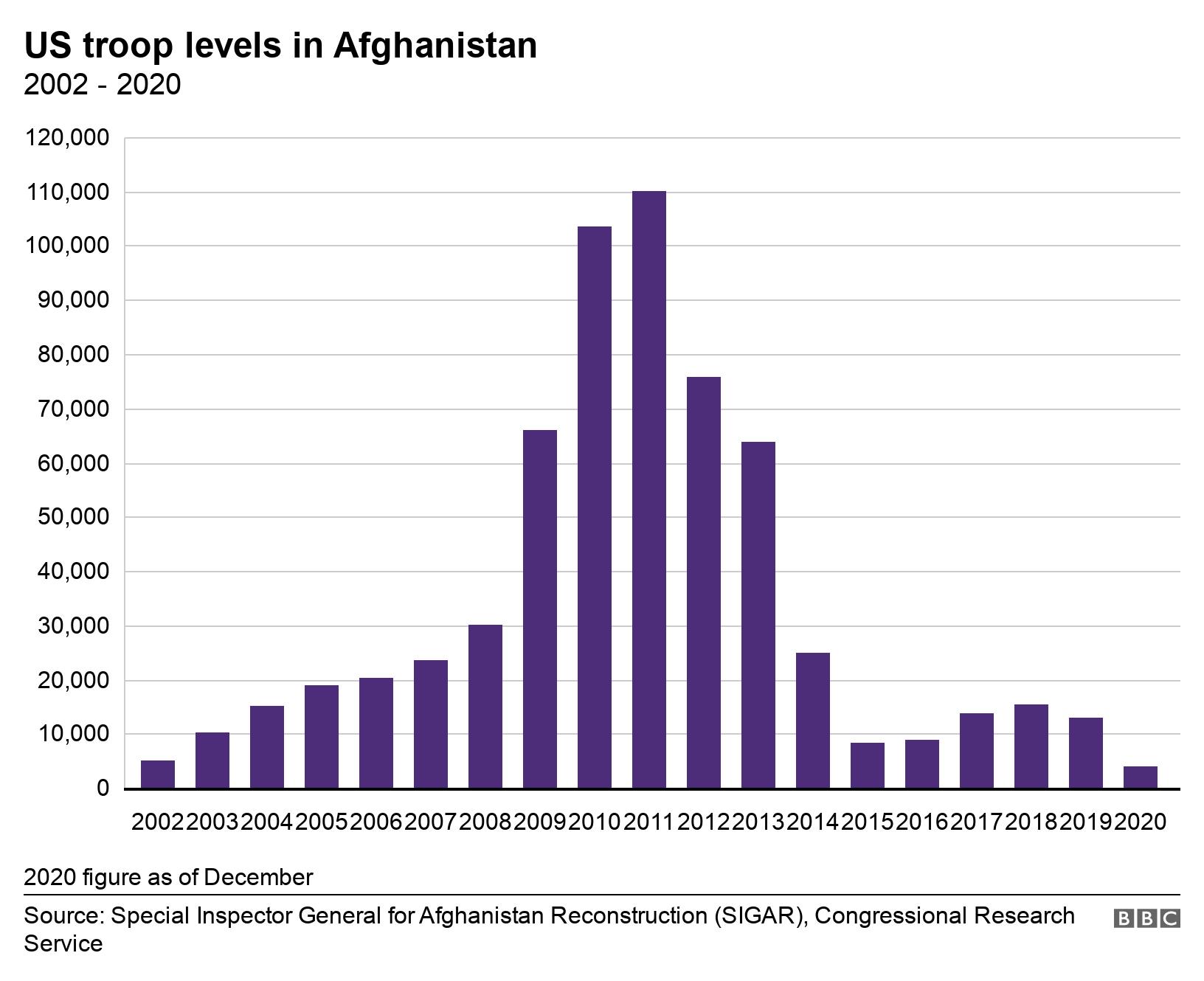

Diversa fu la valutazione di Obama, che pur condividendo le riserve nei confronti delle analisi e delle previsioni prodotte dai militari optò per un massiccio aumento delle forze americane (circa 50.000 unità in totale) e per una nuova offensiva, annunciando di fatto che sarebbe stata l’ultima. Dunque, una sorta di ultimo tentativo, con la chiara prospettiva di un ritiro graduale, ben organizzato e coordinato con le autorità di Kabul. Almeno nella migliore delle ipotesi.

Il punto centrale di questo approccio è che poggiava su una constatazione scomoda: le specifiche condizioni del ritiro possono influenzare l’evoluzione successiva del Paese. Ed è qui che si concentrano le differenze tra Obama, Trump, Biden. Il primo aveva sperato di ridurre ai minimi termini le capacità dei talebani subito prima dell’eventuale ritiro (fidandosi in parte dei suoi generali), e ipotizzato una presenza militare americana semi-permanente da concordare con le autorità afgane, sebbene i contorni di tale accordo siano sempre rimasti vaghi. Sia Trump che Biden, al contrario, hanno posto la fine della missione al centro della loro strategia, subordinando ad essa qualsiasi altra considerazione.

Quando ha ereditato una sorta di piano lasciato incompiuto dal predecessore e dalle sue esitazioni, Donald Trump ha tentato di imprimere un’accelerazione e una svolta alla vicenda afgana, con la tipica “impazienza strategica” che lo ha contraddistinto. Ha così segnalato ancor più chiaramente l’intenzione di chiudere la missione americana e avviato trattative dirette con i talebani, lasciando fuori il governo di Kabul guidato da Ashraf Ghani. L’effetto prevedibile è stato un ulteriore indebolimento della già fragile leadership di Ghani, e la netta percezione da parte dei talebani che la loro nuova chance sarebbe comunque arrivata. L’accordo concluso in Qatar nel febbraio 2020 puntava a evitare una soluzione militare prefigurando una condivisione del potere tra varie forze afgane, ma è rimasto lettera morta.

Per il resto, il quadriennio 2017-2020 è stato caratterizzato da un sostanziale disinteresse americano per l‘Afghanistan, con un’opinione pubblica largamente favorevole a lasciarsi alle spalle la lunghissima guerra, nel contesto delle frequenti critiche trumpiane alle guerre inutili e costose lanciate da Washington negli anni precedenti. Ma è stato anche caratterizzato da una posizione puramente attendista degli alleati europei che di fatto hanno dato per scontato l’imminente ritiro. Questo secondo aspetto non andrebbe dimenticato, a fronte di un atteggiamento un po’ ipocrita che sta emergendo dalla nostra parte dell’Atlantico mentre si commentano (giustamente) con orrore le possibili ripercussioni della “fuga da Kabul”. E’ il caso insomma di ricordare che quella afgana è stata comunque un’articolata missione multilaterale, con la presenza attiva di molte organizzazioni internazionali e un forte sostegno delle Nazioni Unite.

Inoltre, stante che è facile ragionare a posteriori, vale la pena osservare che oggi l’opzione di una presenza militare americana/internazionale residuale ma non simbolica sarebbe la “meno peggiore”, per esercitare una qualche influenza sul Paese – sebbene sia quasi certamente troppo tardi per realizzarla. Ed è in tale contesto che larga parte della responsabilità immediata per l’attuale situazione spetta a Donald Trump (per aver segnalato ai talebani l’intenzione americana di accettare praticamente qualsiasi esito negoziale pur di lasciare il Paese) e a Joe Biden (per aver deciso che il “ritiro completo” fosse una soluzione in sé, invece che soltanto un passaggio verso uno scenario che pone altre sfide).

In effetti, la vicenda afgana non finisce certamente con il ritiro americano: l’Afghanistan è ancora lì, con il ruolo ambiguo che ha svolto per secoli nella geopolitica asiatica, e vivono lì uomini, donne e bambini che stanno immediatamente ponendo drammatiche questioni umanitarie. E’ proprio alla luce di questa banale osservazione che Joe Biden ha commesso un grave errore politico, presentando il ritiro come se fosse un atto a sé stante invece che un tassello di una sequenza di eventi.

Se la politica è l’arte del possibile, le opzioni ideali non sono quasi mai disponibili ma si può scegliere in base all’esperienza e a previsioni probabilistiche. La gestione della vicenda afgana in queste ultime settimane è stata tragicamente sbagliata. Ma è già il momento di pensare al futuro, imparando magari qualcosa dal passato. ![]()