L’Afghanistan tra negoziati e guerriglia

I giorni che sono seguiti allo storico incontro a Doha tra il governo di Kabul e i Talebani, il 12 settembre, sono stati segnati da combattimenti e incidenti il cui bilancio è di decine di morti. Mentre il presidente Ashraf Ghani lunedì 21 settembre reiterava alle Nazioni Unite la sua richiesta di un cessate il fuoco, le statistiche del ministero degli Interni stimavano a 98 e 230 feriti le sole vittime civili in 24 province nelle ultime due settimane. Decine i militari e i poliziotti uccisi.

Chi dunque si aspettava che la montagna di Doha partorisse almeno una riduzione della violenza – se non proprio una tregua sottoscritta – si è dovuto accontentare di un topolino: la foto ricordo in cui il governo civile, nato dopo la cacciata dell’emirato agli inizi del secolo, si incontrava finalmente con una delegazione di teocratici turbanti neri calati su abiti tradizionali candidi. Persino l’abbigliamento tradisce infatti le differenze tra i due “gruppi di contatto” dei negoziatori di Doha: gli uni con giacca e cravatta all’occidentale, gli altri con una tradizionale shalwar kameez bianca portata sotto un waskat nero come il turbante.

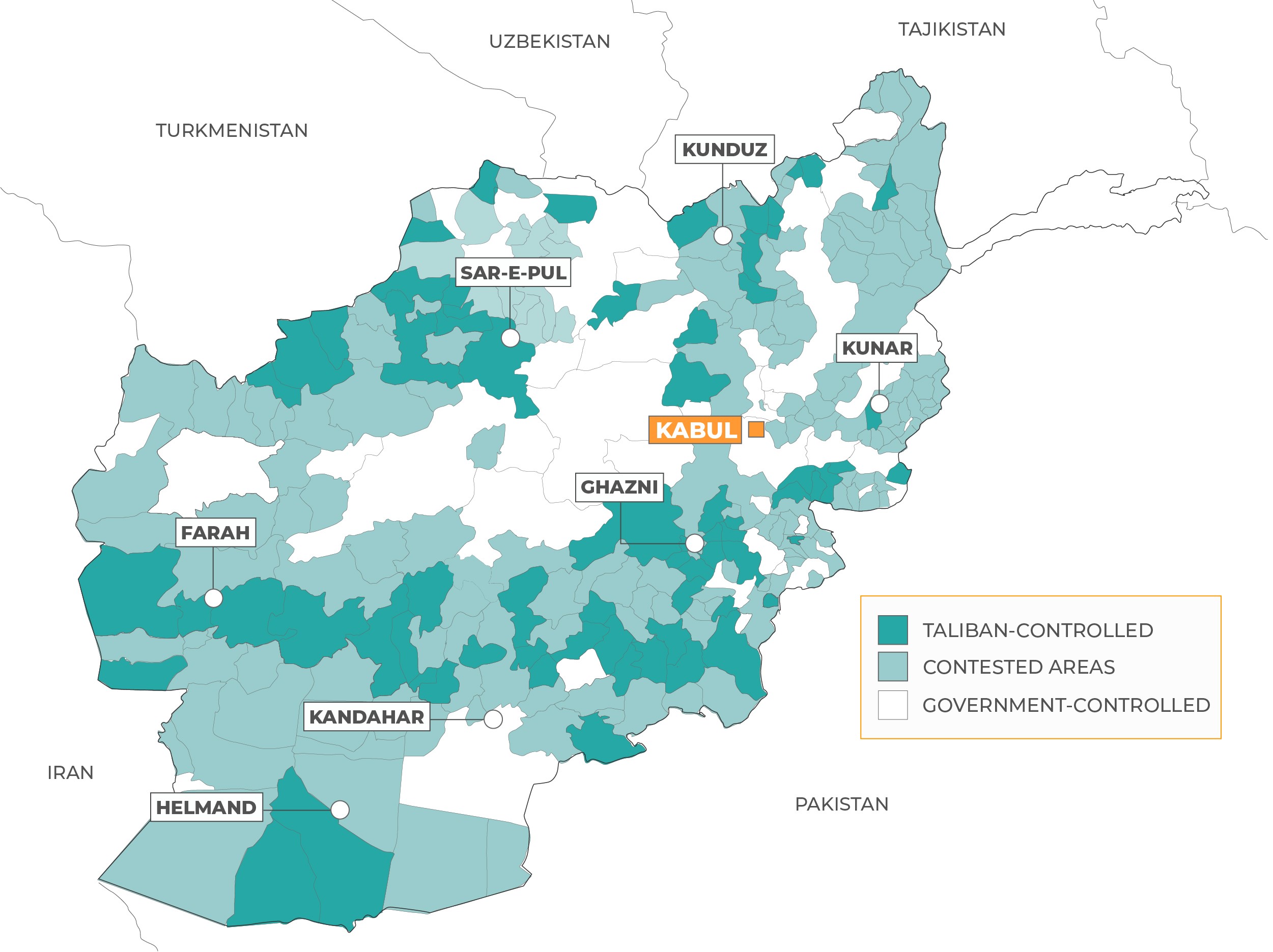

E dunque, mentre le due delegazioni cercavano faticosamente di stabilire almeno un’agenda con le priorità dei prossimi incontri tra l’Alto consiglio di pace, che ha da Kabul il mandato a trattare, e gli inviati della shura di Quetta (e teoricamente di tutta la variegata e disomogenea galassia talebana), gli scontri sono ripresi con forza: raid aerei, incursioni nei villaggi, uccisioni mirate come quella di Ghairatullah, noto anche come Mullah Sangeen, il vice comandante della “Unità rossa” talebana. Un fronte ampio: da Kapisa e Kabul (centro) alla provincia di Nangarhar (Est); da Kandahar (Sud) a Kunduz (Nord).

Poco importa chi abbia cominciato per primo (le accuse sono reciproche), ciò che conta è che la realtà sul terreno parla chiaro: la guerra continua. Con una grossa eccezione. Questa volta, controcanto al dialogo intra-afgano di Doha, ai combattimenti partecipano solo afgani e il conflitto sembra tornare nell’alveo della mera guerra civile, senza più l’aiuto di forze esterne. Ciò è vero almeno ufficialmente, visto che le forze esterne (gli Usa e la NATO) restano comunque “con gli stivali sul terreno”, se non altro a osservare: senza per ora riprendere le armi ma anche senza smettere di addestrare i militari afgani, consigliarli e – soprattutto – pagar loro gli stipendi, cosa che dovrebbe impedire che accada quanto avvenne all’indomani dell’uscita di scena dell’invasore sovietico nel 1989. Quando il Cremlino infatti decise di tagliare i fondi al governo filo URSS di Najibullah, la scelta fece dissolvere l’esercito nazionale come neve al sole aprendo le porte di Kabul ai mujahedin (e in seguito agli studenti coranici).

Oggi la storia sembra ripetersi, sebbene con delle varianti. Per il momento nessuno abbandona gli afgani al loro destino anche se, sulla base dell’accordo con gli USA, firmato il 29 febbraio sempre in Qatar, gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare l’Afghanistan entro 18 mesi e hanno iniziato a rimpatriare parte dei loro marines, consegnando a Kabul le strutture occupate o semplicemente abbandonandole.

La NATO per ora resta con la sua “Resolute Support Mission” (RSM), lanciata nel gennaio 2015 a seguito della fine dell’International Security Assistance Force (Isaf) conclusasi nel dicembre 2014. Ad agosto 2020, il dato ufficiale sulla presenta straniera era di 15.937 uomini di cui 8.000 statunitensi, seguiti da Germania (1300), Regno Unito (950), Italia (895), Georgia (860), Turchia (600), Polonia (360), solo per citare i contingenti più numerosi dei 38 membri della coalizione Nato che forma RSM (erano 50 durante Isaf e si arrivò a una presenza di oltre 130mila uomini). La missione è “non belligerante” (no-combat) pur se in questi anni ha operato anche militarmente al fianco dell’esercito afgano; adesso più che mai dovrà limitarsi ai consigli: inevitabilmente, la NATO e la coalizione seguiranno il destino della presenza americana.

Per gli americani, com’è noto, la chiusura delle ostilità in Afghanistan e il ritiro delle truppe sono il mantra che il Presidente Trump ha adottato da tempo – ben prima della sua campagna elettorale, anche se Covid, manifestazioni di piazza, guerra commerciale con la Cina e altro hanno preso il sopravvento relegando il futuro della guerra afgana in un cantuccio. Non di meno, sia l’inviato speciale Zalmay Khalilzad, sia il capo della diplomazia USA Mike Pompeo, hanno continuato ad accompagnare – con messaggi ufficiali e presenza – le varie tappe del processo negoziale, al netto di più voci dissidenti (parlamentari, militari, commentatori) sul rischio di un abbandono prematuro del Paese.

E’ chiaro ormai che il dossier afgano dovrà aspettare il nuovo presidente. Al momento Trump ha incassato la vittoria almeno parziale che voleva (l’accordo coi talebani e l’avvio del dialogo intra-afgano), ma è una vittoria debole: il negoziato pre-accordo è durato mesi o, se vogliamo, anni, da che gli americani – Trump o non Trump – hanno cambiato passo dopo il raid di Abbottabad nel 2011 che portò alla morte di Osama bin Laden, quando era già chiaro che la guerra afgana, in sé, era perduta.

Infine, Trump ha in mano un accordo in cui i Talebani l’hanno spuntata su tutta la linea senza cedere sul cessate il fuoco. Ha in mano l’avvio del negoziato intra-afgano, ma per raggiungere una tregua definitiva entro l’inizio di novembre il tempo è davvero poco se si pensa che inizialmente talebani e governo di Kabul avrebbero dovuto iniziare a parlarsi da marzo e ci sono riusciti solo a settembre. Da ultimo, il segretario di Stato Mike Pompeo ha messo le mani avanti: ha detto che Washington sta cercando di ritirare tutte le sue truppe entro la primavera del 2021, come prevede l’accordo di febbraio, ma ha anche ricordato che un ritiro completo è condizionato dalla completa cessazione delle ostilità dei gruppi terroristici Al Qaeda e Stato Islamico nel Khorasan – quel che resta del castello ideologico-militare di Al Baghdadi (il Califfo morto nell’ottobre 2019) – ancora presenti in Afghanistan.

Seppur con scarsa capacità di guadagnare terreno, la presenza di Isis resta pur sempre un fallimento, tanto che H.R. McMaster, ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump dal 2017 al 2018, ha avuto buon gioco nel definire il ritiro un grosso errore poiché – dice – la regione resta un focolaio terroristico di Al Qaeda e Isis, come ha scritto nel suo libro “Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World“, uscito in settembre. Vera o falsa che sia, questa percezione non aiuta Trump.

Terminate le elezioni americane il gioco internazionale diverrà più chiaro. Ma non dipende solo da quelle. Benché il dialogo e la guerra tra soli afgani sia la realtà di oggi, conta molto il sostegno degli alleati al governo guidato dal presidente Ashraf Ghani, sia dal punto di vista finanziario sia militare. Dopo la seconda metà di novembre, la Conferenza dei donatori di Ginevra dirà quante risorse Europa e Stati Uniti intendono ancora impegnare nel Paese, a fronte – sostiene il ministero delle Finanze di Kabul – degli impegni rispettati dall’Afghanistan sui 63 capitoli di riforma sottoscritti sempre a Ginevra nel 2018.

Il flusso di cassa, sia per l’economia nazionale sia per le forze di sicurezza (circa 300mila uomini tra esercito e polizia), diventa essenziale per il litigioso esecutivo di Kabul poiché garantisce al governo un elemento di forza da opporre alle richieste (e alle armi) dei Talebani. Quanto alla guerriglia, ha gli stessi problemi. Può correre il rischio di una “stanchezza” dei suoi donatori abituali (Pakistan, Arabia saudita, Golfo, senza contare le donazioni private o il sostegno di Iran, Russia e Cina che possono aprire o chiudere i rubinetti a seconda delle convenienze) e dunque scontare una presenza militare indebolita nelle campagne afgane, caposaldo militare della guerriglia. Guerriglia, diretta dal Mawlawi Hibatullah Akhundzada, che deve fare i conti anche con un serio rischio: che il negoziato di pace indebolisca la sua leadership (che per ora non pare in discussione) tra quanti se ne sentono traditi o che vedono nella pace una diminutio dei loro poteri di controllo su diverse aree del Paese.

E’ su queste basi (i soldi e la forza militare) che si giocherà, come già si gioca, la partita tra Talebani e governo: sulla futura forma di governo, sui diritti civili e di genere, sull’istruzione, sul voto, sul ruolo dell’islam. Mentre su tutto ciò grava l’incognita Covid-19 che ufficialmente conta pochi casi (39.170 al 25 settembre) e poche vittime (1.451) ma che resta una variabile con cui tocca fare i conti. Si vesta in giacca e cravatta o shalwar kameez.