Che il futuro sia nei dati e nella conoscenza crediamo sia ormai un principio condiviso. Ma per imparare di più e più a lungo abbiano una sola modalità, ossia estendere per quanto è possibile il periodo di maggiore apprendimento che le persone abbiano mai vissuto: l’infanzia.

Gli esseri umani hanno già un periodo più lungo di “immaturità protetta”, una lunga infanzia, rispetto a qualsiasi altra specie. Un periodo che si correla a una strategia evolutiva che migliora i processi di flessibilità, intelligenza e apprendimento. I bambini apprendono liberamente dal loro ambiente senza preoccuparsi della propria sopravvivenza, di cui si incarica chi si prende cura di loro. Gli adulti usano quello che hanno imparato da bambini per vivere, accoppiarsi e, più in generale, avere successo nel proprio ambiente.

È ora di andare oltre. In questo contesto evolutivo infatti, oltre all’apprendimento, esistono alcuni fattori di cui bisogna assolutamente tenere conto per l’impatto straordinario di lungo periodo che hanno. Il primo, il principale, è la demografia.

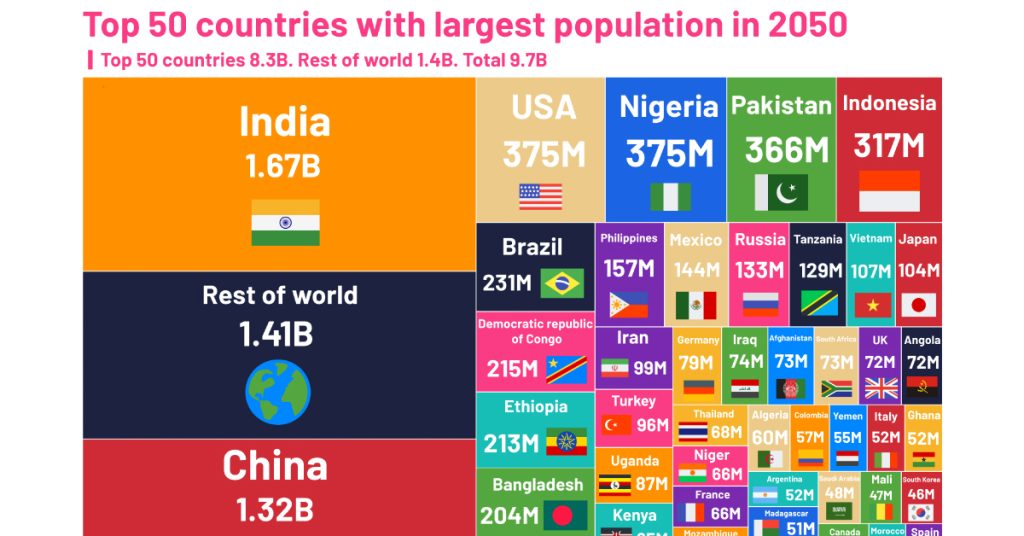

La demografia è un vettore di trasformazioni sociali e politiche che vanno ben oltre la semplice riforma dei sistemi pensionistici o di welfare, e investono i problemi di crescita economica, l’equilibrio delle masse geopolitiche, i sistemi politici e della rappresentanza democratica, gli stessi comportamenti sociali. Nessuno sa che cosa potrebbe derivarne.

Ad esempio, vale la pena di sottolineare che i nostri figli e nipoti dovranno imparare ad avere molte carriere nell’arco della vita. Il loro destino è infatti quello di vivere molto a lungo. Come stiamo comprendendo, è il risultato di un migliore tenore e stile di vita, di una maggiore istruzione e di un più facile accesso alle cure mediche.

In sintesi: l’evidente incremento dell’aspettativa di vita rende necessaria una riprogrammazione della nostra vita e della nostra società. La longevità e la mancanza di natalità sono i fenomeni più importanti della nostra era – quasi certamente, non più soltanto per i Paesi più ricchi – che comporta profondi cambiamenti dal punto di vista sociale, culturale e medico-scientifico.

Insomma, la demografia è lo scenario di tutti gli scenari: sul piano economico, prima di tutto. Gran parte del sistema sociale e pensionistico si regge su una distribuzione delle classi di età che premia la fase produttiva della vita e rende marginali le altre parti della curva, quelle che riguardano i giovani non ancora entrati nel mondo del lavoro e gli anziani. Oggi è proprio questo meccanismo di distribuzione naturale delle fasce di età che sembra non reggere più: il problema centrale è quello del global aging, dell’invecchiamento universale, che colpisce maggiormente tutto il mondo occidentale e, più in generale, quello a maggiore sviluppo economico – e che, secondo molte proiezioni, si sta allargando anche altrove.

La fisarmonica demografica: decidere il futuro

Questo non vuol dire automaticamente sovrappopolazione: i dati ci dicono che le persone, vivendo più a lungo e avendo maggiore ricchezza, tendono a fare meno figli. Potendo vivere qualche decennio in più, gli esseri umani riprogrammano le fasi della loro esistenza, mettendo al mondo meno figli e scaglionandoli nel tempo.

Ecco la prima lezione della demografia: la pianificazione della vita e della ricchezza è il più efficace contraccettivo al mondo. In passato i contadini, privi com’erano di piani pensionistici e previdenziali, cercavano di avere il maggior numero possibile di figli che, oltre a rappresentare forza lavoro, si sarebbero presi cura di loro durante la vecchiaia.

Il calcolo era presto fatto: ogni nuovo figlio rappresentava due braccia in più nei campi, maggiori guadagni per la famiglia e ulteriore sostegno per i duri anni della vecchiaia. Ma quando i contadini sono diventati ceto medio e poi magari agiato, con uno stile di vita più ricco e una pensione sicura, questa equazione si è rovesciata.

Sul piano economico, ci sono conseguenze di cui dobbiamo assolutamente tenere conto. In primis, quella della diminuzione del numero degli occupati per ogni soggetto che sta in pensione. Ne deriva la necessità di aumentare progressivamente le tasse per sostenere l’esplosione dei pensionati e le ricadute inevitabili sul debito pubblico dei Paesi interessati.

Ed è un trend che riguarda più o meno tutti i Paesi maggiormente industrializzati. Senza dimenticare che, negli stessi Stati più avanzati, crescono rapidamente l’aspettativa di vita, la durata della vita in salute e, quasi sempre (purtroppo?), l’età di pensionamento. Ma l’aumento dell’età media diventa drammatico se si coniuga, come in Italia e in Giappone, con il crollo delle nascite e con la diminuzione della popolazione.

Dall’inverno demografico all’inferno previdenziale

È un passaggio epocale che ci porta dall’inverno demografico all’inferno previdenziale. La causa è chiara: in un sistema a ripartizione come il nostro (gli occupati pagano la pensione ai non occupati), scende troppo rapidamente il rapporto tra soggetti in età lavorativa e soggetti che dipendono dalle persone che lavorano (bambini, adolescenti, pensionati, non occupati).

Siamo in un vicolo cieco? Probabilmente sarà ancora la soluzione “glocale” a essere vincente: non una soluzione complessiva (globale) ma un aggiustamento regionale e settoriale. Perché l’unico potenziale ma non definitivo rimedio a tale situazione sarà quella di aumentare le quote di immigrati in età lavorativa. D’altra parte, rispetto agli ultimi due secoli caratterizzati da alti tassi di natalità e di mortalità e bassissima quota contribuzione, è cambiato profondamente il processo di transizione demografica.

In passato, è stata la scarsità di viveri a mantenere basso il numero di esseri umani; era la classica “trappola malthusiana”. A partire dalla fine del ’700, tuttavia, abbiamo assistito a uno sviluppo incredibile della popolazione mondiale, che ha coinciso con la diffusione della medicina moderna e della Rivoluzione industriale, grazie alla quale abbiamo potuto disporre di cibo e risorse quasi per ogni persona nei Paesi industrializzati. Il tutto supportato dall’avvento delle vaccinazioni e della diffusione dell’acqua potabile (non solo per bere ma soprattutto per lavarsi le mani) e dalla conseguente diminuzione della mortalità infantile.

Adesso, però, la situazione è completamente diversa: solo pochi Paesi hanno ancora tassi di crescita della popolazione superiori al 2% annuo. La domanda è allora una sola: chi pagherà le pensioni e il servizio sanitario per gli anziani nei Paesi industrializzati che invecchiano velocemente?

Leggi anche: La spietata prospettiva demografica sulle società contemporanee

Intanto, dobbiamo essere realistici: il denaro ha la sua importanza per lo sviluppo e, forse, anche per la felicità. Non perché sia il suo principale elemento costituente ma perché, a livelli di reddito molto bassi, è innegabile che ogni euro o dollaro in più comporta vantaggi in termini di alimentazione, servizi medico-sanitari, istruzione.

Ed è chiaro che una maggiore uguaglianza dei redditi globale, così come una maggiore equità nella distribuzione, anche se non portasse la felicità, sarebbe comunque un bene di per sé. Per tale ragione, un obiettivo importante dei Governi dovrebbe essere l’attuazione di politiche in grado di promuovere la crescita economica. Ma la crescita è soltanto uno degli elementi da mettere in agenda per uno sviluppo ampio e diversificato.

Leggere la storia per capire gli impatti della demografia

D’altra parte, l’ignoto e il futuro fanno spesso paura. Chiediamoci questo: quante persone oggi vorrebbero tornare indietro alle vite brevi, brutali, piene di malattie, debilitate dalla povertà e dalle guerre e continuamente esposte ai disastri con cui doveva confrontarsi, appena due secoli fa, il 99% della razza umana? Due secoli fa la speranza di vita per le donne in Svezia (il Paese che deteneva il record) era di circa 35 anni: la massima speranza di vita di oggi è di quasi 87 anni per le donne giapponesi. La speranza di vita per i maschi era di circa 33 anni, contro i 79 di oggi per i Paesi più avanzati. Ci voleva mezza giornata per preparare il pasto della sera e la maggior parte delle attività era connotata da logiche di lavoro duro. Non esistevano reti sociali di sicurezza.

Dati significativi, ma che non ci devono far trascurare una realtà odierna: una parte non residuale della popolazione mondiale vive ancora in condizioni disagiate, per definirle eufemisticamente. In ogni caso, la risposta delle cifre non ammette repliche. L’andamento di quasi tutti gli indici di prosperità sociale è aumentato a livello globale di oltre il 20% negli ultimi vent’anni. Senza dimenticare il progresso della medicina moderna, che ha migliorato la qualità della nostra vita e ci ha resi più longevi.

E questa non è soltanto la storia dei successi nei Paesi industrialmente avanzati. I miglioramenti della qualità della vita e della salute pubblica nei Paesi in via di sviluppo sono ancora più radicali. Sebbene negli ultimi cinquant’anni la popolazione del pianeta sia raddoppiata, nello stesso periodo la percentuale di quanti vivono in condizioni di povertà si è dimezzata. I tassi di mortalità infantile e di aspettativa di vita nell’America del Sud sono migliorati di oltre il 40% dai primi anni ’90. E in nessun altro Paese il tenore di vita medio è aumentato più velocemente di quanto sia successo in Cina negli ultimi 25 anni.

Come si possono allora conciliare l’evidente stagnazione dei redditi nei Paesi più poveri del mondo con i dati che suggeriscono impressionanti progressi nella qualità della vita negli stessi Stati? E come spiegare il legame debole tra l’incremento del PIL e i tassi di miglioramento della qualità della vita?

Accesso a salute e istruzione, prima ancora del reddito

La risposta a tutte queste domande è molto più semplice di quello che si può pensare. La verità è che il più grande successo dello sviluppo non è stato rendere più ricche le persone, ma rendere meno costose e più ampiamente disponibili le cose che davvero contano: la salute e l’istruzione.

Dobbiamo imparare bene la lezione. Alla base del progresso della qualità della vita anche in condizioni di crisi, ci sono due fattori evolutivi. Per prima cosa, gli individui possono oggi accedere a innovazioni che mettono a disposizione beni e servizi migliori a un costo inferiore: più calorie e migliori medicine per singola unità monetaria. Il secondo fattore in grado di spiegare i miglioramenti è la crescente domanda di queste tecnologie e dei servizi a esse correlati.

In tutto il mondo, le persone sono ormai utenti ben più informati di quanto fossero in passato. Chiedono sapone per lavarsi le mani, scuole per educare i bambini e Governi che rispettino i loro diritti. Senza dimenticare un elemento importante della fase attuale: anche il più inefficiente dei Paesi offre servizi di qualità e quantità assai superiori a qualunque nazione del pianeta esistente nel XIX secolo.

È una valutazione che prescinde dal compiacimento. Possiamo fare molto meglio. Allo stesso tempo, però, concentrarsi sul reddito non permette di riflettere abbastanza sul fatto che le forze che hanno operato significativi miglioramenti nella qualità della loro vita sono state il cambiamento tecnologico, la conoscenza e la consapevolezza. Non il reddito.

Ecco perché, di fronte a squilibri demografici che aumentano, la stessa immigrazione diventa una leva importante ma sempre più debole: un territorio che non offra adeguate condizioni di valorizzazione e di sostegno progettuale agli autoctoni difficilmente diventa attrattivo per giovani dinamici e qualificati dall’estero.

Ma c’è di più: cambiando l’orizzonte temporale, il prodotto non cambia. Perché, anche se stiamo vivendo un periodo complesso come il post-pandemia o la guerra in Ucraina, la cosa da non dimenticare è riflettere in termini di tempo assoluto. Pensate a chi ha vissuto durante la Seconda guerra mondiale o è nato nell’Africa subsahariana fino a pochissimi anni fa. E guardate i dati di mortalità assoluta o infantile. Non ci sono paragoni.

Italia e demografia

Se poi andiamo ad affrontare questi temi con riguardo al nostro Paese, ci rendiamo conto che l’Italia si confronta con orizzonti molto complessi nel prossimo futuro.

Come abbiamo visto, i dati ci dicono che le persone, vivendo più a lungo ed avendo maggiore ricchezza, tendono a fare meno figli. L’Italia è entrata in crisi demografica negli ultimi 25 anni del secolo scorso, quando il numero medio di figli per donna è crollato da oltre 2 figli a meno di 1,5, andando poi a posizionarsi su livelli tra i più bassi al mondo: l’indice di natalità è sceso a 1,32 figli (compresi gli immigrati) per famiglia, ben al di sotto del livello di sostituzione che è pari a 2,1/2,2.

Siamo, dunque, nel vicolo cieco dell’inverno demografico? Le alternative sono pochissime. La più importante è fare figli, incentivando massicciamente la maternità. Una missione difficile nel breve periodo in un Paese ricco come l’Italia.

Anche perché, in un mercato del lavoro come quello italiano, l’occupazione femminile è alternativa alla vocazione alla maternità. La domanda “opportunistica” di chi assume è chiara: perché dovrei assumere una donna che potrebbe fare un figlio se poi devo pagare almeno 1/3 dei costi della sua eventuale maternità, come succede in questo momento?

In ogni caso, per eliminare i ragionamenti opportunistici e incentivare lavoro femminile e nascite, la prima cosa da fare, il manifesto di qualsiasi futuro orizzonte, sarebbe mettere la maternità totalmente a carico della fiscalità generale. Si potrebbero sfruttare i finanziamenti prestabiliti di un fondo apposito da parte di tutti i datori di lavoro (ad esempio, lo 0,30% per la formazione dei fondi interprofessionali).

Il Centro Studi di Confassociazioni stima che potrebbe essere necessari tra 8 e 10 miliardi di euro all’anno. Una cifra non diversa, nel quantum complessivo, da quella degli 80 euro mensili o della fase più ampia del reddito di cittadinanza, se non per un moltiplicatore importante perché, se l’occupazione femminile in Italia fosse al 60% rispetto al quasi 50% odierno avremmo, come dice Bankitalia, un punto in più di PIL all’anno.

Forse non nel brevissimo ma nel breve/medio periodo sarebbe un investimento strategico con conseguenze in termini occupazionali, demografici e previdenziali utili alla ricchezza del Paese e, nel lungo periodo, a salvare dalla povertà le future generazioni di pensionati. Un orizzonte da statisti con una visione di lungo periodo.

I problemi comunque non finirebbero, perché il nostro sistema pensionistico si regge su una distribuzione delle classi di età che premia la fase produttiva della vita e rende marginali le altre parti della curva. Un equilibrio intergenerazionale che non sembra reggere più.

A meno che il Paese non voglia fare una scelta diversa. Quella di trasformarsi nella Florida degli anni 60’ del XX secolo in Europa. Ovvero essere la culla piacevole di una serie di famiglie a figlio unico mediamente benestanti che andranno ad esaurirsi come le famiglie aristocratiche dei secoli scorsi. La decrescita felice…c’è da chiedersi quanto realmente felice.