Le lezioni “politiche” del piano Marshall

Da settimane analisti, commentatori e politici evocano una sorta di Piano Marshall per contrastare le conseguenze economiche della pandemia. È un richiamo opportuno. Ma i riferimenti storici sono importanti, per il pensiero e l’azione, solo se mostrano di capire condizionamenti e limiti e se stanche ripetizioni non li trasformano in vuoti simulacri.

Lo European Recovery Program (ERP), noto come Piano Marshall, fu annunciato il 5 giugno 1947 dal generale George C. Marshall, segretario di Stato nell’amministrazione Truman. Si trattava di un piano economico per la ricostruzione dell’Europa distrutta dalla guerra. Diversamente da quanto era avvenuto a Versailles circa trent’anni prima, questa volta si decise di ricostruire la Germania e l’Europa, e non di affamarla. Il piano era, per Marshall, un baluardo “contro la fame, la povertà, la disperazione e il caos”. Ebbe i suoi oppositori al Congresso, specie tra chi sarebbe volentieri tornato all’antico isolazionismo come avvenuto dopo la Prima guerra mondiale. E fu anche per superare queste difficoltà che fu scelto il nome di Marshall, che era uno degli eroi della guerra: “Riuscite voi a immaginare – disse il presidente – quali possibilità ha il piano di essere approvato, in un anno di elezioni, se venisse chiamato Truman e non Marshall?’”.

Il piano fu approvato il 3 aprile 1948. Era pari a circa 13 miliardi di dollari (circa 150 miliardi di dollari di oggi) e la durata fu fissata in quattro anni. Era costituito da “grants” (donazioni) e “loans” (prestiti, ma a basso tasso di interesse). Si trattò, come scrivono come Barry Eichengreen e Brad de Long, del “programma di aggiustamento strutturale di maggior successo della Storia”. Il piano “costrinse” gli europei a collaborare, perché i sedici paesi che ne furono beneficiari si ritrovarono insieme nell’OECE-Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (l’attuale OCSE, il cui segretario generale Angel Gurrìa invoca oggi, non a caso, “qualcosa che abbia l’ambizione di un Piano Marshall e la visione del New Deal”). Fu il primo passo verso l’integrazione ed è emblematico che venga richiamato oggi, di fronte al rischio di disintegrazione del progetto europeo.

E tuttavia il piano era reso possibile da precondizioni che oggi sono assenti.

La prima: la leadership indiscussa degli Stati Uniti. Oggi, di fronte al relativo declino della potenza americana, ci rendiamo meglio conto di quanto il progetto europeo sia stato dipendente dal sostegno degli Stati Uniti (incluso l’ombrello della NATO). Chi dunque dovrebbe oggi farsi carico del piano, almeno in via prioritaria? La Germania forse?

La seconda: tre anni prima dell’annuncio del piano, nel 1944, era state gettate le basi, a Bretton Woods, per la cooperazione economica e monetaria internazionale. Ma noi siamo immersi in una tregua commerciale e valutaria; e il richiamo a una “nuova Bretton Woods”, per quanto opportuno, non tiene conto dello stato delle relazioni internazionali, che è pessimo.

La terza: il piano Marshall e Bretton Woods avevano alle spalle i quindici anni di “semina” intellettuale del New Deal di Roosevelt e del pensiero di Keynes. Oggi noi possiamo solo auspicare – come ha fatto anche Mario Draghi recentemente – un cambio di mentalità (mindset).

Certo, l’Europa avrebbe bisogno di un Piano Marshall. E il suo obiettivo dovrebbe essere il rafforzamento dei beni pubblici europei, a cominciare dalla sanità per proseguire con l’ambiente, l’istruzione, la mobilità, quasi tutti oggetto di disinvestimento negli ultimi decenni.

Per troppi anni abbiamo fatto finta che la crescita fosse indipendente dalla formazione di un adeguato e parallelo stock di beni pubblici. Si tratterebbe di un grande progetto degli europei per gli europei. Come finanziarlo? Con l’emissione di quegli Eurobond che qualcuno inizia a chiamare, memore proprio di Marshall, European Recovery Bond. E qui, più che della “lettera” del piano, abbiamo bisogno del suo “spirito”.

Anzitutto, perché preoccupazione di fondo degli Stati Uniti alla fine della guerra era il rischio paventato di una lunga depressione postbellica. Già prima della guerra vi era stato chi aveva parlato della possibilità di una “stagnazione secolare”. Aiutare l’Europa significava dunque aiutare anzitutto se stessi. E non dovrebbe essere impossibile far capire ai nostri partner europei di oggi che abbiamo bisogno di un “interesse illuminato” (enlightened self-interest) di questo tipo. Non rischiamo noi, dopo quella che Draghi ha definito una deep recession, una lunga e difficile depressione post-pandemia? Dove esporterà l’Europa, un’area che ha un attivo strutturale di bilancia estera, nel mondo di domani (più regionalizzato, se non più chiuso, e comunque in parte deglobalizzato), se il mercato interno crolla? Occorre rilanciare la domanda interna e il mercato interno.

Altra preoccupazione prioritaria degli Stati Uniti, nel varare il piano, era per l’ordine internazionale. Occorreva costruire un argine, attraverso la diffusione della prosperità, alla diffusione del comunismo. Il nemico esterno rendeva più ragionevoli e solidali.

Oggi il sistema internazionale è diverso ed è molto più frammentato. Gli effetti economici della pandemia non rischiano di frammentarlo ulteriormente? Noi pensiamo di sì. E nel nuovo contesto, in cui riemergeranno i tratti più crudi e opportunistici delle relazioni internazionali, può l’Europa essere “vaso di coccio” tra Cina e Stati Uniti, i due grandi attori della nuova guerra fredda (che è e sarà, come del resto la prima, anche industriale e tecnologica)? Se l’Europa vuole avere un ruolo geopolitico, deve attrezzarsi subito per una rinascita industriale e tecnologica, altrimenti questo resterà un proposito vuoto.

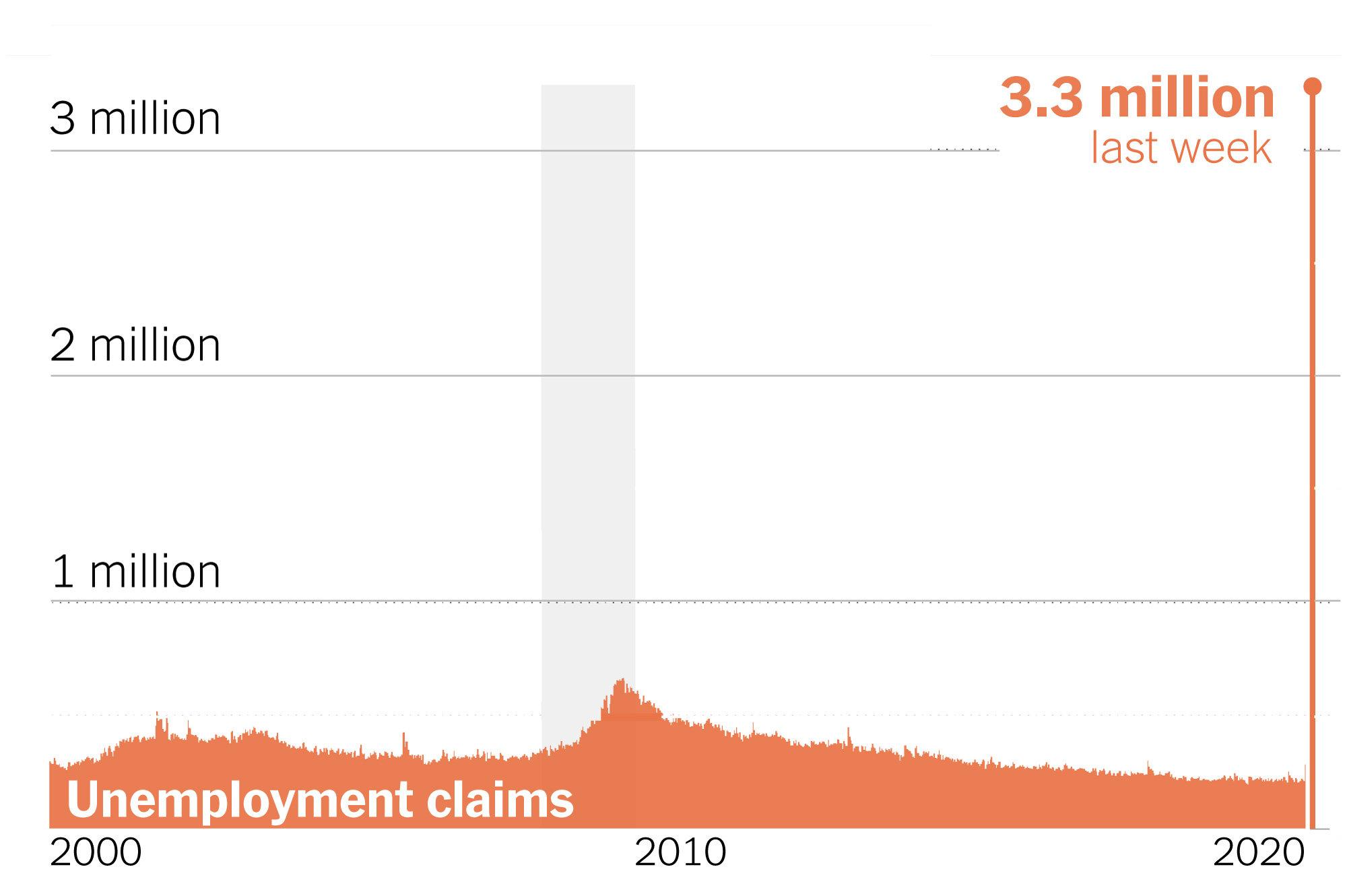

Infine, vi era anche un’altra preoccupazione, alla quale dovremmo forse mostrarci più sensibili oggi. Annunciando il suo piano, Marshall aveva anche fatto un cenno, nel suo discorso, alla necessità di far emergere o mantenere in vita condizioni politiche e sociali nelle quali le istituzioni democratiche potessero continuare ad esistere. La pandemia può oggi portare a un’esplosione della disoccupazione. Con conseguenze sociali, e quindi anche politiche, che potranno mettere a dura prova le istituzioni democratiche.

I segnali, in questo senso, non mancano. Quando scoppiò la grande recessione, nel 2007-2008, si disse, per giustificare le politiche decise allora, che tra i governanti e i banchieri centrali non esisteva più, come era stato tra quelli degli anni Quaranta, la memoria personale della disoccupazione di massa degli anni Trenta, mentre esisteva quella dell’elevata inflazione degli anni Settanta e Ottanta. Ma noi oggi abbiamo memoria almeno della recente grande recessione e degli inaccettabili livelli di disoccupazione raggiunti allora. Chi è al sicuro dalle inversioni autoritarie o dall’ascesa delle democrazie illiberali?

Questa è la lezione, in un senso più ampio rispetto agli strumenti specifici adottati allora, del Piano Marshall. Gli strumenti possono essere diversi. Devono però accompagnarsi a una riflessione politica. Qui noi paghiamo lo scotto di un altro disinvestimento, quello nella cultura, che incide sulla qualità delle classi dirigenti, e in particolare della cultura politica e storica (soprattutto negli studi economici), che ci impedisce oggi di impostare ragionamenti prospettici. Ma più di tutto ci inibisce la mancanza di lungimiranza. Siamo di fronte al rischio di una frammentazione in cui ognuno farà da sé, ma sarà più debole. È un film in parte già visto e sappiamo come andò a finire. Solo poi venne Marshall.