L’Asia e le molteplici ricadute del virus

Il virus economico – emanazione del vero coronavirus – ha varcato in un lampo i confini della Cina. E si sta diffondendo in tutta l’Asia orientale, Giappone in testa, inducendo i vari governi a una serie di misure praticamente obbligate, miranti a mitigare gli effetti negativi sulla crescita: incentivi statali agli investimenti, agevolazioni fiscali, stimoli a piccole e medie imprese, malgrado tutto ciò pesi sul debito pubblico.

Il virus politico sembra meno virulento, ma rischia di avere conseguenze anche di natura geostrategica in conseguenza di input provenienti dagli Stati Uniti, dove ha preso forma un partito dei “falchi” intenzionato a sfruttare l’epidemia per dare nuova linfa all’obiettivo di bloccare l’avanzata dell’influenza cinese in Asia e altrove. Il risultato è che salute pubblica, economia e politica determinano una crisi realmente globale in cui le priorità si accavallano, specialmente a causa della impossibilità di prevedere quanto durerà l’attuale fase di allarme.

La Cina, dopo la prima fase caratterizzata da omissioni e sbandamento, ha scelto una linea chiara. Quella di accettare tutti i costi, sociali ed economici, della fermezza, evidentemente ritenuta gestibile a livello politico. Il presupposto da cui muove il presidente Xi Jinping è che il Paese è sufficientemente forte da sopportare un grosso trauma – ovvero un blocco (o forte rallentamento) immediato della crescita – ma non può permettersi di vedere frantumarsi, perdurando l’incertezza, la tela di interconnessioni che, sia in Asia sia in altri continenti, ha creato nell’ultimo decennio. Situazione dunque diversa dai tempi della SARS, l’epidemia gemella di quella attuale, scoppiata nel 2002 quando la Cina aveva appena cominciato a spiccare il volo e che non provocò danni irreversibili.

Pechino è ormai riuscita a conquistarsi il ruolo di imprescindibile interlocutore economico ed anche – per conseguenza – politico di tutti i Paesi dell’area Indo-Pacifico. Ma deve evitare di insinuare nei suoi partner il dubbio che l’interdipendenza alla lunga non paghi o quanto meno implichi pericoli non inferiori alle ricette proposte dall’Amministrazione Trump.

Sia il Giappone, sia la Corea del Sud, sia i Paesi del blocco ASEAN subiscono ora i contraccolpi di questa interdipendenza. Ognuno poi ha la propria sensibilità.

Il Giappone vive un momento particolarmente complicato, tanto che lo stesso futuro politico del primo ministro Abe Shinzo, fino a ieri luminoso data la mancanza di credibili competitori, sembra offuscarsi. Il 2020 infatti doveva essere l’anno splendido delle Olimpiadi, chiamate a contrassegnare una svolta storica come già avevano fatto quelle del 1964, simbolo della rinascita dopo il disastro della guerra. Questa nuova edizione dei Giochi avrebbe dovuto dare l’immagine di un Paese svincolato dall’eredità del passato, ormai pronto a svolgere un ruolo attivo, una leadership addirittura, nel contesto internazionale. E Abe naturalmente ne sarebbe stato il profeta.

Più prosaicamente le Olimpiadi avevano il compito di portare a compimento il piano mirante a potenziare al massimo il turismo proveniente dall’estero fino a farne una delle voci-base del PIL. Questo piano, inserito nelle riforme di struttura fondate sulla deregulation, aveva avuto negli ultimi anni un enorme successo, poiché dai 13,4 milioni di visitatori stranieri del 2014 si era arrivati ai 32 milioni del 2019 e ai 40 milioni preventivati per quest’anno.

Il piano aveva però un difetto di fondo. Era l’unico punto funzionante e vincente della cosiddetta Abenomics, la strategia di sviluppo che accompagna ormai da sette anni la permanenza di Abe alla guida del governo. Risultato: non solo fallire ma anche semplicemente non conseguire tali performance da fare dimenticare tutto il resto potrebbe risultare disastroso per il premier. E non è detto che basterebbe a salvarne la poltrona la considerazione che il coronavirus, con il conseguente crollo del turismo in generale e della presenza di turisti cinesi in particolare i quali da soli costituiscono il 30% delle presenze totali, non è colpa del governo. Gli ipercritici potrebbero fare notare, ad esempio, che anche il turismo dalla Corea del Sud è crollato (in dicembre -63% rispetto allo stesso mese del 2018) proprio per le scelte politiche di Abe, ovvero la querelle senza fine tra Tokyo e Seul sulle malefatte giapponesi in Corea tra il 1910 e il 1945.

Per questo è ovvio che a Tokyo non si prenda neppure lontanamente in considerazione l’idea di un rinvio – e tanto meno di uno spostamento – delle Olimpiadi, fissate a cavallo tra luglio e agosto. Anzi almeno fino ad oggi ci si è comportati come se nulla stesse accadendo o almeno che fosse scontato che ogni pericolo di contagio finirà nel giro al massimo di un paio di mesi. Così, incuranti del ben diverso messaggio fornito dalla cancellazione della maratona di Tokyo del 1° marzo, quanto meno nella versione di happening con decine di migliaia di partecipanti, e del tradizionale saluto dell’imperatore alla folla in occasione del suo genetliaco (23 febbraio), si è proceduto a Tokyo a presentare in pompa magna il motto ufficiale delle Olimpiadi – “uniti dalle emozioni” – attraverso un video che ha per protagonista la tennista Osaka Naomi.

Impossibile oggi sapere cosa sarà delle Olimpiadi che si dovrebbero aprire il 24 luglio. Certo al momento per Abe la situazione non potrebbe essere più critica e c’è già chi vede contraccolpi politici. Per esempio, mancandogli l’indispensabile smalto per superare le resistenze popolari, potrebbe dovere rinunciare a svincolarsi da quel “pacifismo assoluto” cui la Costituzione imposta dagli americani aveva incatenato il Paese e che invece tarpa le ali alla rinascita nazional/patriottica auspicata dalla destra.

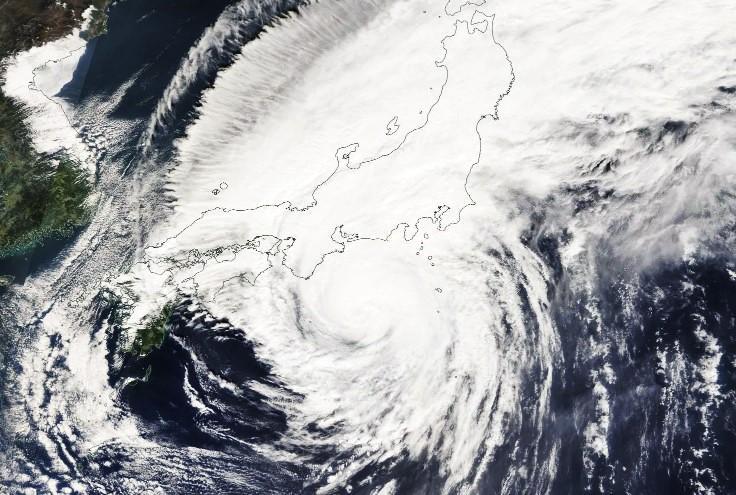

Il quadro economico infatti è nero, almeno per gli standard asiatici. Abe non è riuscito a fare uscire il Giappone dalla stagnazione e non ha potuto rimandare ulteriormente l’aumento dell’IVA dall’8 al 10% ai primi di ottobre. Il risultato è stato che i consumi interni, già bassi, sono precipitati. Poi è sopraggiunto, in ottobre, il più devastante tifone degli ultimi anni a peggiorare la situazione. La contrazione calcolata su base annua, come hanno ufficialmente rivelato i dati diffusi il 17 febbraio, è stata di oltre il 6%, peggiore anche del trimestre successivo al Grande terremoto del Tohoku del 2011 e migliore solo rispetto al secondo trimestre del 2014 quando, sempre a causa di un aumento dell’IVA, fu del 7,4%.

Era atteso il rimbalzo col 2020, l’anno dell’ottimismo; il virus ha distrutto tali aspettative. Turismo a picco – è bastato vedere l’appuntamento clou di febbraio, il festival del ghiaccio di Sapporo, con 2 milioni di presenze, 700mila in meno dell’anno passato – e perdite, solo in un mese, di almeno un miliardo di dollari. Si sono registrate difficoltà anche per molte industrie, specialmente automobilistiche, che hanno dovuto chiudere i loro impianti per alcuni giorni a causa del mancato arrivo della componentistica dalla Cina. In sostanza si prospettano anche per il primo trimestre numeri negativi. Ciò significherebbe l’ingresso del Giappone in recessione tecnica.

In Corea del Sud, intanto, la scadenza politica su cui pesa il coronavirus è rappresentata dalle elezioni generali previste per il 15 aprile. Si dava per scontato che le vincessero il presidente Moon Jae-in e il suo Partito democratico, ma ora si prospetta un’emergenza che potrebbe ridare fiato all’opposizione. “La situazione è più seria di quanto pensassimo”, ha dichiarato nei giorni scorsi Moon, il quale ha annunciato che la catena degli approvvigionamenti e le attività produttive connesse alla Cina sono distrutte.

In questi giorni dovrebbero riprendere il lavoro gli impianti in territorio cinese della Hyundai e della Kia ma la loro chiusura per via del coronavirus ha prodotto conseguenze rappresentate da una diminuita produzione in Corea. Insomma come in Giappone anche a Seul piove sul bagnato. Dopo un lungo periodo di difficoltà a causa della guerra commerciale USA-Cina, con l’export in calo (-6%in gennaio), era atteso il rimbalzo che ora non ci sarà. Anzi viene meno l’apporto del turismo cinese (5,5 milioni nel 2019) con entrate per 11,5 miliardi di dollari.

Sta ancora peggio la Thailandia, che è fortemente dipendente dal turismo (20% del PIL). Nel 2019 i turisti cinesi sono stati 11 milioni (27% del totale). Hanno contribuito da soli per il 3% al PIL e ora un crollo è scontato. Pur rimanendo legata militarmente agli Stati Uniti, dopo il colpo di stato del 2014, la Thailandia si è legata economicamente alla Cina. Alternative non sono all’orizzonte come per la maggior parte dei Paesi del blocco ASEAN, tra cui brilla la fedeltà a Pechino della Cambogia. Il coronavirus a Phnom Penh è stato visto non già come un problema ma come un’occasione per rinsaldare i rapporti con la Cina, protettore politico prima ancora che garante dello sviluppo. Il premier Hun Sen ha tenuto a recarsi a Pechino nel bel mezzo della crisi sanitaria e pare abbia chiesto – ottenendo un gentile diniego – di visitare anche Wuhan. Porta aperta anche a tutti i cinesi, turisti e non.

In un contesto diverso si colloca l’India, non fosse altro perché è meno dipendente dalla Cina. I turisti cinesi sono il 2,7% e l’export verso la Repubblica Popolare è il 5% del totale. I primi calcoli riferiscono che il coronavirus influirà al massimo sul PIL per lo 0,4%. E’ vero che in taluni campi le importazioni dalla Cina sono determinanti, in particolare per l’industria elettrica, chimica, farmaceutica. Probabile che nei prossimi mesi vi sia carenza di certi prodotti e un aumento dell’inflazione.

Ma l’India potrebbe essere meglio strutturata degli altri Paesi asiatici in crescita per cogliere l’opportunità offerta dal coronavirus e riempire sul mercato mondiali i vuoti lasciati dalla Cina. Insomma – confermando certe convergenze strategiche – potrebbe trovarsi in sintonia con gli Stati Uniti e con l’obiettivo di sfruttare la debolezza di Pechino per ridurne le ambizioni.