La sfida cinese non è più quella di una volta. È in corso nel paese una terza rivoluzione – dopo quella di Mao a fine anni Quaranta e quella di Deng a fine anni Settanta – che sta trasformando profondamente la Repubblica popolare. Sposiamo qui la tesi del recente libro di Elizabeth Economy, del Council on Foreign Relations, secondo cui il regime di Pechino soffre di una contraddizione strutturale: ambisce a un ruolo di leadership globale in un sistema internazionale fondato però su regole (in gran parte liberali) quasi antitetiche a quelle (illiberali) su cui si fonda la Cina di oggi.

La nuova fase del “sogno cinese” poggia sui tradizionali valori collettivi – cioè, espressamente non individualistici – della cultura confuciana, e questo è un punto di forza che travalica le caratteristiche superficialmente “socialiste” del regime. Ma non si possono ignorare le gravi inefficienze accumulate in decenni di gestione del Partito unico, dalla corruzione endemica alla dimensione elefantiaca delle aziende di Stato, a un debito pubblico pesante (anche per un’economia con crescita elevata). La Cina è una controparte ambigua: apparentemente sicura di sé e orientata ai tempi lunghi della storia, ma anche prudente e consapevole di alcune sue debolezze.

Gestire i molti effetti della tumultuosa crescita economica nel paese più popoloso al mondo richiede oggi, in ogni caso, strumenti e politiche diversi dal recente passato. La sfida è cambiata per intensità (maggiore, ora che le imprese cinesi sono strettamente integrate nelle catene globali del valore), per qualità (si tratta di imprese collocate in numerosi settori, sia a bassa che ad alta tecnologia), e per estensione geografica (ormai su scala mondiale, con una forte presenza in Africa e America Latina oltre che in Asia e sui mercati più avanzati).

Per effetto di tutto ciò, il peso geopolitico di Pechino è tale da alterare gli equilibri quasi ovunque nel mondo. E c’è di più: il consolidamento del ruolo cinese come grande potenza economica si accompagna a una svolta politica interna verso un nazionalismo più assertivo ed esplicito. L’accentramento realizzato negli ultimi anni dal presidente (e leader del Partito unico) Xi Jinping poggia su un mix di successi economici e pulsioni nazionalistiche, ossia su una visione del mondo che davvero pone al centro l’Impero di Mezzo e immagina una sorta di “destino manifesto”. La Repubblica popolare del XXI secolo si considera una superpotenza ineluttabile. Finisce, con la terza rivoluzione cinese, quel “basso profilo” in politica estera teorizzato da Deng Xiaoping e a lungo praticato dai suoi successori.

A fronte di una vera transizione sistemica come questa, gli Stati Uniti sembrano avere accelerato il processo nel tentativo di contenerne alcune ripercussioni – in una specie di paradosso strategico che andrà meglio valutato negli anni. L’amministrazione Trump ha infatti deciso di usare l’arma dei dazi (e la minaccia di ulteriori escalation) per influenzare i comportamenti di Pechino in materia commerciale (ma anche monetaria e di investimenti): così facendo, ha innescato una dinamica di duro confronto potenzialmente in grado di spezzare la sinergia tra le due grandi economie che ha caratterizzato il sistema globale dagli anni Novanta.

La scommessa di Trump è che Pechino sarà alla fine costretta a concessioni, perché l’economia cinese è molto più vulnerabile a tensioni protezionistiche rispetto a quella americana (assai meno dipendente dall’export). Alla base di questa scelta vi è la convinzione che la crescita cinese sia stata resa possibile non tanto dal “free trade” quanto da una situazione di “unfair trade”, ossia da un assetto sbilanciato (a favore della Cina) dei rapporti commerciali: un assetto, incardinato nelle regole del WTO, che è stato tollerato dalle precedenti amministrazioni americane, anche quando ha cessato di essere vantaggioso per tutti. La scommessa cinese di Donald Trump implica quindi una profonda ristrutturazione degli scambi globali.

Alcune delle motivazioni che spiegano l’approccio di Washington sono in realtà condivise da molti altri paesi: è percezione diffusa, anche in Europa, che la Cina abbia sfruttato al meglio le opportunità di un regime di scambi aperto senza rispettarne tutte le regole. D’altra parte, il metodo adottato da Trump presenta rischi di un effetto-domino, se non altro perché il problema di rapporti commerciali più bilanciati è stato aperto simultaneamente con i tradizionali alleati dell’Unione Europea, del NAFTA, e dell’Asia orientale. Esiste quindi il concreto pericolo che si apra una sorta di vuoto tra il vecchio ordine economico globale e uno nuovo (con la Cina comunque collocata in una posizione ben più centrale) che stenta ancora a consolidarsi.

Per l’Europa, la combinazione geoeconomica che si è creata è quanto mai preoccupante. La Cina è diventata più assertiva entrando decisamente, con la sua potenza di fuoco finanziaria, nel vecchio continente. Il dibattito europeo sugli “investimenti strategici” cinesi in settori-chiave dimostra l’esistenza di preoccupazioni crescenti, assieme a nuove opportunità. Intanto, un presidente “revisionista” alla Casa Bianca sta attaccando direttamente alcuni dei pilastri dell’ordine economico transatlantico (oltre che mondiale), prendendo a bersaglio anzitutto la Germania per i suoi surplus commerciali. La conseguenza è che l’UE, quale grande attore commerciale, deve imparare ad agire in un ambiente globale sempre più competitivo e per certi versi apertamente conflittuale – un ambiente in cui i suoi tradizionali punti di forza non bastano più. Al tempo stesso, sia Washington che Pechino (come del resto anche Mosca) sfruttano la parziale ri-nazionalizzazione dei trend politici europei, scegliendo alleati preferenziali e contribuendo ad aumentare le spinte centrifughe sempre presenti in Europa – e già acuite dai dissensi interni su vari dossier, oltre che dal trauma di Brexit.

Sul lato positivo dell’equazione, una fase di tensione “controllata” potrebbe invece avere effetti benefici se riuscisse a persuadere la leadership di Pechino che una maggiore apertura del mercato interno e un ulteriore riequilibrio del modello di crescita (meno orientato sull’export) è anche nell’interesse cinese. Si tratta di una pressione non semplice da esercitare per paesi interessati alla potenza finanziaria di Pechino: come rispondere alla terza rivoluzione cinese sarà uno dei dossier più delicati della diplomazia occidentale dei prossimi decenni, con la possibilità di forti divisioni fra Stati Uniti ed Europa.

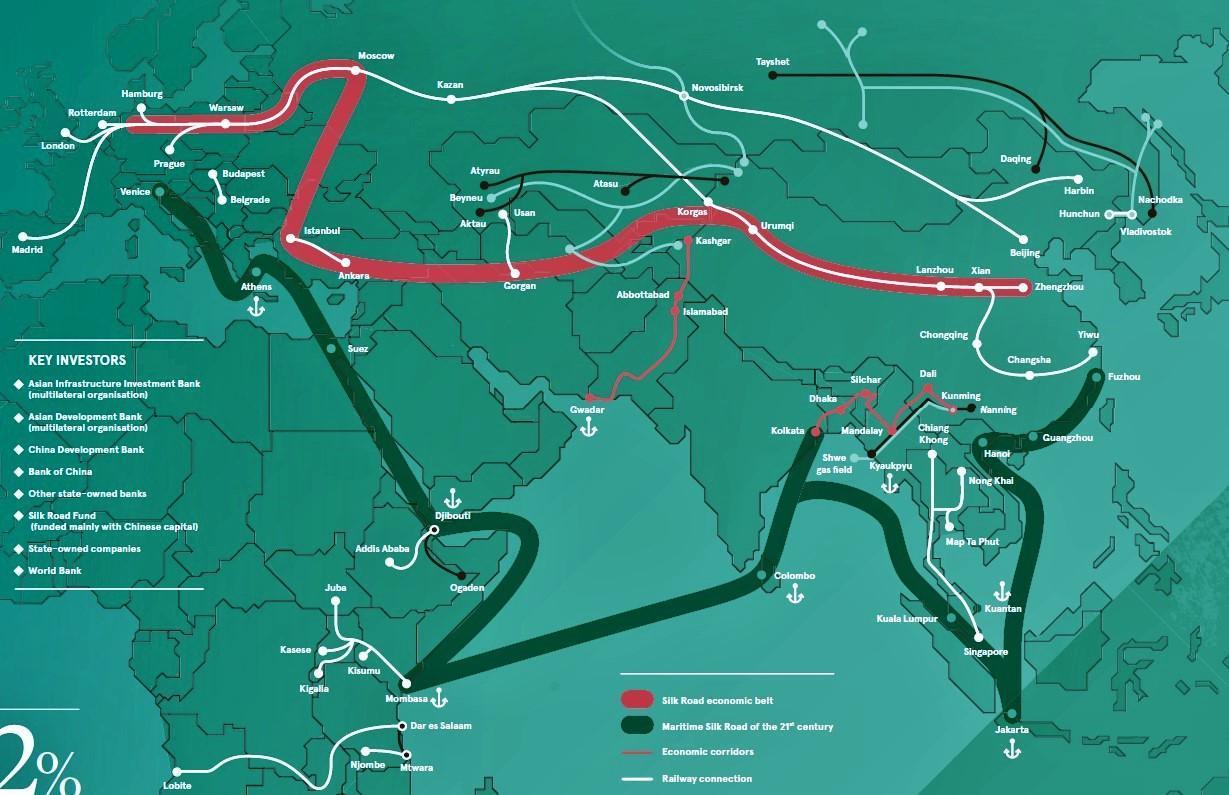

Nella grande sfida cinese rientra il maggiore progetto geopolitico che Pechino sta perseguendo: la ormai nota “Belt and Road Initiative” (BRI), che il presidente Xi Jinping definisce “il progetto del secolo”. I corridoi economici – terrestri e marittimi – daranno vita a una sorta di Nuova Via della Seta (o meglio: a un intreccio di varie vie della seta), rafforzando la strategicità dell’Eurasia e del Mediterraneo. Il progetto, con alle spalle la forza finanziaria della nuova Asian Infrastructure Investment Bank, apre grandi opportunità, anche per i porti italiani.

Ma rivela alcune ambiguità importanti, dal momento che appare allo stesso tempo come uno strumento di sviluppo macroregionale (a partire da nuove grandi infrastrutture), come un metodo di penetrazione ed espansione cinese e come una visione del mondo (per ora benevola e aperta alla collaborazione internazionale), che comunque pone in una posizione privilegiata le imprese cinesi. Il termine BRI è di per sé poco chiaro visto che la “Strada” è in gran parte fatta di vie marittime (fino ai terminali dei porti mediterranei ed europei) e che la “Cintura” significa, sulla carta, l’esistenza di collegamenti terrestri dalla Cina all’Europa attraverso l’Asia centrale. Il cuore del progetto sono enormi investimenti infrastrutturali. Cosa che entusiasma governi che ne hanno vitale bisogno – dall’Azerbaigian al Pakistan – ma che porrà una serie di problemi di trasparenza, di indebitamento e di dipendenza eccessiva dalle riserve cinesi.

Per questa e altre ragioni, la BRI è destinata a modificare anche gli equilibri di sicurezza, in una fase in cui la Cina sembra ormai pronta a esercitare una sua esplicita egemonia regionale. Non a caso, gli Stati Uniti – come grande potenza del Pacifico – hanno sempre mantenuto delle riserve sulla BRI, che attraversa fra l’altro aree contese del Mar Cinese meridionale. I paesi del Sudest asiatico cercano di sottrarsi a una dipendenza eccessiva dalla Cina e un grande attore come l’India immagina ormai suoi progetti alternativi: al mondo sinocentrico di BRI tenderà a contrapporsi il mondo indo-pacifico sponsorizzato da Washington e da Nuova Delhi. Mentre l’Europa dimostra tutto il suo interesse per l’iniziativa di Pechino, seppure con i caveat espressi apertamente da Emmanuel Macron: “la BRI – queste le parole del presidente francese – non può diventare la strada di una nuova egemonia… le vecchie vie della seta non furono mai esclusivamente cinesi”.

Si aggiungono preoccupazioni collegate alla modernizzazione militare, settore in cui la Cina sta concentrando investimenti rilevanti. Pechino non può ancora rivaleggiare con la capacità di proiezione delle forze armate americane ma sta riducendo il gap. In termini di strategia militare, lo sviluppo della Marina cinese ha come primo obiettivo quello di alzare nettamente i costi prevedibili di un eventuale intervento diretto americano nelle aree circostanti. Così facendo, Pechino punta in sostanza a quello che in gergo tecnico si definisce “access denial”, cioè la capacità di impedire agli Stati Uniti alcune operazioni senza doverli superare per potenza di fuoco o mobilità. Prima di ambire a un ruolo effettivamente globale, la Cina ha tutto l’interesse a consolidare il suo ruolo di superpotenza asiatica, e lo sta facendo con un certo successo. Per di più, lo sta facendo con un livello di spesa per la difesa che (grazie ai tassi di crescita economica) risulta sostenibile nel medio termine – al contrario, ad esempio, dell’esperienza sovietica negli anni Ottanta, che portò di fatto alla bancarotta e infine al collasso del regime.

Si potrebbe comunque creare una situazione in cui i piani cinesi vengono di fatto frenati in Asia orientale, in virtù del persistente ruolo di contenimento svolto dalle forze americane, mentre trovano più spazio anche a breve termine in Africa (lì, i dati del commercio cinese sono già circa quattro volte superiori a quelli americani), e forse in America Latina e nel Mediterraneo. Dove la presenza della vecchia superpotenza si riduce, aumentano gli spazi della potenza in ascesa.

Il dilemma a livello sistemico resta quello ben conosciuto e studiato della “trappola di Tucidide”: sarà possibile assorbire una nuova potenza globale senza passare per una competizione di tipo militare con gli Stati Uniti? Ci stiamo probabilmente avvicinando al momento della verità, mentre il regime politico incarnato da Xi Jinping non accenna affatto a evolvere nella direzione liberale e occidentale che da almeno due decenni molti auspicano o pronosticano – neppure nel senso limitato della “rule of law”, che potrebbe rendere meno acute le preoccupazioni di uno scontro anche ideologico.

Tra i settori in cui l’impatto dell’economia cinese è più forte vi è, assieme all’energia, la logistica: marittima e su terra, con le infrastrutture intermodali che dovrebbero appunto gradualmente comporre la Belt and Road Initiative. Ne derivano notevoli opportunità che anche l’Italia può cogliere. La visita in Cina del ministro dell’Economia Giovanni Tria a fine agosto (preceduta da quella del presidente Mattarella nel 2017), ha confermato questa indicazione, nel contesto di un rapporto commerciale importante anche su scala globale (l’Italia è stato il quarto partner commerciale della Cina nel 2017) e dei cambiamenti in atto nelle catene del valore. Soprattutto, come noto, l’Italia ha grande bisogno di investimenti infrastrutturali, e qui il contributo cinese può davvero risultare decisivo per gli interessi italiani se ben gestito. La chiave è probabilmente guardare oltre gli scambi commerciali verso una strategia più ampia.

Come ovvio, la crescita di una classe media di dimensioni senza precedenti come quella cinese presenta in teoria grandi opportunità per i prodotti italiani (dal lusso all’agroalimentare di alta qualità). In teoria: la realtà è che parecchie occasioni sono state perse nella prima fase del vertiginoso decollo asiatico, soprattutto a vantaggio dell’industria tedesca. Le ormai evidenti difficoltà di penetrazione nel mercato cinese richiedono un forte ruolo di sostegno per le aziende da parte del governo. Nell’altro senso di marcia – quello degli investimenti di Pechino in settori strategici italiani ed europei – una particolare attenzione è più che giustificata, ma certo non siamo di fronte ad alcuna “invasione” nel campo delle acquisizioni e delle partecipazioni: i possibili rischi nei settori strategici (banche, infrastrutture, telecomunicazioni) possono essere affrontati, mantenendo il controllo delle quote di maggioranza. È così possibile costruire scenari reciprocamente vantaggiosi, con flussi di capitali ma senza veri problemi di sicurezza nazionale.

La realtà è che la forza d’urto della Cina (sia come attore strategico che come grande investitore potenziale) è tale da imporre scelte e strumenti non convenzionali. Ciò sarà possibile solo sulla base di una visione d’insieme, che rifletta non tanto la proiezione commerciale della nostra economia ma soprattutto una scelta di posizionamento strategico dell’Italia in un quadro geoeconomico e geopolitico profondamente cambiato dalla terza rivoluzione cinese.

* questo articolo è l’editoriale di Aspenia n.82, uscito nel settembre 2018.