La guerra di Israele su un Libano a rischio implosione

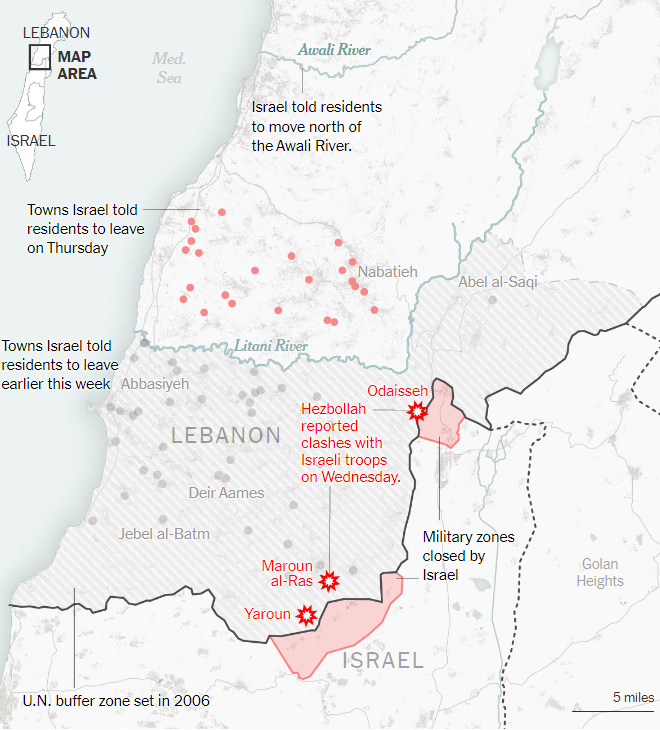

La distesa di materassi di gommapiuma usati dagli sfollati, sull’elegante lungomare di Beirut. I veicoli dell’esercito alle porte del quartiere cristiano di Achrafieh. L’autostrada tra il Libano e la Siria interrotta dai crateri creati dai bombardamenti israeliani. Queste immagini rappresentano alcune delle sfide che ha davanti a sé il Libano, da quando alla guerra dal cielo, andata avanti per circa un anno, si è sommata a fine settembre quella via terra e la scorsa settimana quella via mare, con l’ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano di tutte le spiagge a sud del fiume Awali.

Queste nuove emergenze rischiano di fare implodere un Paese nelle mani di un governo il cui interim dura da due anni e mezzo a causa della crisi politica che attanaglia il Libano. Il governo infatti sbriga solo gli affari correnti, nonostante la terribile deriva economica in corso da anni (1500 lire libanesi valevano un dollaro fino al 2019, ora per acquistare un dollaro occorrono circa 100 mila lire libanesi).

Gli sfollati sono oltre un milione, un quinto della popolazione. In base alle loro possibilità, vivono in hotel che pagano di tasca loro, oppure in scuole trasformate in rifugio, o infine all’aria aperta su prati o spiagge. Fanno i conti non solo con la mancanza di istituzioni che gestiscano la crisi, ma anche con il rischio che dopo i colpi subiti per mano di Israele, Hezbollah non sia più in grado di garantire quel sistema di assistenza parallelo che fino ad ora ha gestito parte delle vulnerabilità sociali. Hezbollah infatti non è soltanto una milizia armata, ma è anche il partito politico che ha preso più voti in Libano (il 19,9% alle ultime elezioni, nel maggio 2022), e controlla come uno stato nello stato parti importanti del Sud del Paese e della capitale.

Chi può cerca di fuggire, soprattutto verso Baghdad e Damasco, ma da quando il 4 ottobre Israele ha bombardato Masnaa, uno dei quattro passaggi di frontiera con la Siria già attraversato da 300 mila persone, l’unica fuga possibile è quella a piedi sul cratere creato dal missile. I camion che dalla Siria traportano merci in Libano restano parcheggiati sul lato siriano. C’è chi teme che sia il preludio di un vero e proprio stato di assedio, con le sue conseguenze in termini di mancanza di cibo e medicine, più stretto di quello avvenuto nel conflitto del 2006. Già da fine settembre Tel Aviv controlla ciò che entra in Libano dal cielo (ha impedito l’atterraggio a Beirut di un volo iraniano con un carico a suo dire sospetto). E grazie agli ordini di evacuazione spiccati da Israele nelle ultime settimane, sui 60 km più meridionali della costa del Libano non si trovano né pescatori, né pescherecci.

Oltre alla pancia del Paese, c’è la sua anima in crisi: i rapporti tra le diverse confessioni e comunità che in passato hanno lacerato il Libano, trascinandolo in una guerra civile. I giovani che nel 2019 scesero in strada a protestare per chiedere la fine di un sistema confessionale sono stati i primi a mobilitarsi per dare assistenza a tutti gli sfollati, che sono soprattutto musulmani sciiti. Lo hanno fatto a Beirut, ma anche a Tripoli, città a maggioranza sunnita, dove dopo la morte del capo di Hezbollah Nasrallah ci sono stati anche caroselli di festeggiamenti. Nell’attivarsi, questi giovani sperano che la crisi in corso faccia da collante sociale e aiuti a superare, o almeno a mettere da parte, le latenti divisioni tra le comunità.

Leggi anche: La guerra sul corpo del Medio Oriente

Se lo sforzo di questi giovani è evidente, l’arrivo dei veicoli militari alle porte di Achrafieh, il quartiere cristiano di Beirut, mostra però che il rischio di uno scontro tra comunità è alto. I cristiani temono che l’arrivo di sfollati sciiti nei loro quartieri li renda bersagli dei bombardamenti israeliani. Questi finora si sono concentrati soprattutto – anche se non esclusivamente – su zone sciite, dove la popolazione è in buona parte affiliata a Hezbollah: dal 23 settembre, le vittime sono state oltre 1600. Oltre a questa paura emergenziale, c’è un timore legato alle dinamiche di lungo periodo, ovvero che la demografia confessionale del Paese venga modificata, in un momento in cui – numeri alla mano – la comunità sciita è in crescita, mentre quella cristiana in calo. Sono queste paure a spingere i cittadini a organizzare check point informali all’ingresso dei quartieri per controllare chi entra. Alcuni proprietari di immobili sfitti subiscono minacce da parte di chi non vuole che i loro locali vengano abitati da famiglie sciite, in fuga da altre parti del Paese.

Il Libano è a un bivio. Può uscire da questa guerra migliore, compattando le sue voci attorno al concetto di cittadinanza, o ricadere nel baratro delle divisioni confessionali. Il risultato dipenderà anche dalla via di uscita dalla guerra. L’ipotesi del cessate il fuoco sembra allontanarsi da quando Israele ha attaccato alcune postazioni della missione UNIFIL lungo la linea di demarcazione, lasciando intendere di non voler “ostacoli” di alcun tipo alla propria azione militare.

Nella politica libanese, la questione del cessate il fuoco si interseca ora a quella ulteriormente complessa dell’elezione del presidente della Repubblica, che dovrebbe essere scelto dalla Camera dei Deputati. Da due anni la poltrona è vacante, e il parlamento libanese ha tentato invano di procedere alla nomina in dodici sessioni, l’ultima delle quali si è svolta nel giugno del 2023, dopodiché ha rinunciato.

Gli Stati Uniti spingono perché ora il processo riprenda e si elegga il Presidente anche prima del raggiungimento di un cessate il fuoco – ora che Hezbollah è indebolita, quindi. Eleggere un presidente e poi un nuovo governo, comunque, vorrebbe dire che in Libano c’è uno stato con il quale negoziare. Il nome di Washington è Joseph Aoun, l’uomo a capo dell’esercito. Ma gli appetiti del Paese sono diversi. Il presidente del Parlamento Nabih Berry e Hezbollah avrebbero respinto la proposta americana, ritenendo inaccettabile eleggere un presidente sotto la pressione militare e mettendo in evidenza il precedente del 1982, quando Bachir Gemayel venne eletto durante l’invasione israeliana, soltanto per essere assassinato dieci giorni dopo.

Secondo la stampa che negli anni si è opposta a Hezbollah, Washington avrebbe fatto capire agli attori libanesi di sostenere la nuova posizione di Israele. Non credendo più che l’UNIFIL possa dare garanzie, lo stato ebraico non solo prende di mira le sue postazioni, ma vorrebbe spostare l’attenzione diplomatica dalla risoluzione Onu 1701 (approvata dopo la guerra del 2006, che prevede il ritorno di Hezbollah a nord del fiume Litani). Israele oggi pretenderebbe il ritorno alla precedente risoluzione 1559, che chiedeva il disarmo delle milizie.

Leggi anche: Come cambia il Medio Oriente dopo un anno di guerra

Sarebbe la capitolazione di Hezbollah, la sua resa. Uno scenario a cui è difficile immaginare che si arrivi con la diplomazia, visto anche l’equilibrio sul terreno nel Sud del Paese, che al momento non pare pendere a favore di Israele come invece succede quando si tratta di bombardamenti dal cielo.

Molto dipenderà anche da chi che prenderà il posto di Nasrallah. Secondo quanto rivelato dal ministro degli Esteri libanese Bou Habib alla CNN, prima di morire, il leader di Hezbollah si sarebbe detto pronto a trattare. Non ci sarà lui a un futuro tavolo negoziale. Hezbollah fatica a trovare un suo successore. E chi prenderà il suo posto potrebbe avere anche posizioni più radicali.