La globalizzazione Made in China

Agli inizi di gennaio lo State Council Information Office of the People’s Republic of China ha pubblicato un libro bianco dove viene illustrata la visione che Pechino ha della globalizzazione prossima ventura. Il titolo del documento dice già molto: China’s International Development Cooperation in the New Era.

La Cina si racconta impegnata in uno sviluppo cooperativo dell’internazionalizzazione, parte della sua nuova era iniziata nel 2012, quando il presidente Xi Jinping decise che il paese avrebbe iniziato a pensare e agire in chiave globale. La scelta è stata ribadita anche a fine gennaio all’ultimo vertice di Davos, dove il leader cinese ha ribadito il sostegno al multilateralismo. La nuova era cinese, quindi, ci riguarda tutti.

PECHINO E LA GLOBALIZZAZIONE DEL FUTURO. Nel domani che Pechino immagina, il “Made in China” sarà molto più di quello che siamo abituati a pensare. Non più solo merci, quindi. Ma penetrazione delle linee portanti della globalizzazione, che sono materiali e immateriali: economiche, politiche e militari. D’altronde l’epoca della Cina produttrice di paccottiglie per l’Occidente, o al più volenterosa officina delle sue multinazionali, è tramontata da tempo. Oggi la Cina concorre a tutto campo nei settori strategici della modernità.

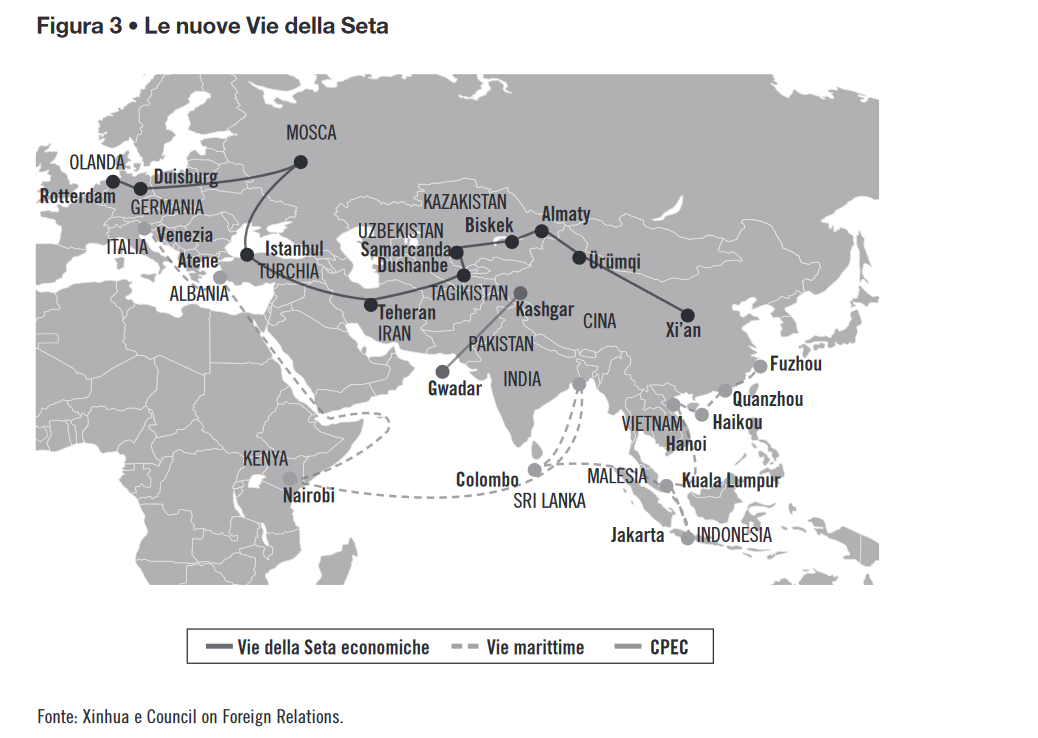

Ricordiamo solo due progetti: la Belt and Road Initiative (BRI) e il Made in China 2025. La BRI si propone di creare nuovi collegamenti ispirandosi ai percorsi delle vecchie vie della seta, suggestione buona a evocare passati gloriosi e nostalgie nazionalistiche. Il Made in China si propone di trasformare il paese in una potenza tecnologica entro il 2025.

La BRI e il Made in China 2025 trovano una sintesi nella “Digital Silk Road”, che propone un collegamento tramite condivisione di tecnologia fra la Cina e tutti i paesi che vorranno partecipare. Si parla di reti, quindi anche infrastrutture (cavi sottomarini, satelliti, antenne 5G), intelligenza artificiale, big data. E magari di piattaforme digitali, dove raccogliere e profilare dati personali e far viaggiare beni e servizi in cambio di moneta elettronica. La Cina, non a caso, è all’avanguardia proprio nella sperimentazione di una moneta digitale di banca centrale.

Tutto questo presuppone la diffusione globale del capitale cinese e dello yuan, già oggi più usato di quanto non fosse fino a pochi anni fa, grazie anche all’inserimento nel basket che compone gli SDR, ossia i diritti speciali di prelievo, l’unità di conto del Fondo monetario internazionale. La diffusione della moneta cinese è avvenuta principalmente tramite il commercio, ma contribuiscono anche i future cinesi sulle materie prime, che Pechino sta gradualmente aprendo anche ai non residenti. Attività divenuta maggiormente visibile da quando, nel 2018, ne è stato quotato a Shanghai anche uno sul petrolio.

Questi pochi fatti letti insieme fanno comprendere la portata globale della sfida cinese. Infatti, ridotte al minimo, le coordinate di una globalizzazione si definiscono in rotte commerciali, sulle quali viaggiano beni, servizi e persone, una moneta per gli scambi e una lingua franca per la comunicazione, sotto l’egida di un ordine politico condiviso (o imposto) con l’uso più o meno diplomatico della forza. La nostra globalizzazione, che parla inglese, conta gli scambi in dollari e viaggia in buona parte lungo rotte marittime presidiate dalla marina usa, è di chiara marca statunitense.

A fronte di ciò la Cina ormai da anni investe massicciamente per creare nuove rotte, diffondere la sua moneta e potenziare le sue forze armate – la spesa militare cinese è la seconda al mondo dopo quella americana – a cominciare proprio dalla Marina, con l’obiettivo annunciato di avere una forza militare di livello mondiale entro il 2050. Ciò completa il quadro e spiega perché parte dell’establishment di Washington veda in Pechino il pericolo pubblico numero uno.

Ma il fatto che la Cina abbia deciso di insidiare alcune linee portanti dell’attuale globalizzazione significa che possa riuscire? E poi: in questa partita il paese gioca da solo o in squadra? Infine: l’esito auspicato da Pechino è quello di una nuova egemonia o il riconoscimento della sua importanza relativa in un contesto di potere distribuito policentricamente? In attesa che il tempo risponda, possiamo svolgere alcune congetture basandoci su fatti noti.

LO STATO DELL’ARTE DELLA BRI. Cominciamo dalla prima domanda: davvero la Cina è in grado di creare una globalizzazione “concorrente”?

Nel 2013, illustrando l’idea della BRI, il presidente Xi Jinping sottolineò che non si trattava di semplice sviluppo delle infrastrutture – fatto comunque determinante – ma fece riferimento a cinque aree di collaborazione con i paesi che avrebbero aderito al progetto: rafforzamento del dialogo politico; della connettività stradale; del commercio senza ostacoli; della circolazione valutaria e dei legami fra le persone. Quindi una internazionalizzazione a 360 gradi.

Il riferimento anche al dialogo politico suscita un’altra domanda: se la fisionomia di una globalizzazione implica un ordine politico di riferimento, questo significa che Pechino pensa a una globalizzazione che diffonda anche il suo modello di policy?

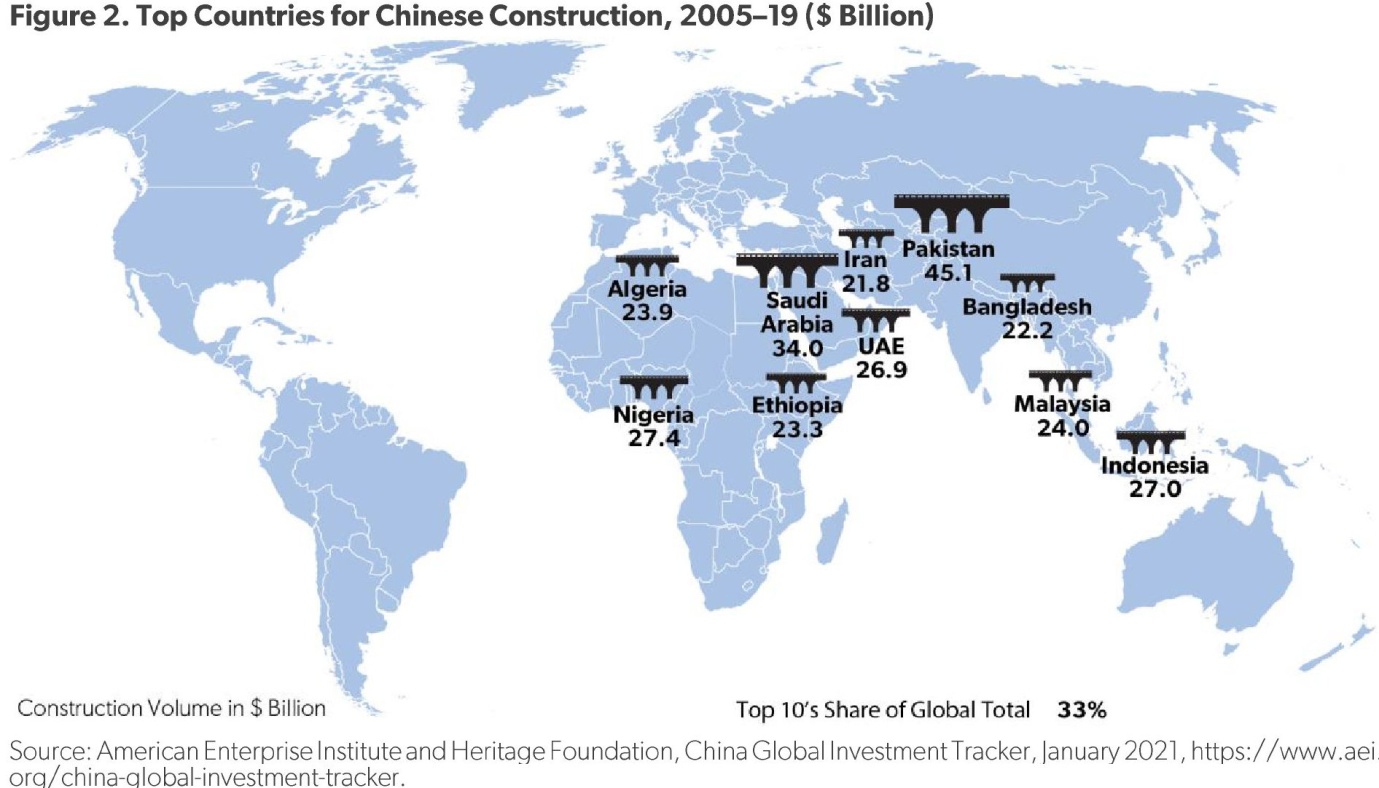

Quasi otto anni dopo si può iniziare a tracciare per grandi linee un primo bilancio sullo stato di attuazione della bri cinese. Un dato macro ce lo fornisce il China global investment tracker, strumento analitico promosso dall’American Enterprise Institute, che quantifica in oltre due trilioni di dollari l’importo complessivo investito dalla Cina all’estero a partire dal 2005 fino al 2020. L’elenco contempla oltre 1.700 progetti distribuiti per tutto il mondo e in tutti i settori.

Nell’ultimo aggiornamento (gennaio 2021), leggiamo che “l’attività della Belt and Road non sta aumentando, ma sta andando meglio degli investimenti nei paesi ricchi”. La BRI, quindi, pure se rallentata dalla pandemia, sta proseguendo nel suo lento lavoro di “familiarizzazione” con i paesi interessati, utilizzando anche strumenti più raffinati, come le tecnologie d’avanguardia e la valuta cinese molto più diffusa nei paesi partner della Cina, malgrado l’uso internazionale del renminbi sia ancora basso.

DOVE VANNO GLI INVESTIMENTI CINESI. Se osserviamo come sia distribuito il capitale cinese nel mondo, possiamo farci un’idea chiara di quali siano le aree a maggiore destinazione e quindi le priorità di Pechino.

Gli Stati Uniti sono il primo paese per gli investimenti ricevuti (190 miliardi di dollari), l’Europa la prima regione (428 miliardi). Insieme, le due aree totalizzano circa 600 miliardi a fronte dei 2,1 trilioni globali messi in campo dal governo cinese. Vale a dire che la gran parte degli investimenti – con tutto ciò che questi comportano in termini di relazioni e influenze – va alle aree meno avanzate del pianeta.

Nel suo libro bianco Pechino insiste sulla volontà cinese di cooperare armoniosamente col resto del mondo, aiutando i paesi più deboli con spirito di fratellanza. Essere la prima degli ultimi porta con sé delle responsabilità, dice la Cina, e fra queste c’è anche quella di fornire aiuti a chi ne ha bisogno.

Ma aldilà della narrazione, è evidente che la distribuzione del capitale all’estero segue logiche meno edificanti. Gli investimenti nei paesi avanzati sono molto spesso di portafoglio, quindi in larga parte finalizzati alla rendita, mentre quelli nelle zone meno avanzate sono molto spesso investimenti diretti, quindi consentono alla Cina di entrare nel cuore di questi paesi fornendo non solo assistenza finanziaria, ma anche tecnica e organizzativa, in regioni spesso carenti di know-how.

Si può quindi tentare una risposta alla prima domanda: è molto probabile che l’influenza globale cinese andrà crescendo soprattutto nelle aree meno avanzate dell’economia internazionale, che se pure hanno un peso specifico relativamente basso se misurato in termini di pil, sono le più numerose e offrono importanti vantaggi strategici che nel lungo periodo possono condurre a un sostanziale aumento del soft power di Pechino a livello internazionale.

L’IMPORTANZA STRATEGICA DELL’ASIA CENTRALE. Questo ci conduce alla seconda domanda. I cinesi, nel loro tentativo di impostare una globalizzazione concorrente, più o meno cooperativa, giocano da soli o in squadra?

Proviamo a rispondere seguendo uno dei dossier più interessanti della BRI: il China-Pakistan economic corridor (CPEC). In Pakistan i cinesi hanno messo sul piatto oltre 60 miliardi, più di quanto investito in Russia. Il progetto è alquanto composito: spazia dalla posa di cavi in fibra ottica allo sviluppo di zone economiche speciali. E poi c’è il porto di Gwadar, punto di sbocco nel Mare Arabico.

Il progetto del CPEC è interessante perché a differenza di altri collegamenti della BRI, la Cina può portarlo avanti, pure con tutte le complessità del caso, confrontandosi solo con un paese che ha la fortuna di avere un ottimo posizionamento geografico, rappresentando il ponte ideale col Medio Oriente. Nel gennaio 2019, infatti, la Saudi Aramco ha annunciato di voler investire dieci miliardi nel porto per costruire una raffineria.

E non solo col Medio Oriente: il Pakistan è anche un’ottima porta d’ingresso per il composito mondo del Centro Asia, cui guarda anche un altro protagonista della nostra globalizzazione emergente: la Turchia.

All’inizio 2021, si sono infittiti i contatti fra Pakistan e Turchia, soprattutto dopo la guerra recente in Azerbaijan, che, anche grazie ad Ankara, ha prodotto alcuni importanti vantaggi agli azeri per il controllo del Nagorno-Karabakh, al centro di una diatriba ultradecennale con l’Armenia. La Turchia ha anche ratificato il trattato di libero scambio siglato con Baku il 25 febbraio 2020.

Pakistan, Turchia e Azerbaijan condividono molte cose e da tempo coltivano buone relazioni diplomatiche. Insieme rappresentano un ottima linea di penetrazione verso l’Europa, che sarebbe ancora più robusta se nei network di collegamenti fosse inserito anche l’Iran. Non a caso si riparla di una ferrovia che colleghi Turchia, Iran e Pakistan al centro dei colloqui fra l’ambasciatore iraniano a Baku e il capo delle ferrovie azere (tenuti a gennaio 2021), dai quali è emersa la volontà sviluppare la cooperazione fra i due paesi. “I contractor iraniani sono desiderosi di collaborare con l’Azerbaijan”, ha commentato il ministro iraniano dell’economia Farhad Dejpasand ai microfoni dell’Islamic Republic News Agency il 2 febbraio 2021. Pochi giorni dopo il ministro degli esteri di Teheran Javad Zarif si è recato a Baku per un incontro ufficiale con le autorità.

Tutto ciò riguarda in qualche modo anche la Cina, grande consumatrice di petrolio iraniano. Nell’estate 2020, Pechino ha siglato un accordo con l’Iran che, fra le varie cose, prevedeva anche un investimento sul porto di Jask, che si affaccia davanti allo Stretto di Hormuz, dove passa molto del traffico petrolifero del Medio Oriente.

Fra il porto pakistano di Gwadar e quello iraniano di Jask c’è un altro porto, sempre iraniano, non meno importante. Il porto di Chabahar, infatti, è inserito nel progetto dell’International North–South Transport Corridor, un’altra ambiziosa rete di collegamenti che si propone in pratica di saldare l’India alla Russia passando per l’Iran. Anche di questo collegamento si è discusso a Baku nel corso della visita del ministro degli Esteri iraniano.

L’Azerbaijan, infatti, partecipa anche a questa iniziativa. D’altronde, oltre alla familiarità etnica e linguistica con la Turchia, il paese condivide una lunga storia comune con la Russia: non a caso Putin è intervenuto a mediare nel conflitto con l’Armenia.

GIOCO DI SQUADRA. Qualunque sia la sorte di questi grandi progetti – molti sono ancora solo segni su una carta – la loro semplice proposizione dimostra che esiste una notevole comunanza di interesse fra paesi anche molto diversi fra loro nel costruire reti e relazioni profonde e durature. Non a caso Russia, Turchia, Azerbaijan, e in qualche modo anche l’Iran, appaiono fra i protagonisti del grande gioco per la fornitura di gas in Europa.

Possiamo quindi delineare una risposta alla seconda domanda: la Cina ha tutto l’interesse a giocare in squadra con paesi come la Russia e la Turchia, malgrado fra i due esista una rivalità di lunga data e siano tuttora in competizione fra loro in tanti dossier. Le vicende in Siria, Libia e sul Caspio, infatti, hanno mostrato che Russia e Turchia riescono a trovare punti di equilibrio a comune vantaggio.

In questo gioco di squadra per lo sviluppo di una globalizzazione emergente la Cina può essere immaginata come il motore, se non altro per la sua notevole capacità finanziaria. In tal senso si può definirla una globalizzazione made in China. Ma da sola non può fare molto più di questo. Lasciando da parte l’aspetto militare – la capacità cinese è ancora ampiamente inferiore a quella statunitense – le manca la possibilità di sviluppare le altre caratteristiche che informano una internazionalizzazione. Lo yuan è ancora inconvertibile e il mondo difficilmente smetterà di parlare inglese per imparare il mandarino.

Pechino lo sa bene, per questo parla di contributo cinese alla globalizzazione. E qui arriviamo alla terza domanda: la Cina vuole l’egemonia o compartecipare all’egemonia?

VERSO UN MODELLO DI POLICY “ASIATICO”? Il risultato migliore al quale la Cina può aspirare nei prossimi anni è ampliare la propria sfera di influenza innanzitutto a livello regionale, usando la BRI come strumento di influenza nei paesi emergenti e a basso reddito e facendo così salire le sue quotazioni internazionali. Che poi è la stessa cosa che vogliono anche altri paesi emergenti, come, appunto, la Russia e la Turchia. La convergenza di questi paesi sull’obiettivo di un’internazionalizzazione “concorrente” può essere favorita dal fatto che essi condividono anche una pratica di governo a forte vocazione di pianificazione e controllo. E questo ci conduce alla domanda finale. La Cina può esportare il suo modello di policy?

In un libro di pochi anni fa (The Future is Asian. Commerce, conflict and culture in the twenty-first century) lo scrittore indiano Parag Khanna ipotizza che il XXI secolo sarà dell’Asia, come il XX è stato degli USA e il XIX quello del Regno Unito. Almeno di un’Asia – una porzione di mondo racchiusa fra la parte orientale dell’Africa, lungo un meridiano immaginario che include anche l’Italia, fino al Giappone, con un confine meridionale nel nord dell’Australia – intesa come una società hi-tech a forte vocazione burocratica, dove il valore della democrazia è subordinato alla sua capacità di assicurare il benessere dei cittadini. Società quindi disposte a derogare su alcuni principi, in cambio di efficienza nell’azione di governo.

Un esito che molti occidentali giudicheranno esiziale, ma non tutti e forse neanche più la maggioranza. L’idea di scambiare sicurezza per libertà ormai da anni si è insediata nelle nostre società. Abbiamo ceduto libertà civili in nome della lotta al terrorismo, libertà economica in nome della sicurezza del reddito quando sono scoppiate le grandi crisi finanziarie, ed entrambi in nome dell’emergenza sanitaria. Gli Stati hanno ampliato notevolmente il perimetro del loro campo di azione, così come la tecnologia la sua capacità di penetrazione nel tessuto sociale. Tutto ciò crea le precondizioni per un esito “asiatico” come quello immaginato da Khanna.

Chiunque frequenti la storia sa che il sistema liberaldemocratico – l’ordine politico della nostra attuale globalizzazione – ha iniziato a diffondersi a partire dalla seconda metà del secolo XIX, dopo una lunga consuetudine con regimi sostanzialmente autocratici interrotta dalla rivoluzione francese. I moti del 1848 germinarono l’onda lunga delle agitazioni sociali culminate nel suffragio universale e nei partiti politici di massa che diedero il via alla nostra modernità.

E tuttavia oggi le società davvero liberaldemocratiche sono una minoranza nel mondo e la recente ondata populista che ha investito l’Occidente ha reso chiaro quanto possano risultare fragili. Forse la sottile vernice della democrazia liberale nasconde il ribollire di pulsioni antiche che ai giorni nostri trovano nella richiesta di sicurezza di tanti il carburante ideale per le loro scorrerie. O forse aveva ragione Oswald Spengler, che un secolo fa individuava nel cesarismo “che spezzerà la dittatura del denaro e della sua arma politica, la democrazia”, l’esito del Tramonto dell’Occidente. D’altronde i partiti di massa ottocenteschi hanno finito col diventare i partiti personali del secolo XXI.

Come che sia, se l’Occidente cederà a queste pulsioni, avrà fornito alla globalizzazione made in China il migliore degli assist possibili. Lo spirito asiatico avrà pervaso l’Occidente. Senza neanche bisogno della BRI.