Il volto dell’America

Editoriale del numero 4-2024 di Aspenia

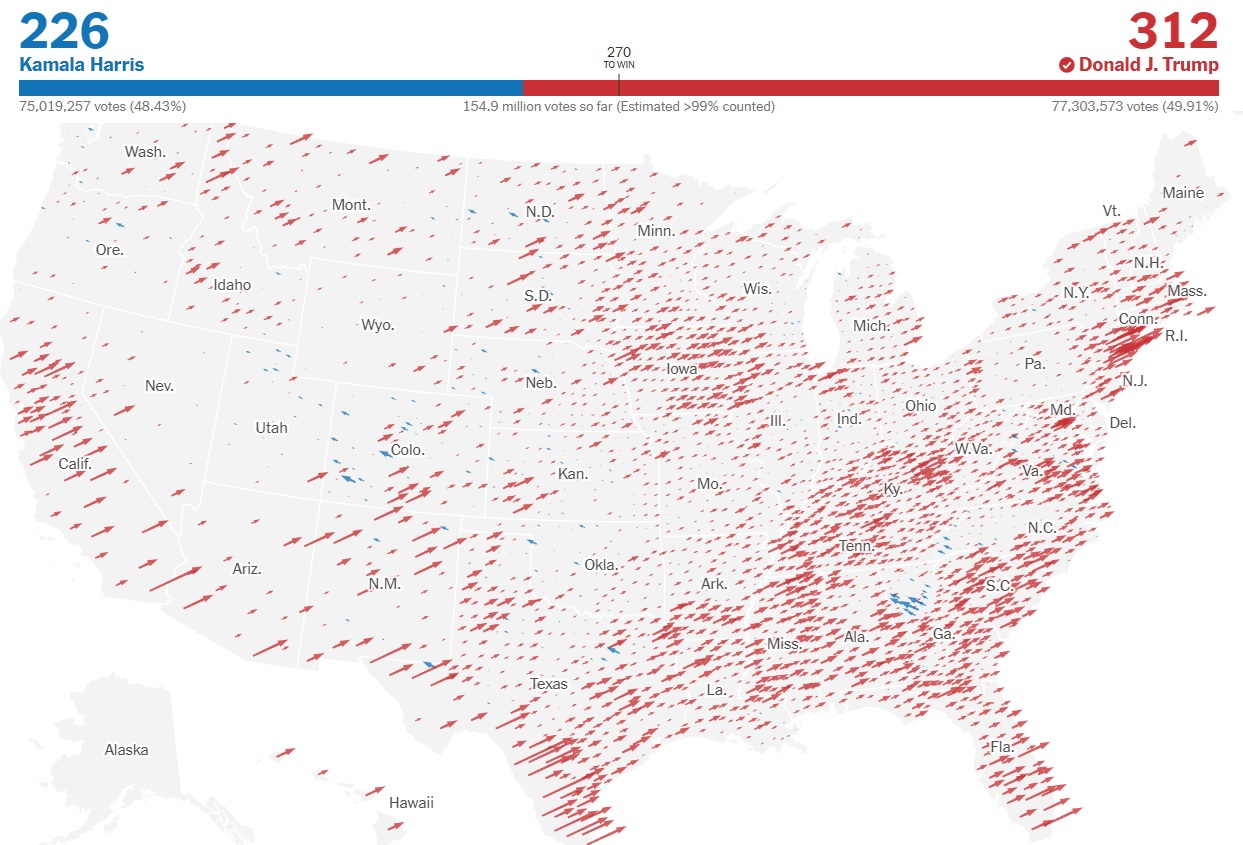

Viviamo in un’epoca che punisce di regola gli “incumbent”. Tanto più in un paese, come gli Stati Uniti, dove una larga maggioranza degli elettori dichiarava, nei mesi scorsi, che l’America non fosse sul “binario giusto”. Era insomma prevedibile che Donald Trump vincesse le elezioni del 5 novembre. Non era previsto, invece, che la partecipazione alle elezioni fosse in chiave storica alta (63,7%) e che i repubblicani, per la prima volta dal 2004, vincessero anche il voto popolare, seppure con uno scarto modesto (meno del 2%). Decade così la tesi che i democratici, oggi in crisi verticale, godano di una “maggioranza demografica” quasi obbligata. La loro “coalizione delle minoranze” non ha tenuto, visto lo spostamento di una parte rilevante degli ispanici e di settori dei giovani afroamericani verso il partito repubblicano. In un’America polarizzata da anni, i guadagni dei repubblicani in queste fasce sociali e in territori tradizionalmente democratici, sono stati un fattore di novità: è nata una coalizione orizzontale diversa da quella del 2016.

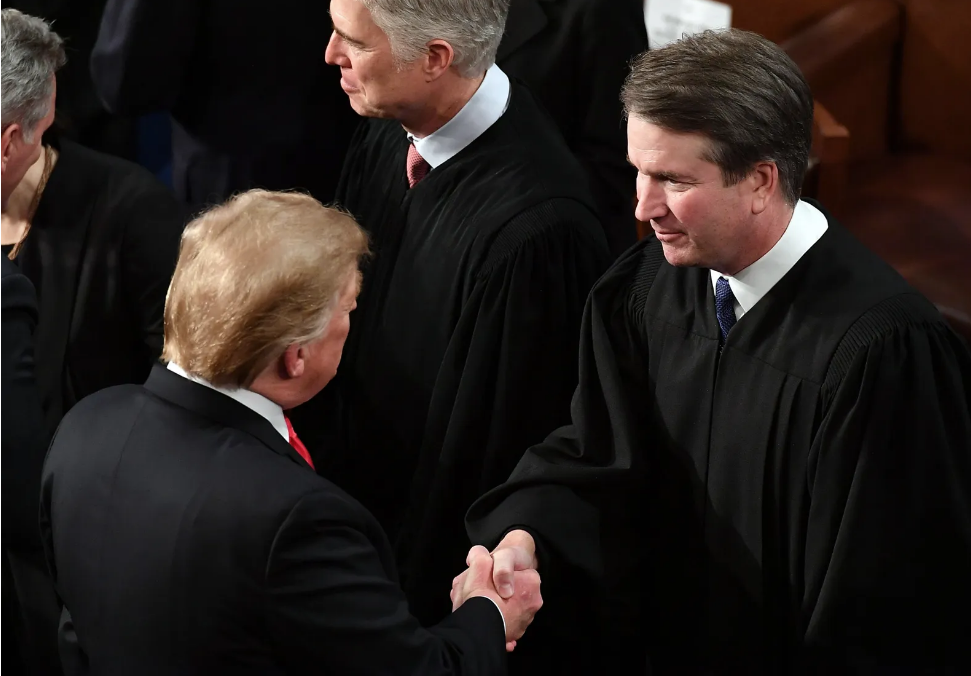

Come noto, Donald Trump ha vinto tutti i sette stati considerati “swing”. Ma con margini abbastanza modesti: non si è trattato di una vittoria a valanga, a differenza di quanto viene spesso detto o scritto. Il punto, tuttavia, è che l’effetto complessivo – questo sì – è stato dirompente per gli equilibri politici e perfino per gli assetti istituzionali. Ciò dipende dal fatto che l’America si basa su un meccanismo politico profondamente maggioritario, e potremmo dire che è anche culturalmente un paese “winner takes all” – quindi predisposto a esiti che premiano in modo netto una parte rispetto all’altra. In una dinamica a cascata, quel margine elettorale ridotto, ma decisivo, ha portato a un Senato controllato dai repubblicani (53 a 47) e a una House guidata di misura dal partito che Trump domina ormai quasi del tutto. Si aggiunge la Corte Suprema, che nel periodo 2017-2020 era già cambiata nel segno dell’allora presidente repubblicano.

In sintesi: il secondo “term” di Donald Trump è in partenza assai più solido del primo. E il presidente eletto si appresta a sfruttare fino in fondo i vantaggi di questa configurazione, dando una sua specifica interpretazione del mandato ricevuto: una trasformazione radicale nell’esercizio del potere politico. Nel segno – dichiarato – di una espansione dei poteri e della figura della presidenza, combinata a un netto indebolimento del governo federale (riduzione del bilancio e attacco al “Deep State”). Trump punta a costruire un esecutivo caratterizzato soprattutto dalla “fedeltà politica”, e lo dimostrano – con poche eccezioni, come l’indicazione di Scott Bessent al Tesoro – le nomine che il presidente ha messo sul tavolo per guidare i principali dipartimenti.

Vedremo quanto questa rivoluzione annunciata reggerà alla prova del governo. E lo vedremo già nel 2026, con il test delle elezioni di midterm.

Intanto, è utile porsi cinque quesiti per immaginare il volto dell’America nei prossimi anni.

Primo quesito: che tipo di assetto del potere si sta configurando? Trump si è presentato certamente come una figura dirompente, senza ambiguità, e come tale è stato votato da una maggioranza di elettori. Anche se il suo è più precisamente un ritorno alla Casa Bianca, presentato come una vera rivincita (e con accenti anche apertamente vendicativi). Rimane il fatto che il programma MAGA include – sulle linee di cui si diceva – una forte riduzione del ruolo del governo federale e del ruolo di varie agenzie (FBI inclusa), con una notevolissima espansione della presidenza rispetto al Congresso e lasciando forte autonomia agli Stati.

Siamo di fronte a una visione quasi confederale, che sembra guardare con nostalgia alla fase in cui gli Stati Uniti venivano declinati letteralmente al plurale, in una specie di devolution ai cinquanta Stati a danno della “palude” di Washington. Con la fondamentale eccezione di una “iper-presidenza”, che potrebbe diventare l’apice di un sistema ridotto all’osso e fortemente verticale.

È questa la deliberata impostazione del “DOGE” (Department of Government Efficiency), organismo dallo status tuttora incerto nonostante la denominazione “ministeriale”, incaricato di rendere efficiente la struttura dell’esecutivo federale, guidato dalla strana coppia Musk-Ramaswamy. Siamo in effetti nel mondo Trusk, anche se andrà visto chi davvero sarà al comando, fra Trump e Musk, e quanto durerà il connubio fra due ego ipertrofici.

Sullo sfondo di questa dinamica di riallocazione del potere, si staglia un’alleanza di convenienza con il neocapitalismo americano delle Big Tech, un pezzo di Silicon Valley, una parte della grande finanza (soprattutto quella più “disruptive”, cioè il settore cripto), una componente del vecchio establishment “shale oil & shale gas”, e una parte della manifattura che spera ora nella reindustrializzazione grazie ai dazi invece che agli incentivi. Si tratta di una coalizione trasversale di neo e vetero capitalisti, che con Elon Musk ha anche una componente comunicativa (il neocapitalismo dei social network), rafforzando lo scontro tra i “new media” e gli “old media” – a sua volta, parte integrante della guerra culturale condotta da Trump e dai suoi alleati contro l’establishment tradizionale.

La conclusione è che sta emergendo un nuovo assetto del potere in America. Trump è il volto e il sintomo – non necessariamente la causa, ma certo un acceleratore – di una diversa configurazione degli equilibri politici ed economici. Sulla base di una forte deregulation interna (cosa che potrà anche avere dei vantaggi per l’economia americana) e di un aumento del protezionismo all’esterno (cosa che invece finirà per provocare problemi).

Il fatto che il nuovo presidente sia riuscito a sfruttare elettoralmente queste fratture non garantisce che esse si trasformeranno in faglie permanenti, ma rende inevitabili tensioni molto forti. Già emerse con il Senato, del resto, a proposito delle nomine più controverse. Nei prossimi due anni – ossia fino al voto di midterm – valuteremo meglio quanto radicate siano le spaccature che hanno spinto verso Trump i latinos di seconda o terza generazione (i quali preferiscono che altre ondate di immigrazione vengano fermate), i maschi afroamericani (che preferiscono al vertice un uomo bianco a una donna di ascendenza mista), o le donne con buon livello di istruzione (che hanno optato per uno “split vote”, a favore del diritto all’aborto ma contro Kamala Harris).

Dovremo seguire con attenzione l’evoluzione di questa America che, pur non essendo forse pregiudizialmente trumpiana o repubblicana, ma restando in parte polarizzata, si informa su altri canali rispetto ai grandi quotidiani o network televisivi nazionali ed è irritata o disinteressata rispetto alle rivendicazioni più progressiste della cultura “woke”.

In ogni caso, sappiamo che tra due anni si aprirà la lotta per la successione a Trump nel suo stesso partito, con JD Vance in prima fila, mentre l’elettorato tenderà a valutare con severità ogni eventuale errore attribuibile all’amministrazione in carica.

Secondo quesito: quanto il nuovo mandato sarà diverso dall’amministrazione Trump del 2017-2020? Sarà in ogni caso diverso per due ragioni. Anzitutto, l’ex e neopresidente arriva più preparato alla Casa Bianca, avendo eliminato i suoi nemici interni, con un pieno controllo del GOP e il sostegno quasi certo di Camera e Senato per i suoi progetti legislativi. E con una Corte Suprema che difficilmente frenerà le sue ambizioni, a meno di misure estreme che al momento è impossibile prevedere con precisione. Seconda ragione: non ci saranno figure di grande esperienza burocratica-amministrativa nel gabinetto (neppure i generali, scottati dal primo mandato e oggetto di misure mirate verso il Pentagono).

La domanda vera è fino a che punto le istituzioni eserciteranno un ruolo di “balancing”, con il Senato che vuole mantenere il potere di esaminare le nomine e che ha eletto un capo della maggioranza, John Thune, già vice di Mitch McConnell, con credenziali di conservatore tradizionale. Il vincolo imposto dall’esigenza di avere in Senato una maggioranza di 60 voti su 100 (la regola del “filibuster”) è in realtà una consuetudine, non un dettato costituzionale – e il nuovo presidente ha tutta l’intenzione di ignorare le convenzioni. L’altro scontro potrà essere sul cosiddetto “impoundment”, da Trump già evocato in passato: il presidente ha la facoltà di astenersi dallo spendere fondi già stanziati dal Congresso, in tal modo svuotando le prerogative congressuali (il cosiddetto “potere della borsa”) e limitando il ruolo dei programmi federali di spesa e di intervento.

Anche l’autonomia della Federal Reserve tenderà a essere messa in discussione, soprattutto se i tassi d’interesse dovessero salire di nuovo di fronte a spinte inflattive. Jerome Powell resterà presumibilmente in carica fino al maggio del 2026, e ciò prefigura tensioni ricorrenti con la Casa Bianca. Intanto, la Corte Suprema garantisce a Donald Trump una netta maggioranza conservatrice, ma non mancheranno situazioni delicate per i giudici se Trump vorrà davvero interpretare – come temono i suoi critici – il ruolo presidenziale in modo quasi monarchico. Non si possono escludere neppure tensioni con i governatori (e gli stessi membri del Congresso) repubblicani che vogliono assicurarsi che continui il flusso di investimenti federali pluriennali nel contesto dell’IRA ereditata da Biden (grandi opere infrastrutturali, in particolare).

Un’ulteriore differenza rispetto al primo mandato è che oggi Trump sa di non avere un futuro politico oltre il 2028, e qui fattori personali giocheranno un ruolo comunque decisivo ma di non facile decifrazione per un uomo che compirà 80 anni da presidente.

Vedremo, in ogni caso, un duro scontro interno fra poteri e organi costituzionali, a colpi di battaglie legali, mobilitazioni pubbliche, e probabilmente sentenze della Corte suprema. L’esito è a oggi impossibile da prevedere.

Terzo quesito: che previsioni fare sull’economia, tra Wall Street e Main Street? Bisognerà valutare anzitutto lo scarto fra annunci e realtà. I fondamentali dell’economia americana andranno quasi certamente bene in una prima fase, come Wall Street ha già anticipato, anche perché la nuova amministrazione eredita di fatto una situazione solida. Il maggiore punto debole è il deficit delle partite correnti e il debito pubblico, che quasi inevitabilmente aumenteranno a fronte dei tagli fiscali previsti. Il mix sarà comunque positivo, ma a medio termine (come effetto di dazi ed espulsioni) si avrà un effetto inflattivo, con conseguenze non prevedibili sulla crescita e problemi veri per il mercato del lavoro. Di conseguenza aumenteranno i tassi di interesse e si potrebbe porre un problema di credibilità del dollaro con un debito pubblico in continuo aumento che già oggi è ben oltre il 100% del PIL.

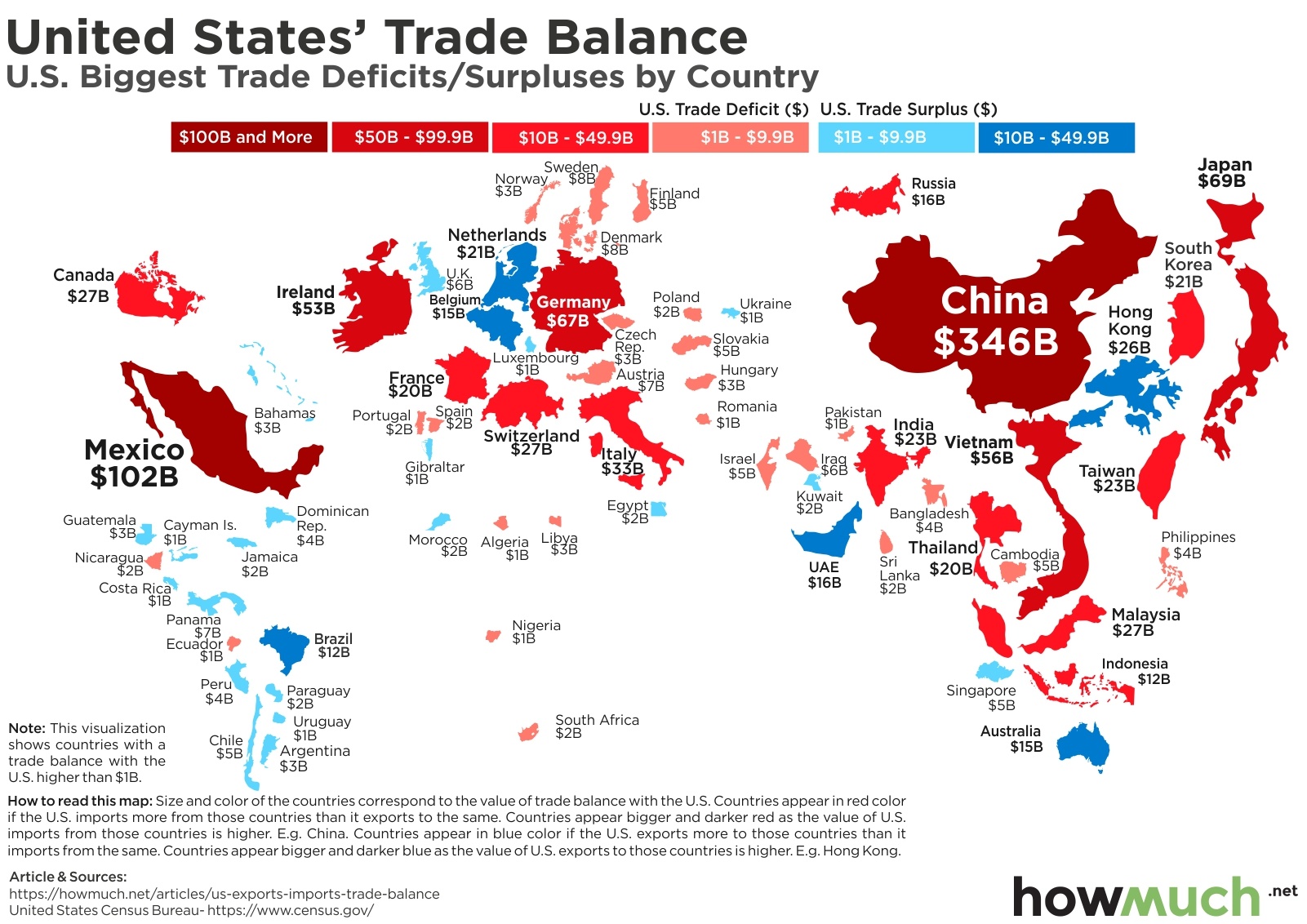

La questione tariffe sarà centrale: le nomine economiche stanno privilegiando figure provenienti dal mondo del business, prevalentemente favorevoli ai dazi che però sono visti in parte (Scott Bessent dixit) come arma negoziale per raggiungere accordi più favorevoli agli USA. La visione radicata di Trump è quella di un’America come “tariff land”, con echi dal passato e che produce conseguenze a cascata su partner, alleati e avversari nel resto del mondo. Per una parte del business americano non è una visione convincente. Anche perché non ridurrà probabilmente il deficit commerciale, come dimostrato dal periodo 2017-2020 in cui si è registrato quasi soltanto uno spostamento delle fonti di import; cioè, un effetto di spiazzamento a danno della Cina, ma anche effetti indiretti negativi su vari settori dell’economia europea.

Vi sono insomma contraddizioni potenziali nell’approccio alla politica economica, se non altro perché i protagonisti dei settori più avanzati, come lo stesso Musk, vogliono tenere in piedi il rapporto con la Cina in un contesto di forte interdipendenza. Inoltre, gli Stati Uniti conservano un vantaggio comparato in alcuni settori tecnologici: dove l’America è più forte – in alcuni casi perfino dominante – non ha certo interesse alla chiusura. Al contrario, vuole esportare e dunque garantirsi l’accesso a mercati per quanto possibile aperti, a cominciare da quello europeo, dove infatti è semmai la Commissione a tentare di contenere la penetrazione di giganti d’oltreoceano come Google e Apple.

Infine, non va dimenticato un paradosso dell’economia americana, che ha contribuito a segnare la sconfitta di Harris nel novembre 2024: se i cosiddetti fondamentali sono buoni, la percezione di larga parte dell’elettorato non è affatto positiva e le aspettative tendono al pessimismo. Si è scavato un solco tra Wall Street e Main Street, che ora sarà responsabilità di Trump gestire e se possibile riempire – pena una sconfitta del suo partito in occasione del midterm e un indebolimento della sua coalizione elettorale.

Quarto quesito: la visione dell’America First in politica estera può funzionare? “America First” è una visione quasi “frugale” del ruolo americano nel mondo, focalizzata sulla riduzione dei costi e degli impegni continuativi. Allergica agli oneri dell’Impero, l’America di Trump si ridefinisce come Repubblica. E, in un certo senso, come superpotenza intermittente, che vuole avere le mani libere e potersi defilare da accordi multilaterali considerati controproducenti. Gli Stati Uniti difenderanno i propri interessi, eventualmente intervenendo anche all’esterno: è una concezione nazionalista e unilateralista, più che isolazionista.

Sostenere il peso dell’ordine internazionale è diventato troppo costoso, e in fondo non necessario – grazie all’indipendenza energetica, alla superiorità militare, alla dimensione quasi continentale dell’economia, alla persistente forza del dollaro. In termini più ampiamente strategici, Trump crede nel concetto di “peace through strength”: una superpotenza è tale per la sua forza relativa e perché può anche permettersi di ritirarsi. Non c’è più dunque un’America estroversa che gestisce l’interdipendenza, perché ora ritiene di disporre sempre dell’opzione di un “opt out” (accordi sul clima, accordo sul nucleare con l’Iran e così via). Di nuovo: unilateralismo più che vero e proprio isolazionismo. Non esiste, in questa visione, una reale distinzione fra alleati e nemici; perché gli interessi specifici degli Stati Uniti sono il fattore che fa la differenza. E perché una visione alla Biden (le democrazie contro le autocrazie) appartiene a un sistema di valori che Trump non riconosce e che impedisce la possibilità di “deal making”.

L’elefante nella stanza globale rimane la sfida cinese, che tutti concordano avere caratteristiche sistemiche. Se le nomine in politica estera appartengono alla categoria dei “falchi” su Cina e Iran, sulla questione di Taiwan Trump è stato ambiguo. Dovrà trovare un precario punto di equilibrio, se non altro perché l’isola che Pechino considera una “provincia rinnegata” è anche un grande produttore di microchip e si trova lungo le rotte marittime (vitali per importanti filiere produttive) che consentono agli USA e ai loro alleati asiatici di contenere le ambizioni navali della Cina. Nel frattempo, l’America preme perché Taiwan delocalizzi le sue produzioni verso gli Stati Uniti.

Sulla guerra russo-ucraina, è innegabile che l’arrivo di Trump alla Casa Bianca cambi profondamente il quadro strategico, visto l’atteggiamento che ha assunto nei confronti del conflitto: chiuderlo sembra essere un’assoluta priorità, ponendo in secondo piano la tutela dei confini dell’Ucraina e il possibile effetto indiretto di un mezzo accordo con Putin. Nel caso di un cessate-il-fuoco che congeli la linea attuale del fronte, l’unica conseguenza certa e immediata sarebbe di rendere l’Ucraina un problema quasi totalmente europeo. Qualsiasi programma di ricostruzione sarà nei fatti impossibile senza garanzie di sicurezza, con la costante possibilità per Mosca di riprendere l’offensiva e dunque di tenere sotto ricatto Kiev. Facile anche immaginare un nuovo flusso di rifugiati ucraini verso vari paesi dell’Unione Europea.

L’Iran resta un dilemma di difficile soluzione: l’intero impianto degli Accordi di Abramo era fondato sulla creazione di un canale stabile tra Riyad e Tel Aviv, ma anche sull’idea di isolare Teheran, che però ha nel frattempo intavolato un dialogo proprio con l’architrave della strategia USA – l’Arabia Saudita – e intanto non ha ridotto né il suo sostegno attivo per i vari proxy né l’impegno per il programma nucleare clandestino. Non sembra esattamente un solido punto di partenza, a meno di articolare in modo più sofisticato la componente diplomatica del progetto, trovando il modo di esercitare una vera influenza sul governo Netanyahu e valutando che equilibrio tenere fra la ripresa di una “pressione massima” su Teheran e la possibilità di riaprire una trattativa sul nucleare.

Ultimo quesito: l’Europa sarà in grado di gestire le conseguenze del cambiamento dell’America? Come è stato detto e scritto mille volte, un’America unilateralista e “transattiva” stimola i peggiori istinti degli europei nel dividersi e muoversi in ordine sparso, riducendo ogni tangibile impegno aggregato per soluzioni congiunte. Di fatto, è possibile prefigurare un’Europa che, anche a causa della crisi politica interna di Francia e Germania, tende a procrastinare decisioni importanti almeno fino al nuovo assetto del governo tedesco (primavera del 2025) o a metà del mandato di Trump – come detto, un potenziale bivio.

È più difficile essere ottimisti, accettando la scuola di pensiero secondo cui la “scossa” della nuova presidenza americana spingerebbe finalmente l’UE – che Trump non ama affatto e non riconosce come interlocutore – a prendere le decisioni necessarie per diventare un vero attore nel campo della difesa e per recuperare la competitività perduta nel settore tecnologico. Questa tesi si spinge anche oltre: proprio per la debolezza dei due maggiori Stati nazionali, una Commissione apparentemente fragile come quella di Ursula von der Leyen potrebbe avere maggiore spazio d’azione, anzitutto in campo commerciale – uno dei settori in cui gode di competenze esclusive e che sarà, inevitabilmente, un terreno di confronto con Washington. Ma sarà forte la tentazione delle capitali europee di ritagliarsi esenzioni preferenziali.

In un quadro del genere, un governo come quello italiano ha qualche vantaggio, per motivi di stabilità interna e di affinità politica con la nuova Casa Bianca e con il mondo “Trusk”. Ma dovrà gestire due punti deboli: una spesa militare ancora all’1,5% del PIL e un surplus commerciale con gli Stati Uniti di circa 40 miliardi di dollari. Dovrà aumentare la prima e ridurre il secondo per rispettare i parametri che Donald Trump chiede agli interlocutori europei, per considerarli alleati. Inoltre, per esercitare il ruolo a cui ambirebbe – un tramite fra la nuova America e la vecchia Europa – l’Italia ha bisogno di una sponda continentale: vedremo se le alleanze variabili, che appaiono parte integrante dell’attuale assetto europeo, serviranno allo scopo.

La NATO dovrebbe, a rigor di logica, diventare più europea, nell’interesse di tutti i suoi membri, con un aumento delle spese militari e lo sviluppo della base industriale della difesa. Ma non lo farà in maniera sufficiente se i governi del vecchio continente ritenessero che l’America in versione MAGA potrebbe anche non durare. Sarebbe un errore di prospettiva: come si è cercato di dire, Trump è un sintomo, non solo la causa, della stanchezza imperiale degli Stati Uniti e del rigetto della vecchia epoca globale. Intanto, potrebbe prevalere un poco efficace bilateralismo verso Washington, e quasi certamente anche verso la Russia, in caso di un mezzo accordo sull’Ucraina.

Alcuni, si diceva, sperano in un colpo d’ala dell’Europa verso la famosa “autonomia strategica”, sia nelle tecnologie più avanzate sia nella difesa, ma ci saranno forti ostacoli sul piano industriale – senza una base produttiva solida e un mercato unico forte, non si raggiunge nessuno dei due obiettivi – e su quello politico – senza la volontà di rinunciare ad altri pezzi di sovranità nazionale, non si raggiunge una capacità decisionale unitaria per reagire rapidamente agli eventi e anzi cercare di anticiparli e gestirli attivamente.

Il volto dell’America, in questo senso, è per certi versi anche un’immagine interessante per capire che volto avrà l’Europa: sia perché alcuni fenomeni politici e sociali hanno dei paralleli nel vecchio continente, sia perché comunque con questa America dovremo interagire – non con una terra immaginaria o tratta da ricordi nostalgici.

In conclusione, la vittoria di Donald Trump fa parte e accentua un cambiamento di epoca, fatto di sconfitte degli “incumbent”, di parziale frammentazione del commercio internazionale, di resistenze agli effetti sociali della vecchia globalizzazione, di ritorno delle politiche industriali, di rivalità geopolitiche che impattano tutto il resto. Il vecchio ordine liberale è largamente finito, con la crisi delle sue istituzioni e il parziale “retrenchment” del suo principale garante.

Con Joe Biden è uscito di scena l’ultimo presidente transatlantico, che credeva nell’alleanza necessaria delle democrazie liberali, all’ombra dell’egemonia americana. Con Donald Trump, torna alla Casa Bianca il volto di un’America alle prese con se stessa, mossa da pulsioni unilaterali e convinta della propria forza dominante come fattore esclusivo. L’Europa, nella visione del nuovo presidente americano, è secondaria. Il volto dell’America di Trump è nazionalista nei fatti, non internazionalista a parole.

Sul piano economico, vivevamo già in una situazione di frammentazione del sistema globale, segnato dalla competizione USA-Cina (con i relativi dazi e controlli all’export). Con Trump, questa tendenza si accentuerà. Cosa problematica per una Cina che vive una fase di difficoltà economiche senza precedenti negli ultimi decenni. E per un’Europa che dipende dal commercio internazionale molto più degli Stati Uniti stessi. I mercati scommettono che riduzione delle tasse e deregulation spingeranno la crescita americana, almeno per una prima fase. Mentre dazi ed espulsioni, con il loro impatto inflattivo, verranno applicati solo gradualmente e solo in parte. Può darsi, ma è bene non farsi troppe illusioni: l’aumento delle tensioni commerciali è sicuro.

L’Europa, con le sue debolezze interne, ha parecchio da perdere. Con Washington aumentano le differenze di approccio, regolatorie e commerciali. E sui rapporti fra due aree così reciprocamente rilevanti sul piano finanziario e degli investimenti peserà in modo rafforzato il problema Cina: la Casa Bianca condizionerà i rapporti con l’UE a restrizioni all’export verso Pechino (con sanzioni secondarie) e la Cina riverserà sui mercati europei la propria “sovracapacità” produttiva. Anche per questo, l’Europa non ha interesse a giocare fino in fondo la carta delle ritorsioni commerciali (che pure ci saranno) ma dovrà immaginare una strategia più sofisticata, che parta anzitutto dal rilancio del mercato interno. Cosa del resto necessaria, Trump o non Trump. L’UE dovrà anche provare a negoziare degli accordi con Washington, partendo dal riconoscimento che l’Europa, con l’IVA sulle importazioni dai paesi extraeuropei, applica nei fatti a sua volta dei dazi. Una riduzione negoziata delle barriere tariffarie produrrebbe una riduzione dei prezzi anche per gli europei.

Abbiamo di fronte un periodo incerto, con meno America, o comunque con un’America dal volto duro e magari poco amichevole; non possiamo permetterci, da europei, di fare tutto da soli, ma neppure di aspettare che qualcuno venga dall’Atlantico a salvarci – dai tanti pericoli incombenti e da noi stessi.

Questo articolo è l’editoriale del numero 4-2024 di Aspenia