![]() La rubrica che Aspenia online ha lanciato nel novembre 2023 adotta il termine “Geoeconomics”, che in italiano si traduce in “geoeconomia”: è forse opportuno fornire una definizione precisa di come intendiamo tale termine e di come riteniamo che non andrebbe invece inteso. Per farlo è necessario un passo laterale, per così dire, verso quella che troppo spesso sentiamo chiamare “geopolitica”.

La rubrica che Aspenia online ha lanciato nel novembre 2023 adotta il termine “Geoeconomics”, che in italiano si traduce in “geoeconomia”: è forse opportuno fornire una definizione precisa di come intendiamo tale termine e di come riteniamo che non andrebbe invece inteso. Per farlo è necessario un passo laterale, per così dire, verso quella che troppo spesso sentiamo chiamare “geopolitica”.

La cosiddetta “analisi geopolitica” è diventata purtroppo la vittima di una grave confusione intellettuale, pervertendo il senso originario del suffisso che troviamo nel termine “geo-politica” (la geografia politica), ma proponendo anche tesi talmente lontane dalla specifica tradizione di pensiero a cui il termine si può far risalire da renderlo praticamente irriconoscibile. Il primo uso è solitamente attribuito al geografo svedese Rudolf Kjellén nel 1899, e il neologismo si afferma nel primo quarto del XX secolo, finendo per essere fortemente identificato con le teorie aggressive ed espansionistiche della Germania nazista.

Uno dei protagonisti del grande rilancio della “nuova” geopolitica in Italia dagli anni ’90, Carlo Jean, ha chiarito per l’Enciclopedia Treccani il rapporto molto indiretto e intellettualmente lasco tra quella tradizione di pensiero e l’uso oggi più diffuso del termine geopolitica: “Il termine ‛geopolitica’ è tornato di moda e si è rapidamente diffuso nel linguaggio dei media dopo la fine del mondo bipolare e delle sue ideologie globali”. Insomma, siamo di fronte a una moda nel linguaggio dei media, affermatasi in reazione alla fine di un’epoca storica e delle sue ideologie. Forse sarebbe allora più corretto dire che siamo di fronte a una moda ideologica. A tal proposito è degno di nota anche il fatto che lo stesso Jean riconosce sia una “inflazione semantica” del termine sia una sostanziale indefinibilità dei suoi confini disciplinari.

Tutto ciò non sarebbe un problema se le “analisi geopolitiche” non fossero diventate la modalità di gran lunga dominante di presentazione e inquadramento di quasi qualsiasi evento di pubblica rilevanza che travalichi i confini statuali. Il fenomeno “inflattivo” a cui allude Jean ha purtroppo trasformato quello che era inizialmente un utile approccio (tra una pluralità di altri strumenti analitici) in una sorta di passaggio obbligato, come se esclusivamente l’aggettivazione “geopolitica” conferisse credibilità, serietà e gravitas a spiegazioni, narrazioni, interpretazioni.

Si è così consolidata una dannosa commistione tra analisi teorica, prescrizione, ideologia. Per essere più precisi, quasi tutti gli studi che si presentano come ispirati a una visione o un approccio di tipo “geopolitico” adottano una prospettiva genericamente “realista” (dalla famiglia di teorie che nella disciplina delle Relazioni Internazionali si definiscono “realismo politico”), si inseriscono nel filone della “Realpolitik” nel fornire indicazioni di policy, e propugnano una visione fortemente ideologica che in sostanza privilegia alcuni fattori delle relazioni internazionali rispetto ad altri.

E’ quella che possiamo allora meglio definire come “geopolitica generica”, una specie di passepartout per aprire ogni porta e spiegare ogni evento grazie a una competenza che i suoi stessi detentori non vogliono precisare. Parlano infatti di ciò che rifiutano – l’irenismo, la fiducia nel diritto internazionale ma anche nel progresso e nelle istituzioni in generale – ma ben poco del carattere distintivo di un approccio propriamente “geopolitico”.

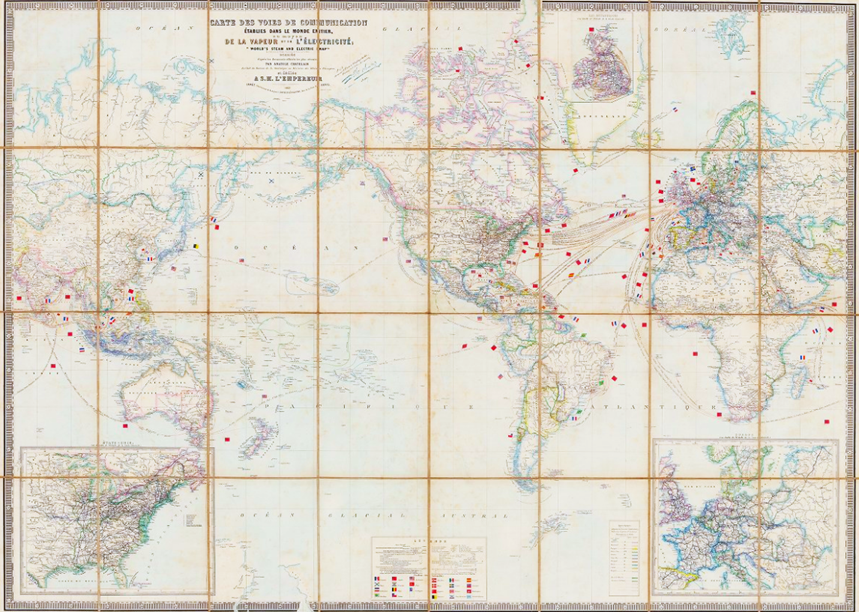

A onor del vero, c’è a caratterizzarli la passione per le mappe e le rappresentazioni pseudo-geografiche. Ma la mappatura dei fenomeni e la cartografia sono in qualche modo una cortina fumogena, perché conferiscono una patina di oggettività “fisica” alle argomentazioni proposte, mentre in effetti le rappresentazioni grafiche appartengono al campo della “geografia politica” – dunque a un campo che ha ben poco di oggettivo. E’ ben noto infatti che i confini, che pure possono certamente avere una dimensione fisica e tangibile (dal filo spinato alle torrette armate agli uffici della dogana), sono in prima battuta dei costrutti politico-istituzionali, e ovviamente non esistono in natura. Esistono semmai barriere fisiche che vengono utilizzate come frontiere: catene montuose, corsi d’acqua, deserti, etc. Ma è altrettanto vero che quegli ostacoli possono essere utilizzati anche come punti di collegamento o di passaggio: valichi, fiumi attraversabili, rotte marittime, vie carovaniere etc. Inoltre, i confini cambiano e si spostano (la Storia è piena di casi del genere) a prescindere dalla (relativa) immutabilità dell’ambiente naturale.

E’ insomma l’organizzazione politica che definisce la gestione e il senso del territorio fisico per le collettività umane. Dunque, qualsiasi mappatura è un esercizio analitico prima che una fotografia neutrale e oggettiva.

Tutto ciò può sembrare scontato, ma evidentemente non lo è spesso per le “analisi geopolitiche”, che sistematicamente oscillano tra ineluttabilità geografica e plasticità delle mappe, a volte spiegando che gli eventi e le decisioni dei leader politici sono strettamente concatenati e prevedibili, salvo aver raramente utilizzato ex ante le concatenazioni per prevederli davvero.

Un uso generico (se non ubiquo) del termine presenta anche un tratto quasi narcisista, poiché attribuire alle proprie analisi una valenza “geopolitica” è ormai come dire che queste meritano attenzione sempre e comunque, visto che riguardano temi di grande rilevanza. Un semplice test svela questo sottile meccanismo psicologico e comunicativo: proviamo a sostituire il termine “importante” all’aggettivo “geopolitico”, e non ci sarà praticamente alcun mutamento di senso.

Si può notare a questo punto che la tentazione di usare un po’ di cortina fumogena ha colpito perfino la Commissione Europea, almeno dall’insediamento dell’attuale esecutivo guidato da Ursula von der Leyen: la Presidente ha fin dall’inizio caratterizzato il suo mandato come quello di una “Commissione geopolitica”. E il gioco è fatto, se l’obiettivo è sottolineare l’importanza del ruolo di questo organismo in un mondo difficile, competitivo, e spesso conflittuale. Non sarebbe però bastato dichiarare, appunto, che il mondo attorno alla UE è complicato, e che la Commissione si deve occupare con impegno (anche) di relazioni internazionali?

Pensiamo davvero che nella percezione del cittadino europeo medio aumenti la stima verso gli organismi di Bruxelles per il fatto che questi usano il termine “geopolitica”? A giudicare dai vari sondaggi sulla fiducia delle opinioni pubbliche nelle istituzioni europee, si direbbe di no. Forse la geopolitica può molto, ma non così tanto.

Questa premessa sul versante geopolitico è stata necessaria per arrivare a chiarire cos’è, e cosa non è, la geoeconomia – almeno a parere di chi scrive.

Ci viene in aiuto un libro del 2021 del politologo Glenn Diesen, che utilizza proprio una prospettiva geoeconomica per offrire una valutazione innovativa (secondo l’autore) sulla rivalità tra le grandi potenze nel contesto della “quarta rivoluzione industriale” in atto. Il volume può considerarsi rappresentativo di un vasto filone di studi che si autodefinisce distinto rispetto ad altri filoni di analisi, e dunque è degno di attenzione.

In modo piuttosto lapidario, l’autore scrive che “Geoeconomics is the political economy of realist theory”. E aggiunge che “The fundamental assumption of geoeconomics is that states compete for relative economic gains to survive in an anarchic world”. Sembrano concetti netti e ben definiti.

A ben guardare, tuttavia, entrambe le affermazioni sono quasi prive di contenuto: la teoria realista non ha bisogno di una political economy perché parte dal presupposto che lo Stato subordini qualsiasi sfera della vita collettiva (dunque anche l’economia) alla ricerca competitiva del potere; e non serve dunque la geoeconomics per dirci, proprio in quella prospettiva teorica, che gli Stati competono per acquisire vantaggi economici relativi. Semmai, il problema della teoria realista è come spiegare l’interazione complessa tra Stati e mercati, nella misura in cui i secondi sono almeno parzialmente autonomi rispetto ai primi.

L’operazione concettuale di Diesen rischia di importare tutte le colpevoli ambiguità (e alcune deliberate mistificazioni) della “geopolitica” nell’analisi economica dei luoghi e dei flussi di beni e servizi. Siamo cioè di fronte alla traslazione della geopolitica “generica” nell’economia, per costruire una geoeconomia altrettanto “generica”, che potrebbe tranquillamente tradursi in “competizione economica tra Stati”. Il che non ha bisogno né del suffisso “geo” né di un neologismo.

Leggi anche: I pericoli di un mondo diviso

Esiste già, infatti, la specifica disciplina nota appunto (nel mondo anglosassone) come “political economy” che si occupa precisamente dell’azione degli Stati rispetto ai mercati (con contributi della politologia, della sociologia etc.). Cosa può dunque aggiungere la “geoeconomics” come intesa da Diesen e molti altri? Di fatto, ben poco, visto che si riduce alla dimensione economica di una Realpolitik parzialmente adattata al XXI secolo.

L’autore qui ricordato è esplicito in tal senso quando spiega che “Geoeconomic theory repudiates the liberal theoretical assumptions of trade and integration” (p.45). Affermazione alla quale si può facilmente replicare: chiunque può anche ripudiare gli assunti teorici che non gradisce, ma non potrà evitare di porsi quesiti empirici su quanti scambi commerciali e quale livello di integrazione economica ci siano effettivamente. In altre parole, si rischia qui una grave confusione tra presupposti teorici da una parte (che determinano le domande da fare) e risposte basate su evidenze empiriche dall’altra (che non dovrebbero certo essere “ingabbiate” da una specie di area di contenimento ideologica). Se insomma le catene del valore si stanno accorciando, ma (come molti dati fanno sospettare) restano ben più lunghe e soprattutto più complesse di quelle del passato, allora non c’è “teoria geoeconomica” che tenga, e si deve prendere atto delle evidenze sull’interdipendenza e varie forme di integrazione dei mercati. La questione centrale non è dimostrare che gli Stati cercano di sfruttare i mercati per acquisire vantaggi rispetto ai propri concorrenti (lo hanno sempre fatto, in qualsiasi contesto tecnologico); è capire come interagiscono con i mercati complessi e semi-globalizzati di oggi.

Giunti a questo punto, è più agevole offrire una possibile definizione semplice ma anche funzionale del termine geoeconomics/geoeconomia: si può intenderlo come l’insieme delle dinamiche dei grandi flussi internazionali di merci lavorate, materie prime e servizi, e i loro inevitabili intrecci con i rapporti diplomatici e di sicurezza.

Leggi anche: New Geoeconomics #1

Adottare questa prospettiva geoeconomica ci consente allora di porre dei veri quesiti sulla globalizzazione e sui suoi limiti, senza presumere di avere già le risposte e di doverle solo confermare. La nostra rubrica cerca effettivamente di capire se e come i flussi globali e regionali si stiano riconfigurando, e una prima ricognizione (dalle filiere di un materiale strategico come il litio alla grafite e a un suo derivato come il grafene, dal nuovo ruolo di un grande polo economico come l’India alla collocazione della UE in queste dinamiche) suggerisce che il tasso di interdipendenza è molto alto per tutti (Paesi grandi, medi e piccoli) – che si voglia chiamarla globalizzazione oppure no. Del resto, continuano a suggerirlo studi empirici che stranamente sono quasi del tutto ignorati dai media; per un recente esempio si veda lo studio dell’IMF firmato da Serhan Cevik con il titolo “Long Live Globalization: Geopolitical Shocks and International Trade”[3], che conclude tra l’altro

“the much-debated geopolitical proximity between countries, as measured by the similarity of voting behavior at the UN, has contradictory and statistically insignificant effects on bilateral trade statistics, depending on the level of economic development, over a long period from 1948 to 2021 with several intervals of heightened geopolitical tensions during the Cold War and various conflicts and wars, including Russia’s invasion of Georgia in 2008 and annexation of Crimea in 2014.[ … ] In other words, international trade relationships have proven to be, by and large, resilient to occasional shifts in the geopolitical landscape.”

In breve, al momento non ci sono trend sufficienti per dichiarare superata la globalizzazione, che invece risulta “resiliente”, cioè potremmo dire più flessibile e multiforme di quanto credano i cultori della “geopolitica/geoeconomia generica”. Il che implica, probabilmente, che abbiamo bisogno di strumenti più sofisticati e migliori per analizzare e capire quanto ci sta accadendo attorno.

E’ proprio quanto cercheremo di fare nei contributi della rubrica “New Geoeconomics”, puntando ad evitare le trappole poste dall’uso improprio della geopolitica generica. ![]()