Bolle e identità negli Stati Uniti della polarizzazione ideologica

Da un po’ di tempo gli elettori democratici e quelli repubblicani sembrano avere sempre meno cose in comune, tranne una: si sposano sempre più tra loro e sempre meno con chi vota diversamente. Già nel 2010[1] secondo dati YouGov il matrimonio “inter-partitico” veniva visto con crescente sospetto da una parte significativa delle basi dei due partiti – in realtà più dai secondi (49%) che dai primi (33%) – con un forte incremento rispetto al 2008 (quando i contrari erano il 27% tra i repubblicani e il 20% tra i democratici). Un po’ come nell’Ottocento, l’età dell’oro dei partiti di massa americani come ci insegna Arnaldo Testi, ma molto meno che negli anni Cinquanta del secolo scorso quando, al culmine dell’età del consenso centrista, non più del 5% vedeva con sfavore quell’eventualità.

Si può forse partire da qui per cogliere la profondità delle divisioni che spaccano l’America come mai era successo da molto tempo a questa parte. Comportamenti privati sempre più dettati dalla affiliazione ideologica, distanze tra le parti sempre più ampie, memorie sempre meno condivise in un paese che vede la sua tradizione di “nazionalismo civico” inclusivo e plurale nuovamente minacciata da un “nazionalismo razziale” altrettanto radicato nella storia nazionale, secondo la lettura offerta dallo storico Gary Gerstle in “American Crucible. Race and Nation in the Twentieth Century” (2008).

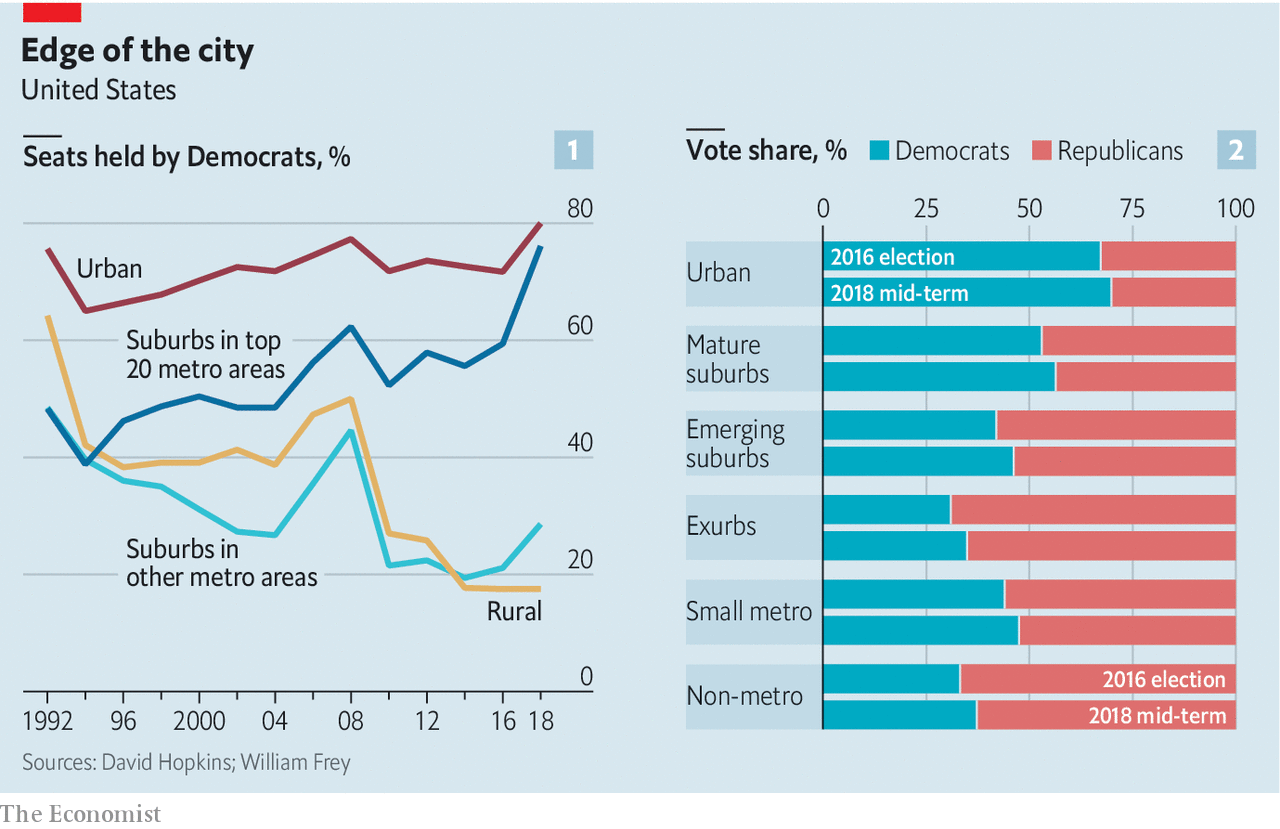

Sempre più distanti, democratici e repubblicani, anche dal punto di vista residenziale. I primi prevalenti nelle aree a più alta densità abitativa, i secondi in quelle che per semplicità si definiscono rurali, ma che in realtà cominciano appena il tessuto urbano comincia a rarefarsi. La nuova tendenza alla polarizzazione geografica è in atto dai primi anni Settanta e ora è giunta al punto più alto dalla Guerra civile – benché allora la divisione fosse per Stati, non per zone abitative.

Lo si vede a livello macro. Nella combattuta corsa in Texas tra Ted Cruz and Beto O’Rourke per un seggio al Senato nel 2018 il democratico prevalse nelle contee metropolitane (Houston, Dallas, and San Antonio, Austin) con maggioranze tra il 60% e il 75%, ma Cruz vinse con almeno il 75% dei voti in 151 delle 254 contee dello Stato, ed ebbe la meglio. Solo in 13 di queste si registrarono margini inferiori ai 10 punti. E lo si vede a livello micro, anche in aree urbane medio-piccole e quasi esclusivamente bianche. La correlazione tra densità abitativa e voto, quasi inesistente fino agli anni Cinquanta, è ora strettissima.

La spiegazione più diffusa è stata fornita da Bill Bishop in “The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart” (2008): un crescente numero di americani sceglie di richiudersi in enclaves omogenee in cui si riduce drasticamente la possibilità di vivere fianco a fianco con persone di orientamento politico opposto, oppure con stili di vita di solito associati a questi orientamenti.

Ma la ricerca ha poi mostrato che le basi empiriche di questa tesi sono labili. Le scelte residenziali sono in realtà soggette a rigidi vincoli lavorativi, familiari e di reddito. E’ piuttosto il riallineamento del sistema dei partiti successivo alla stagione dei diritti civili che ha finito per fissare e amplificare una preesistente polarizzazione geografica, come ha mostrato la politologa Lilliana Mason in “Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity” (2018). Da quando tra fine anni Sessanta e inizio anni Settanta i bianchi del Sud e quelli a basso livello di istruzione sono approdati al GOP, il Partito Democratico è diventato quello delle minoranze e dei bianchi a alto livello di istruzione, tradizionalmente concentrati nelle città e nelle aree a maggiore densità.

Separati dal punto di vista residenziale, gli elettori americani sono anche sempre più irreggimentati in schieramenti contrapposti su temi etico-culturali, prima che politici, e accomunati da una ostilità reciproca che sconfina nella delegittimazione. Lo dimostra in primo luogo la crescente divaricazione su temi come l’aborto sul quale, secondo dati Gallup, fino a tutti gli anni Ottanta i due elettorati avevano orientamenti quasi identici, mentre ora il divario è netto: quasi il 50% dei democratici, ma poco più del 10% dei repubblicani, sono favorevoli. E in secondo luogo l’innalzamento della temperatura dello scontro politico, secondo dati del Pew Research Center del 2016: mai come in quell’anno l’opinione di una parte nei confronti dell’altra è stata così negativa, e in particolare dal 2008 il dato dell’apprezzamento per il candidato avversario è crollato vertiginosamente.

Donald Trump non ha prodotto questa polarizzazione, ma l’ha cavalcata ed estremizzata. Non tanto attraverso le politiche perseguite durante il suo primo mandato, che su questioni cruciali come le tasse, l’immigrazione e la politica economica non si sono discostate apertamente dal solco delle amministrazioni repubblicane precedenti. Quanto attraverso una deriva identitaria perseguita attraverso azioni (l’ostentata crudeltà delle gabbie riservate ai figli dei migranti provenienti dall’America centrale) e omissioni (la mancata presa di distanza dalla galassia del suprematismo bianco) a alto contenuto simbolico e dimostrativo che hanno rimesso in circolazione quello spettro del nazionalismo razziale che molti credevano estinto dopo l’elezione di Barack Obama. E che invece continuava a aggirarsi per l’America, come alcune azioni e reazioni durante gli otto anni di permanenza del primo afro-americano al 1600 di Pennsylvania Avenue indicavano chiaramente.

Vale la pena di ricordare che è all’inizio del secondo mandato di Obama (2012) che si coagula la protesta di Black Lives Matter, prima in occasione dell’assoluzione di George Zimmermann, che aveva sparato al diciassettenne afroamericano Trayvon Martin nel febbraio 2012 in Florida, e poi nel 2014 con l’uccisione di Michael Brown a Ferguson, Missouri e di Eric Garner a New York da parte di agenti di polizia. E che quegli otto anni sono idealmente racchiusi da due momenti di grande significato per la costruzione di una identità nazionale inclusiva, plurale e finalmente capace di fare i conti con l’eredità di quella che D.E.B. Du Bois in “The Souls of the Black Folk” (1903) aveva profeticamente chiamato “la linea del colore”. Prima “A more perfect union”, il discorso dell’allora candidato Obama al National Constitution Center di Philadelphia del marzo 2008 che avrebbe ispirato la sua pedagogia presidenziale; poi l’apertura del National Museum of African American History and Culture sul National Mall di Washington, istituito nel 2003 e inaugurato da Obama nel settembre 2016.

Azioni che hanno generato reazioni e accelerato tendenze preesistenti alla polarizzazione della vita politica e alla frammentazione della scena pubblica. La manifestazione più radicale di questa spaccatura si è avuta a Charlottesville, Virginia nell’agosto 2017, quando il nazionalismo razziale si rivelò nel modo più eclatante con il Unite the Right Rally in risposta alla richiesta di giustizia razziale generata dal massacro della chiesa afro-americana Charleston, South Carolina del giugno 2015 da parte di un suprematista bianco.

E una manifestazione meno drammatica ma forse più indicativa di quanto sarebbe successo si era però già avuta con il movimento Tea Party, nato nel 2009 come protesta contro le prime misure anti-crisi dell’amministrazione Obama nel settore immobiliare devastato dalla crisi dei mutui subprime. Quell’incendio inizialmente antistatalista e antitasse era poi divampato con grande rapidità nelle praterie della destra radicale, alimentato dai nativisti delle milizie anti-immigrazione e dai birthers secondo i quali Barack Obama non era nato negli Stati Uniti e dunque non eleggibile alla presidenza, insomma un usurpatore alla Casa Bianca.

Entrambe queste manifestazioni erano, tra le altre cose, anche un capitolo delle “history wars” che stanno dilaniando il paese: da un lato lo scontro sulla rimozione della statua del generale confederato Robert Lee, dall’altra l’appropriazione di un mito fondante della vicenda rivoluzionaria. Ed entrambe ci parlano di una profonda spaccatura politica e culturale la cui accelerazione pare difficilmente comprensibile senza fare riferimento alla crisi finanziaria del 2008 e ai suoi effetti diretti e indiretti, tra i quali è lecito annoverare l’elezione del primo presidente afro-americano.

Nota:

[1] Shanto Iyengar, Gaurav Sood, Yphtach Lelkes – “Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization”. September 2012 Public Opinion Quarterly 76(3):405-431