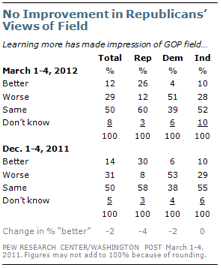

Dopo mesi di dibattiti e (da gennaio) numerosi caucus e primarie con una copertura mediatica intensa, il risultato della maratona tra i candidati repubblicani è molto deludente per il partito: come si vede dalla tabella qui sotto, tra gli indipendenti le opinioni sono rimaste le stesse di tre mesi fa, con il 28% di intervistati che afferma di avere ora un’opinione peggiore dei candidati di quanto non avesse prima dei dibattiti. Tra gli stessi elettori del partito, appena un quarto (26%) ritiene che la maggiore informazione sia stata utile, mentre sono aumentati (12%) coloro che vedono più negativamente i repubblicani.

Ancora peggio, secondo un sondaggio NBC/Wall Street Journal, addirittura il 40% degli intervistati ha dichiarato che le primarie hanno dato loro un’impressione negativa dei candidati repubblicani.

Queste difficoltà del partito repubblicano nel trovare un candidato forte da contrapporre a Barack Obama nelle elezioni di novembre sono il sintomo di una crisi non contingente ma strutturale e di lungo periodo: in realtà il partito ha vinto una sola elezione presidenziale negli ultimi 20 anni, quella del 2004, e non ha trovato candidati credibili nel 1992, nel 1996, nel 2008.

Prima di tutto: perché “una sola” elezione? Perché il 2000 fu un’elezione rubata: Al Gore ottenne 51.003.926 voti, contro i 50.460.110 di George W. Bush, oltre mezzo milione in più. Nel collegio elettorale Bush ottenne 271 voti contro 267 ma si sa che i 25 grandi elettori della Florida furono ottenuti solo grazie a una ben orchestrata campagna di manipolazioni, che culminò con l’incredibile divieto, da parte della maggioranza della Corte Suprema, di continuare il riconteggio delle schede, un adempimento che avrebbe quasi certamente dato la maggioranza dei voti popolari dello stato a Gore. In questo caso, il pacchetto di 25 delegati sarebbe andato a Gore, che sarebbe stato eletto presidente con 292 voti elettorali su 538.[1]

Il partito repubblicano prevalse nelle elezioni del 2004, ma uno sguardo ai risultati mostra anche in questo caso la sua debolezza: Bush ottenne 62.040.610 voti, pari al 50,73% – cioè un risultato decisamente modesto per una consultazione popolare condotta nel clima di guerra post-11 settembre. Malgrado i democratici schierassero un candidato per nulla carismatico come il senatore del Massachusetts John Kerry, essi ottennero oltre 59 milioni di voti, esattamente la stessa percentuale (48,3%) ottenuta da Gore nel 2000.

Nelle altre elezioni del ventennio che stiamo prendendo in considerazione, i repubblicani ottennero il 37, 45% dei suffragi nel 1992 con George Bush padre (il peggior risultato mai ottenuto da un presidente in carica: Herbert Hoover, nel 1932, in un momento in cui la disoccupazione era al 25%, ottenne il 39,95%). Nel 1996, il senatore Bob Dole ottenne il 40,72% contro Bill Clinton, che fu facilmente rieletto ottenendo il 49,23% dei suffragi. Infine, nel 2008, Obama ottenne il 52,87% dei voti contro il 45,63% del senatore McCain.

Anche includendo nell’analisi le elezioni del 1988, facilmente vinte da George Bush padre contro un candidato democratico modesto come il governatore del Massachusetts Michael Dukakis, la percentuale di voti popolari ottenuta dai democratici è superiore a quella dei repubblicani quattro volte su sei. E, nella media, è esattamente di due punti superiore: 48% contro 46%. Si tratta di un margine di sicurezza che non garantisce la vittoria ma offre chiaramente migliori possibilità ai candidati democratici – tra l’altro, queste sono proprio le percentuali di cui sono accreditati rispettivamente Obama e Romney se si votasse oggi. Dalla fine dell’era Reagan , i democratici hanno avuto una base sociale più larga e solida tra i votanti: le vittorie repubblicane alle presidenziali sono state essenzialmente il frutto di una maggiore abilità tecnica nella conduzione delle campagne elettorali (1988 e 2004), unita a una maggiore determinazione nel vincere a qualsiasi costo, anche forzando le regole democratiche (2000).

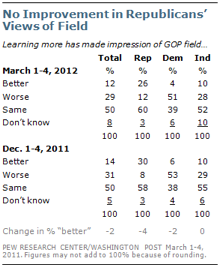

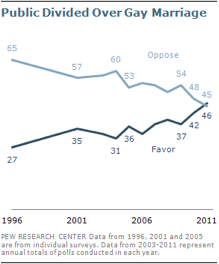

Questo gap è originato da un’evoluzione dell’elettorato americano ben rappresentata ad esempio nel grafico qui sotto, dove si vede il cambiamento dell’atteggiamento del pubblico verso i matrimoni gay:

Mentre ancora nel 1996, quando Bill Clinton fu facilmente rieletto, due terzi degli americani erano contrari a questa istituzione, nel 2011 il 46% degli intervistati si dichiarava favorevole, contro il 45% di contrari.[2] Benché i repubblicani ne facciano una wedge issue, un tema da sfruttare per dividere (a loro favore) l’elettorato, in realtà la tolleranza per stili di vita differenti ha continuato ad allargarsi, in particolare per quanto riguarda l’omosessualità. Ciò significa che il partito difende delle posizioni progressivamente sempre più minoritarie nella società americana.

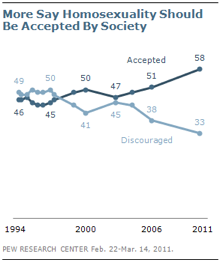

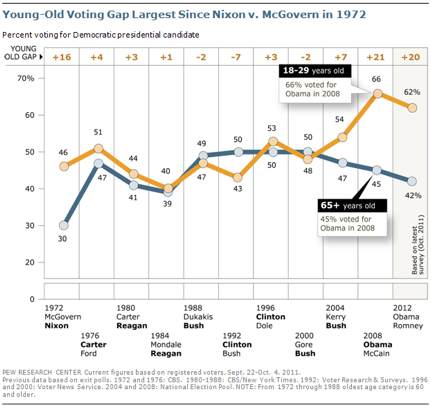

I risultati in termini di voto non sono costanti, ma il grafico qui sotto mostra come i giovani abbiano abbandonato da un pezzo il partito repubblicano. Quando votano (come hanno fatto nel 2008) il loro sostegno ai candidati democratici è decisivo – e il calo del 2000 va attribuito non tanto alla fiducia in G.W. Bush, quanto al forte sostegno che il candidato indipendente Ralph Nader ottenne in quell’anno proprio dai giovani.

Come si sa, il tema delle primarie repubblicane in corso è “chi è il candidato che meglio rappresenta i valori tradizionali dell’America?”. Per rispondere a questa domanda Rick Santorum, Newt Gingrich e Michelle Bachmann si sono presentati come i “veri conservatori”, cioè come coloro che si batteranno non solo contro i matrimoni gay ma anche contro l’aborto, le tasse, l’immigrazione, la riduzione delle spese militari e, naturalmente, ogni intervento dello stato nell’economia. Su una posizione eretica è il solo deputato del Texas Ron Paul, che vorrebbe addirittura abolire la Federal Reserve e tornare al Gold Standard ma, nello stesso tempo, è contro gli interventi militari all’estero.

Questa piattaforma ha un vantaggio: mobilita i fedelissimi, gli ascoltatori dei programmi radiofonici di Rush Limbaugh, gli attivisti del Tea Party che non credono alla teoria dell’evoluzione e considerano l’idea del riscaldamento globale un complotto degli ecologisti. Stiamo parlando di decine di milioni di persone, che prevalentemente vivono nelle zone rurali e sono profondamente religiose. Costituiscono circa un terzo dell’elettorato e ne sono probabilmente la parte più attiva perché potenti lobby come la National Rifle Association e Americans for Tax Reform li organizzano. Quando si mobilitano, come nel 2010, sono in grado di regalare al partito repubblicano la maggioranza alla Camera dei rappresentanti.

I politici repubblicani lo hanno capito da un pezzo e hanno modificato il loro linguaggio, il loro stile e i loro programmi di conseguenza: Mitt Romney ha rinnegato la riforma sanitaria di cui fu l’artefice quando era governatore del Massachusetts perché troppo simile a quella di Obama. Da Bush padre in poi, i candidati del Grand Old Party hanno corteggiato tutti i pregiudizi e le fobie di questa frazione del pubblico che, attraverso le primarie, determina chi si presenterà alle elezioni per un seggio di deputato, di senatore o per la carica di presidente.[3]

Karl Rove, il consulente politico che ha “inventato” George W. Bush e lo ha fatto diventare presidente per due volte, teorizzava che, in un sistema politico dove va a votare circa il 50% dei cittadini, non è importante convincere tutti; è molto più proficuo convincere e mobilitare gli elettori più politicizzati perché vadano alle urne con amici e parenti. Questa strategia ha funzionato perfettamente nelle presidenziali del 2004 e nelle elezioni per la Camera del 2010, dove i democratici delusi dai primi 21 mesi di presidenza Obama sono rimasti a casa lasciando campo libero ai candidati repubblicani.

La strategia di mobilitare la base e ignorare gli elettori indipendenti ha, tuttavia, una debolezza insanabile: va in senso opposto ai desideri di una maggioranza degli americani, che vogliono una società più laica, tollerante, aperta. Tra il 1992 e il 2008, i democratici hanno ottenuto una maggioranza del voto femminile in ogni singola elezione presidenziale. Nelle elezioni del 2010, la bassa partecipazione al voto aveva consentito ai repubblicani di prevalere anche tra le donne, ma sono bastati pochi mesi di “guerre culturali” per rovesciare la situazione: secondo una sondaggio New York Times/CBS News del febbraio 2012, tra le donne Obama prevarrebbe su Romney 57% a 37%. Un distacco incolmabile.

In estrema sintesi, ci sono ragioni di fondo per cui i repubblicani continuano ad essere divisi e a compiere gaffe che alienano parti importanti dell’elettorato: non è perché i candidati siano incompetenti, ma perché la strategia del partito, da Reagan in poi, è stata quella di mobilitare gli americani in una guerra permanente sui “valori”, ma gran parte degli americani è stanca e diffidente di questa guerra anacronistica.