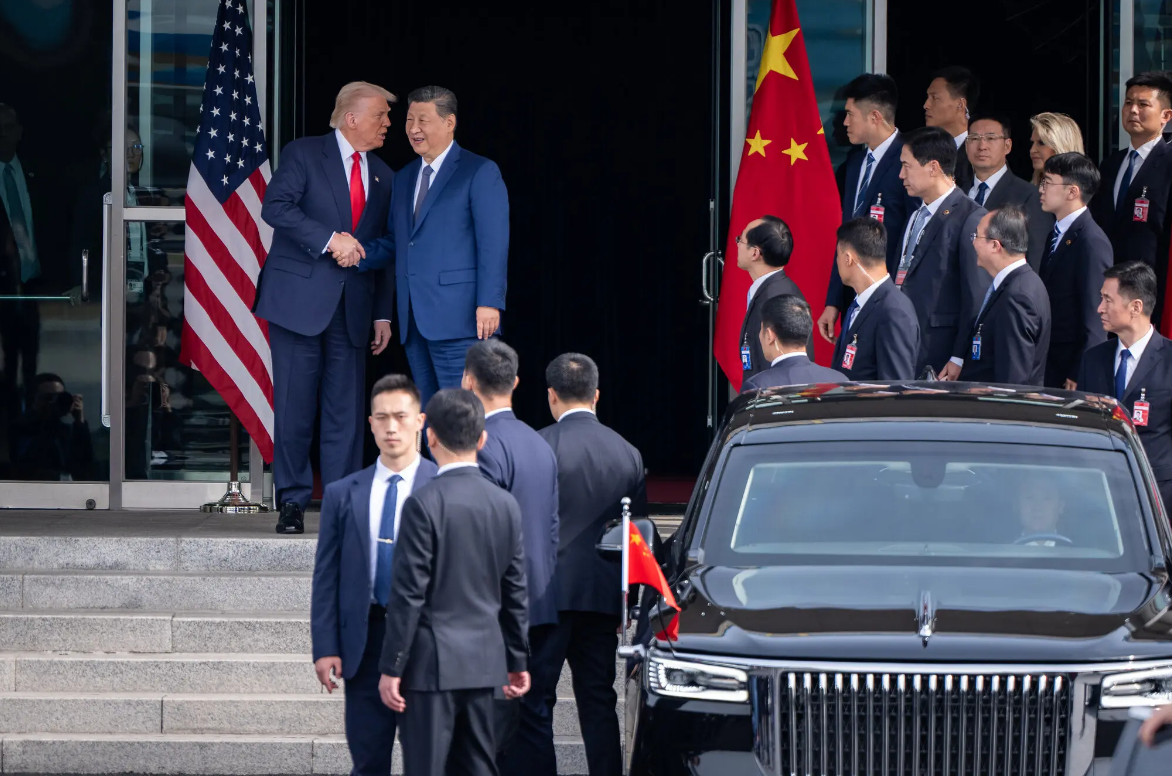

![]() Il vertice in terra coreana tra Donald Trump e Xi Jinping, il 30 ottobre, è stato importante soprattutto per il leader cinese, che si vede riconosciuto, una volta di più, lo status di “pari grado” come rappresentante della seconda superpotenza mondiale. Ciò non soltanto per le aspettative generate dall’incontro in sé, ma anche per il modo in cui questo è stato presentato proprio da Washington: il possibile punto di svolta per un nuovo “deal”.

Il vertice in terra coreana tra Donald Trump e Xi Jinping, il 30 ottobre, è stato importante soprattutto per il leader cinese, che si vede riconosciuto, una volta di più, lo status di “pari grado” come rappresentante della seconda superpotenza mondiale. Ciò non soltanto per le aspettative generate dall’incontro in sé, ma anche per il modo in cui questo è stato presentato proprio da Washington: il possibile punto di svolta per un nuovo “deal”.

Il problema è che l’intesa annunciata serve a sbloccare un negoziato che finora è sembrato piuttosto un muro contro muro, in una dinamica innescata dal Presidente americano. La potremmo dunque definire una dinamica “auto-transattiva”, visto che è la stessa figura a sollevare una questione critica, ad attivare strumenti di pressione, a proporre una transazione, e poi a dichiararsi temporaneamente soddisfatto delle concessioni ottenute. Nel caso specifico, una specie di accordo di desistenza che dovrebbe durare un anno.

Per valutare meglio gli ultimi eventi, va sempre evitato l’errore di prospettiva indotto dal “metodo Trump”: dazi e tariffe (i temi che hanno dominato la vigilia del vertice) non sono una politica industriale, ma uno strumento negoziale visto (da Washington) come totalmente duttile; non costituiscono una strategia, ma una tattica. E’ una sorta di micro-management dei rapporti commerciali che, secondo Trump e i suoi pochi collaboratori davvero persuasi della potenza quasi miracolosa dei dazi, farebbe crollare qualsiasi resistenza grazie alla forza del mercato americano – in realtà, ad oggi un mercato importante ma non certo “dominante”, pari a circa il 23% del PIL globale (nominale) e soltanto a circa il 5% in termini di importazioni. Da notare anche che quell’assai rilevante quarto (o quasi) del PIL mondiale è alimentato in parte proprio dalle importazioni, e soprattutto da alcuni beni difficilmente sostituibili; il gioco è dunque piuttosto rischioso perfino per un’economia senza pari come quella americana.

Leggi anche: Le sanzioni economico-finanziarie nell’era dell’interdipendenza

Alcuni hanno anche ipotizzato, proprio alla ricerca di una qualche logica strategica, che il vero scopo dei dazi sarebbe ottenere le risorse per finanziare il debito pubblico americano (in continuo aumento); il caso dei produttori agricoli suggerisce però tutt’altro, visto che Trump ha scelto di utilizzare parte dei dazi imposti su alcuni beni intermedi (cinesi e non), impiegati nel settore, per compensare gli agricoltori americani – cioè coloro che i dazi stessi hanno danneggiato. Come si vede, questo meccanismo circolare è il trionfo delle tattiche di micro-management rispetto ad una grande strategia.

In questo caso, come in molti altri, emerge uno schema ricorrente per l’attuale amministrazione: confezionare una “crisi” per poi annunciare di averla risolta con un “deal” temporaneo che riduce (ma non elimina) l’impatto negativo della mossa di apertura. E’ una tecnica di moto perpetuo che si addice perfettamente a quella comunicativa incentrata sul continuo allagamento dello spazio mediatico, con dichiarazioni e annunci che catturano l’attenzione collettiva ogni poche ore.

Tutto ciò, come ha confermato anche il tour asiatico del Presidente, produce comunque effetti tangibili su scala globale: due tipi di effetti, in particolare.

Il primo è una fondamentale instabilità strategica. Alcuni Paesi del Sudest asiatico sono stati tra i più duramente colpiti dalla mannaia dei dazi, nonostante proprio quelle economie offrano una delle poche alternative valide al controllo cinese delle catene del valore. Intanto, all’indurimento dello scontro tecnologico-commerciale tra Washington e Pechino si è aggiunto l’approccio rivendicativo di Trump sul piano della sicurezza, per cui in sostanza gli USA minacciano a intermittenza di non voler sostenere i costi della difesa “semi-collettiva” in Asia che è tuttora imperniata sulla potenza navale e missilistica americana. La fiducia tra partner di lunga data, cioè un asset intangibile ma di grande importanza, è la principale vittima. Ad oggi, questo contesto di forte instabilità sembra infatti aver imposto incertezze e dilemmi più agli alleati che alla Cina, cioè all’ambiziosa potenza che andrebbe contenuta proprio mediante la rete di alleanze già esistente.

Il secondo effetto della diplomazia (auto-)transattiva è la grande volatilità economica, che – almeno secondo le teorie largamente predominanti che Trump contesta in modo esplicito – va in effetti a danno di tutti, come mostra il rallentamento degli scambi commerciali registrato dai maggiori indici. In tal senso, i governi e le imprese ragionano oggi soprattutto di limitazione dei danni, con il rischio di generare un circolo vizioso: se l’unica opzione plausibile è minimizzare le perdite, aumentano gli incentivi a danneggiare i concorrenti prima ancora di massimizzare i propri vantaggi. La ricetta ideale per un mondo a somma zero, che tornerebbe così ad essere “malthusiano”.

Leggi anche: La politica estera “auto-transattiva” di Donald Trump: hard power e soft power a somma zero

Più a breve termine – l’orizzonte su cui si concentra l’azione politica di Trump – si può dire comunque che le pressioni esercitate sul governo di Pechino hanno prodotto un risultato principale: aver reso esplicito un potere ricattatorio cinese sulle famigerate “terre rare” e la loro raffinazione che era rimasto per diversi anni latente. Ora la filiera dei materiali critici è pienamente “weaponizzata”, e non è per nulla certo che ciò convenga agli Stati Uniti, anche se durasse davvero un anno la mezza tregua emersa dal vertice in Corea. ![]()