La propaganda di guerra: il pericolo permanente del manicheismo

In un testo del lontano 2001, intitolato “Fra il Danubio e il mare”, Claudio Magris ragionava sull’essenza della triestinità. Una complessa terra di confine dove l’Est era divenuto – soprattutto durante la Cortina di Ferro – un vasto impero “spesso ignorato, rifiutato, temuto, disprezzato”. In sostanza Magris chiosava “ogni paese ha il suo Est da respingere” un luogo nel quale, corte imperiale o misero shtetl della diaspora, “nevica storia”.

Oggi l’Est per antonomasia è il conflitto russo-ucraino, e dopo quasi un anno e mezzo di guerra combattuta su ogni fronte possibile (militare, d’intelligence, finanziario, logistico, giuridico, accademico e propagandistico) appaiono evidenti forti criticità nella trasparenza dei messaggi e una generale ignoranza sulla sorta di galassia orientale che abbiamo di fronte.

L’ignoranza, o anche solo la superficialità, è il terreno ideale per la propaganda per motivi sin troppo evidenti. A complicare ulteriormente il quadro è l’ormai totalizzante avvento della sfera digitale, un fattore con 4 miliardi di smartphone attivi al mondo 24 ore su 24.

Leggi anche: Understanding Russian disinformation strategies inside and outside the country

Ora, come divulgare un’informazione a una vasta platea quando essa è estremamente complessa e addirittura coinvolta come parte attiva dello schema? In genere, e purtroppo, la si modifica al ribasso.

Un innocuo ma significativo esempio è quello dalla celebre formula abbreviata della prima legge della relatività di Albert Einstein: la famosissima E=mc2. La formula, nella cultura di massa, è divenuta un graffito murale, una scultura, un meme digitale o un’effige da t-shirt. Peccato che la sua semantica semplificata (alla formula manca il denominatore, fondamentale perché abbia senso compiuto, dal momento che esso postula la velocità della luce come costante) non permette di renderla né compiuta, né intelligibile.

A differenza di questo caso scientifico, nel mondo politico-sociale i messaggi iper-semplificati, se non criptici, hanno l’obiettivo deliberato di mistificare, giocando su una sorta di emotività “a strascico”, capace insomma di raggiungere comunque un vastissimo target.

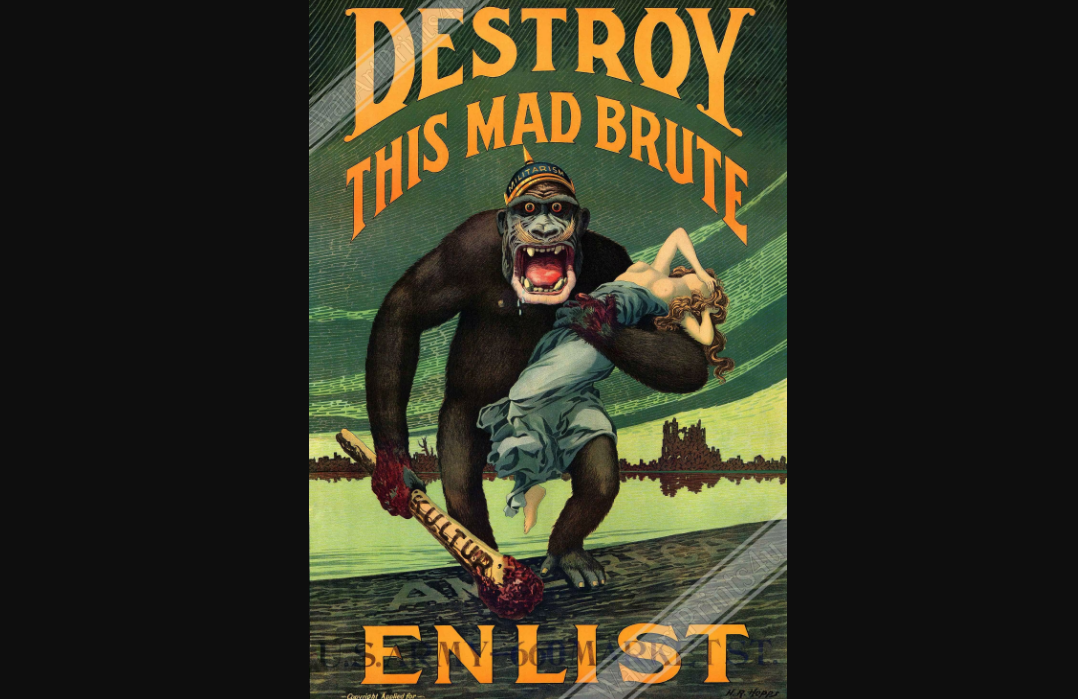

Così, ben oltre la grossolana propaganda che da ambo le parti tenta di dare un contributo alla propria causa, il tema del messaggio politico in tempo di guerra assume – da sempre – clamorosi connotati di distorsione. Sono essenzialmente i connotati dell’iperbole. I sistemi politici, insomma, si trovano di fronte alla necessità di comunicare (o nascondere) informazioni complesse alle proprie opinioni pubbliche tramite semplificazioni intellettuali ed emotive, ma si trovano oggi anche nella condizione di dover gestire uno stravolgimento del concetto stesso di opinione pubblica, divenuta parte attiva del dibattito come mai prima nel corso della storia.

La considerazione è che Kiev – come Mosca – fa propaganda, cioè altera deliberatamente le notizie o, come si dice oggi, lo storytelling del conflitto. Lo fa su un ampio spettro, cioè dalle notizie di scarsa rilevanza sino alle enormi questioni simboliche, come il disconoscimento della giornata del 9 maggio per celebrare la vittoria sul nazismo durante la Seconda guerra mondiale. Nessuno a Occidente può realmente capire la portata storica di questa decisione in termini di frattura identitaria.

L’Ucraina – lo vediamo anche rispetto ai rapporti con Washington – va per la sua strada, giostrando un’amicizia interessata (e viceversa) tanto con USA ed Europa fintanto che essa le tornerà utile (e viceversa). In ogni caso a noi non preme la legittimità della propaganda – dal momento che tutte le propagande sono, per definizione, legittime e false al tempo stesso – ma la sua fenomenologia.

Leggi anche: Lezioni ucraine

E’ questo un punto fondamentale: se lasciassimo filtrare l’elemento morale nell’analisi, tanto varrebbe lasciar perdere, perché portato alle estreme conseguenze l’enunciato logico suonerebbe così: Kiev ha ragione, quindi tutto le è concesso. Per carità, è una posizione, ma è chiaramente ideologica e soprattutto, dal punto di vista analitico, è sterile.

Quello che è emerso sinora dal conflitto ai confini orientali della NATO in termini di propaganda è dunque essenzialmente manicheo. A qualsiasi livello si verifichi la contrapposizione delle diverse narrazioni (salotto di casa, tastiera di pc o sede ONU, come vedremo a breve) notiamo un comune denominatore: non esistono punti di contatto, basi condivise, esiste solo l’assoluta negazione dell’altro. Da una parte l’Ucraina non esiste, dall’altra la Russia è il male assoluto e Vladimir Putin un “vassallo” e uno “scagnozzo” o addirittura il “benzinaio” di Xi Jinping (da “il Foglio” del marzo 2023). Insomma: manicheismo unapologetic – per usare un termine anglosassone.

Questo asset può avere un futuro tattico e strategico, ma sotto il profilo intellettuale non ne ha alcuno. Se per politici, militari e giornalisti il problema della “verità” non esiste o non è strettamente prioritario, per gli studiosi esiste eccome ed è prioritario. Se i primi non possono permettersi sconfitte elettorali o sul campo o un calo di lettori e clic, gli studiosi non possono permettersi di aver tra le mani un ciarpame pseudo-culturale spacciato per fonti e per informazione.

Tuttavia la comunità scientifica sembra, in questo frangente, tralasciare i propri rigorosi principi fondamentali di metodo. Questo perché la propaganda di guerra, in altre parole, non esiste, o meglio è una tautologia ridondante che permea tutto: la propaganda è guerra. Di nuovo, essa può essere essenziale e funzionale per politica e sfera militare, ma per l’ambito accademico sarà sempre e solo un gioco a somma zero.

Il 14 marzo scorso all’ONU la Russia ha convocato una sessione aperta del Consiglio di Sicurezza per dibattere il tema della “russofobia”. Tra i membri del panel lo storico Timothy Snyder, professore a Yale. La prolusione di Snyder – articolata in dieci punti – si regge su un assunto fondamentale: la responsabilità unica del sentimento russofobo è da imputare alla Russia medesima. Quando l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia ha chiesto allo storico le fonti delle proprie asserzioni, Snyder, riprendendo la parola, ha risposto: i canali Telegram e la tv di stato russa. Ora, certamente bisogna evitare il rischio di uno snobismo elitario che riconosca legittimità solo a biblioteche e dossier ufficiali (dal momento che tutte le cancellerie ormai usano i social network per comunicazioni di vario genere), ma il piano inclinato al ribasso tra le fonti della storiografia classica (gli archivi e la letteratura scientifica) e le attuali fonti social è netta e innegabile.

La comunità scientifica sembra insomma aver abdicato al primato della ragione, facendo molto poco per differenziarsi dal livello generalista e settario del dibattito social. E’ quindi poco lungimirante dover scegliere tra Timothy Snyder e Jeffrey Sachs, come fossero rivali tennistici in luogo di essere accademici di chiara fama. Certamente tra i dieci punti di Snyder e l’invito di Sachs a riflettere sulla fallimentare transizione dell’economia russa dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il secondo approccio sembra più fecondo.

Occorre però avere familiarità con l’analisi di John Maynard Keynes rispetto alla pace francese del 1919 nei confronti della Germania; occorre capire la “shock therapy” del 1992, che ha caratterizzato la Russia elstiniana e cristallizzato l’ascesa degli oligarchi, iniziata due anni prima con la politica dei voucher; comprendere insomma tutti i fattori all’origine della Federazione Russa odierna, analizzando la percezione che il Cremlino ha di sé oggi e di come a sua volta la Casa Bianca percepisca la Russia sin dai giorni dell’amministrazione di George Bush Senior. Nulla a che vedere con benzinai e vassalli.

Famosa quasi quanto la formula di Einstein, l’ultima frase del Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein recita: “di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”. Sarebbe un ottimo antidoto all’attuale deriva social, ma è anche un’ottima scorciatoia che permette di sorvolare sull’imprescindibile metodo logico suggerito nel cuore del medesimo testo: “il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose”. Insomma: “qualcosa può accadere e non accadere e tutto il resto rimane uguale”. O se si preferisce, per tornare ad Einstein: le leggi della fisica sono invarianti in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Tradotto: lo scontro imperiale tra Stati Uniti e Russia è inerziale per definizione. Segue cioè una rotta prestabilita e metastorica.

Cosa vogliamo dire? Nella psicologia russa la sconfitta di Sebastopoli (1855) è una vittoria. Chi non coglie la profonda lezione geopolitica di questo passaggio è libero di accontentarsi dell’ultima riga del Tractatus, dell’equazione della relatività espressa senza il fattore di Lorentz (velocità costante della luce), degli storici da best seller e del giornalismo dei bulli. Ma forse non andrà lontano.