Il “socialismo” di Sanders nella politica americana

Fin dalla metà degli anni Trenta del Ventesimo secolo, i sondaggi Gallup forniscono dati sulla disponibilità degli elettori americani a votare candidati presidenziali nominati dal loro partito e appartenenti a determinati gruppi etnici e razziali, confessioni religiose e fasce demografiche, o connotati da specifici orientamenti politici o sessuali. Naturalmente la casistica si è ampliata e diversificata nel corso dei decenni, riflettendo i mutamenti della società. Nel 1937 il quesito riguardava la disponibilità e eleggere un ebreo (46% i favorevoli) o un cattolico (60%). Nel 1958 per la prima volta si sondò la propensione a votare un ateo (18% allora, 60% oggi), e nel 1978 un candidato “gay/lesbian” (28% allora, 76% oggi).

Nel 2015 si è chiesto per la prima volta al campione di intervistati se avrebbero votato un candidato “socialista” scelto dal loro partito: rispose affermativamente il 47% (e in particolare il 59% dei Democratici, il 49% degli indipendenti, e addirittura il 26% dei Repubblicani). Di qualche interesse anche la dimensione demografica di questo dato, che saliva al 69% nella fascia di età tra i 18 e 29 anni e al contrario scendeva al 34% tra gli ultra-sessantancinquenni.

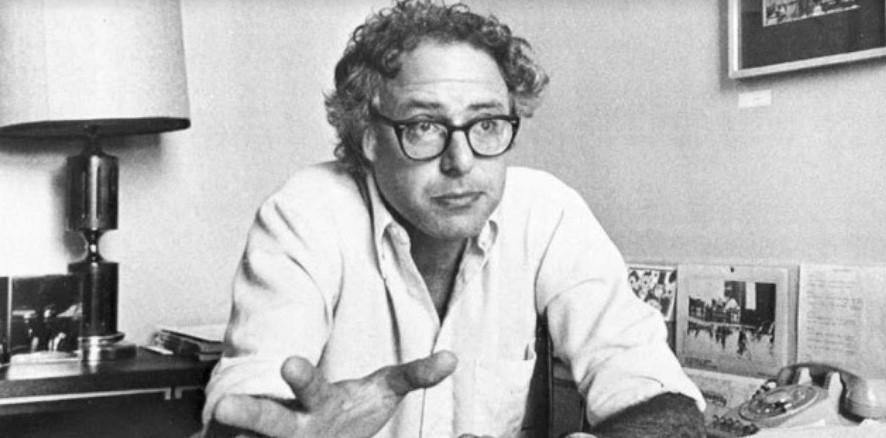

Quel candidato era ed è in sostanza Bernie Sanders, il “socialista del Vermont” che nella sua lunga carriera in Congresso non ha perso occasione di rivendicare un’etichetta che ora sembra non essere più controproducente, e tanto meno eccentrica, nella politica americana. Ma che socialismo è quello di Bernard Sanders, nato nel 1941 nel quartiere popolare di Flatbush a Brooklyn da Elias Ben Yehuda Sanders, arrivato a New York dalla Galizia austro-ungarica vent’anni prima e da Dorothy Glassberg, figlia di ebrei provenienti dall’impero russo?

Checché ne dicano molti dei suoi detrattori, e anche alcuni dei suoi sostenitori, il socialismo di Sanders sembra essere una miscela non particolarmente esplosiva, e molto americana: radici profonde nella cultura e nelle politiche del New Deal rooseveltiano che si intrecciano con elementi delle socialdemocrazie nord-europee, una retorica populista tanto radicale quanto familiare nel lessico di una certa sinistra d’oltreoceano, e infine un solido pragmatismo quando si tratta di votare disegni di legge e stringere alleanze in Congresso.

“Per me il socialismo democratico è la prosecuzione di quanto ha fatto Franklin Delano Roosevelt per garantire diritti economici a tutti gli americani”, affermò Sanders in un discorso alla Georgetown University nel novembre 2015. Quei diritti sono la precondizione non della rivoluzione sociale, ma di una piena libertà individuale: “non esiste vera libertà senza sicurezza economica”. Un Sanders squisitamente rooseveltiano quindi non solo nella visione del rapporto tra giustizia sociale e libertà – “necessitous men are not free men” – ma anche nell’indicazione della strada da seguire. Ciò di cui un’America ancora ferita dalla recessione del 2008 ha bisogno è simile a ciò di cui aveva bisogno quella che usciva dalla depressione degli anni Trenta, e cioè un “secondo Bill of Rights” come quello evocato da Roosevelt nel discorso sullo Stato dell’Unione del 1944: diritto al lavoro e alla casa, all’istruzione e alla salute, per tutti.

Quella carta fondamentale dei diritti sociali e economici non arrivò mai, ma l’“ordine del New Deal” trasformò i connotati del rapporto tra stato e mercato, e tra democrazia e libertà, fino a tutti gli anni Settanta. Alti livelli di spesa pubblica e tassazione, big government e sindacati forti, ampio accesso ai consumi e in misura minore (grazie alle successive riforme dell’amministrazione Johnson) alla sanità sono stati gli architravi di un assetto mai messo in discussione neanche quando i repubblicani tornarono alla Casa Bianca negli anni Cinquanta.

Sanders ha sostanzialmente in mente questo modello, entrato in crisi con le trasformazioni globali degli anni Settanta e la svolta reaganiana degli anni Ottanta, anche se lo declina a volte in chiave radicale in tema di sanità e istruzione superiore. Ai giornalisti che gli chiedevano delle sue proposte su tasse e spesa pubblica, da molti commentatori ritenute impraticabili, Sanders ha avuto buon gioco a rispondere: “Non sono poi così socialista rispetto a Dwight Eisenhower.”

Se non sono così socialisti i presupposti e gli obiettivi delle sue proposte, non lo è in realtà nemmeno la retorica che le ammanta. La sua costante, martellante riproposizione di uno schema rigidamente binario e fortemente semplificante che contrappone l’1% dei miliardari e degli oligarchi a una massa indistinta di “working people” sembra presa di peso dall’arsenale del populismo agrario americano di fine Ottocento, più che dal pur variegato repertorio del socialismo europeo. La dicotomia che sottende il discorso di Sanders non è tanto tra capitale e lavoro, ma tra un establishment corrotto e anti-democratico da una parte e un’America dell’uomo comune, moralmente integra e non attraversata da fratture di classe, dall’altra.

Con Sanders siamo insomma nel solco del populismo ‘di sinistra’ che risale al People’s Party degli anni 1890, la cui piattaforma – attivismo del governo federale, forte regolamentazione dell’industria ferroviaria, riconoscimento del ruolo dei sindacati, limitazione dell’influenza del mondo degli affari sulla politica – fu fatta propria dal candidato democratico William Jennings Bryan nelle elezioni del 1896. E il cui linguaggio riemerge ciclicamente in superficie, con Huey Long negli anni Trenta del secolo scorso e ora con la sua denuncia della “immoralità” delle disuguaglianze crescenti e i suoi toni moraleggianti o, secondo i suoi detrattori, moralistici. In questo quadro, definirsi socialista o socialista democratico, o evocare una “rivoluzione politica”, sembra voler rafforzare la nozione di una radicale contrapposizione all’establishment che è tipica del linguaggio populista, ma che non è del tutto corroborata dai fatti.

Sindaco della cittadina di Burlington (Vermont) dal 1981 al 1989, Sanders è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti nel 1990 e poi al Senato nel 2006. Alla luce dei suoi risultati di amministratore e legislatore è legittimo supporre che, come ha affermato Paul Krugman, una ipotetica amministrazione Sanders non sarebbe radicalmente diversa da qualsiasi amministrazione democratica. Certo, negli anni non sono mancate le occasioni in cui si è opposto a politiche che i democratici hanno perseguito, come il NAFTA, o assecondato, come la guerra in Iraq. E nel 2010 il suo ostruzionismo solitario contro il budget dell’amministrazione Obama ha ricordato a qualche osservatore l’opposizione di Huey Long a alcuni provvedimenti del primo New Deal.

Tuttavia non ha fatto mancare il suo sostegno a provvedimenti cardine come la riforma sanitaria e la legge Dodd-Frank sulla regolamentazione dell’industria finanziaria, nonostante li ritenesse in parte inadeguati. E già in precedenza si era segnalato per una attività legislativa magari non stellare nei risultati, ma quantitativamente significativa e spesso volta a modifiche minori ottenute anche con accordi bipartisan, che nel 2005 gli valse l’appellativo di “re degli emendamenti” da parte della rivista Rolling Stone.

Anche le recenti proposte di fronte all’emergenza Covid-19, infine, sembrano coerenti con il suo profilo di new dealer di sinistra che guarda alle politiche sociali europee. Da un lato la riproposizione del cosiddetto “Medicare for all”, cioè la creazione di un sistema sanitario pubblico che estenda a tutti il diritto alla salute (Medicare è il programma federale di assistenza medica per i cittadini oltre i 65 anni istituito da Lyndon Johnson nel 1965 con un emendamento al Social Security Act di FDR). Dall’altro una serie di misure immediate, e piuttosto costose, volte a contenere i costi sociali di una nuova recessione: trasferimenti in denaro alle famiglie di 2.000 dollari mensili, moratoria sui pignoramenti e gli sfratti, sussidi di disoccupazione fino a 75.000 dollari.

Parlare di “socialismo” e di “rivoluzione” aiuta poco a capire chi sia Bernie Sanders. Ma il fatto che un soi-disant socialista sia stato un candidato credibile per la nominaton democratica per la seconda volta consecutiva dice molto delle trasformazioni del paesaggio politico americano dopo la fine della guerra fredda, la crisi del 2008, le mobilitazioni che essa ha generato e i due mandati di Obama. Sanders non ha certo generato quelle trasformazioni, semmai ha dato loro voce, le ha in parte raccontate.

In questa sua narrazione il richiamo a un “socialismo” parecchio ibrido, un po’ generico e vagamente esotico per quelle latitudini è stato finora una risorsa; anche se con ogni probabilità non ha permesso al candidato Sanders di vincere le primarie, ha influenzato senza dubbio il dibattito dell’opinione pubblica e il programma di tutto il Partito Democratico.