La Libia non è il Libano

![]() Tre punti essenziali spiegano il mancato accordo, lunedì scorso a Mosca, fra Khalifa Haftar e Fayez Al Serraj. E servono a capire i dilemmi cui si trovano di fronte gli attori esterni, Italia inclusa.

Tre punti essenziali spiegano il mancato accordo, lunedì scorso a Mosca, fra Khalifa Haftar e Fayez Al Serraj. E servono a capire i dilemmi cui si trovano di fronte gli attori esterni, Italia inclusa.

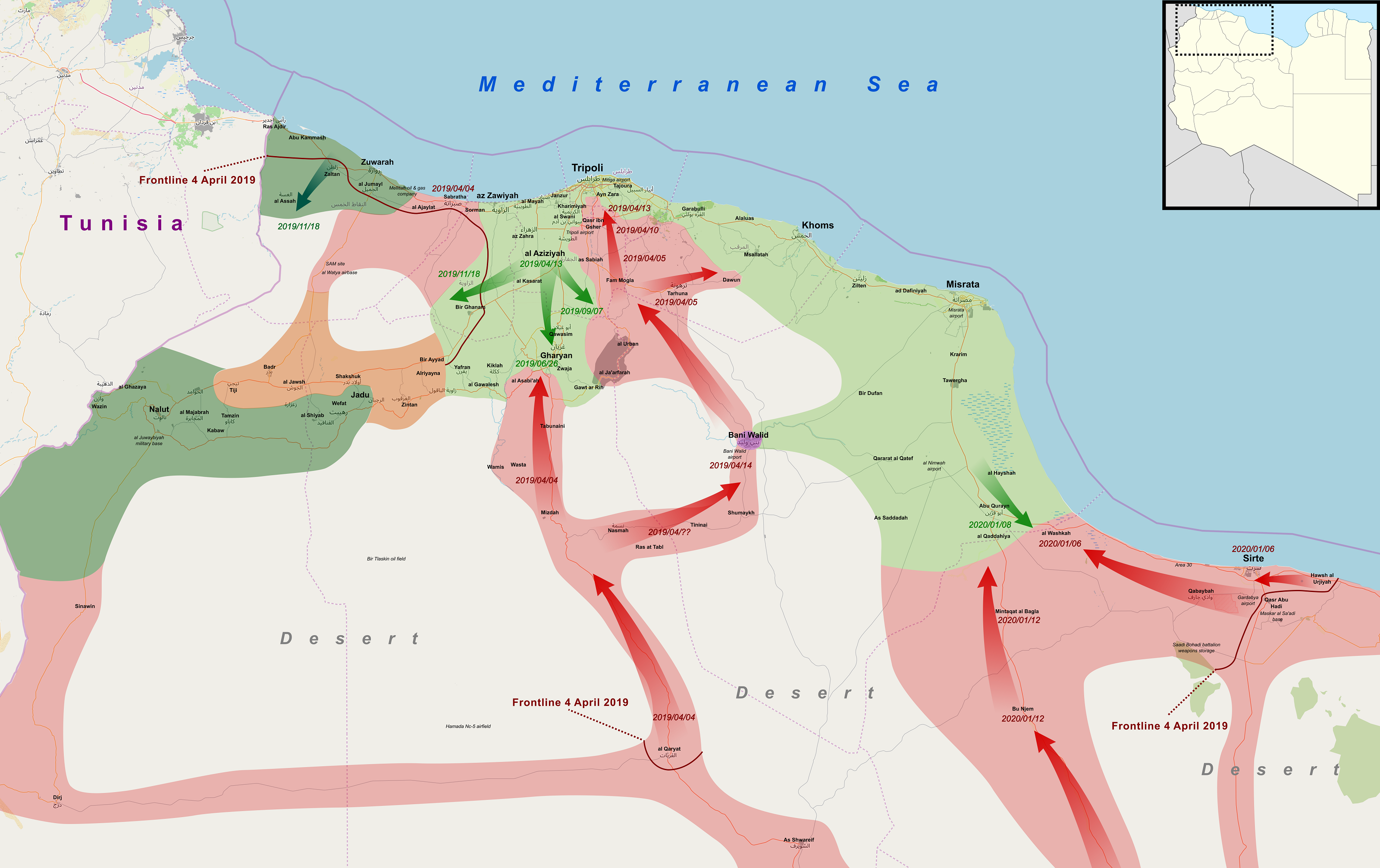

Il primo è che entrambe le parti vedono il conflitto in corso come esistenziale: il generale che controlla la Cirenaica, da parecchi mesi all’offensiva su Tripoli, si ritiene in vantaggio e non ha quindi accettato di ritirare le proprie forze dalle posizioni già conquistate in Tripolitania. Haftar non riesce a vincere ma neanche può accettare di pareggiare. Da parte sua, Al Serraj difende con i denti Tripoli e sa di potere ancora contare sull’appoggio di Misurata.

Il cessate il fuoco congela una situazione precaria sul terreno, dove si scontrano fazioni locali (in parte criminali) decise a difendere fino all’ultimo i propri interessi. Ed è molto difficile, senza una vittoria chiara sul terreno, trasformare un cessate il fuoco in una tregua più solida e duratura. Nonostante le pressioni incrociate di Russia e Turchia, quest’ultima non accettata da Haftar – che continua a porre sue condizioni – nel ruolo di mediatrice. “Si sono compiuti progressi ma ci vorrà più tempo”, ha ammesso il ministro degli Esteri russo Lavrov.

La Libia, secondo punto assai rilevante, non è più un paese unitario – se mai lo è stata davvero. La divisione fra Tripolitania e Cirenaica, con le sue radici storiche, si è ormai consumata nei fatti: esistono due governi, due parlamenti, due Banche centrali. L’unica istituzione rimasta coesa è la Compagnia petrolifera nazionale, appoggiata da Washington e con cui Eni ha un accordo preferenziale per la fornitura domestica delle risorse petrolifere. Si potrà forse evitare una spartizione de iure, che nessuno degli attori esterni dichiara di perseguire e che si scontra – comunque – con una carenza di controllo del territorio da entrambe le parti (con milizie e tribù sempre pronte a cambiare campo). Ma qualunque soluzione negoziale dovrà fare i conti con questa eredità, all’ombra di sfere di influenza che Russia e Turchia – in Libia come in Siria – stanno cercando con notevole fatica di ritagliarsi.

Terzo punto decisivo è quello di cui sempre si discute: il peso degli schieramenti che appoggiano le due parti in conflitto. Al Serraj, con il suo fragile governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, può fare leva – ma a un prezzo molto caro, che include il futuro controllo delle risorse di gas nel Levante – sul sostegno della Turchia e del Qatar. Haftar ha dietro di sé una coalizione più vasta, composta dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti, insieme alla Russia e in modo meno esplicito agli Stati Uniti e alla Francia. Viste queste premesse, la conclusione di parecchi osservatori è che Haftar abbia già vinto.

La realtà, come spesso nella politica internazionale, è più complicata di così: le agende dei “protettori” del generale della Cirenaica, infatti, non coincidono. Mosca vuole recuperare un ruolo da grande potenza nel Mediterraneo e per questo preferisce mediare dopo avere aiutato Haftar con i mercenari della Wagner. L’Egitto vede la Libia, ai suoi confini, come un problema di sicurezza nazionale e come un test decisivo per il contenimento della Fratellanza musulmana, che è appoggiata invece sul fronte opposto dalla Turchia neo-ottomana di Erdogan. Gli Emirati Arabi Uniti foraggiano Haftar per ragioni “ideologiche”: l’esito della guerra di Libia è un tassello dello scontro aperto nell’Islam sunnita ed è per questo che gli Emirati, a differenza della Russia, incoraggiano Haftar ad andare fino in fondo. Per Washington, la Libia è in fondo abbastanza periferica. Donald Trump non vuole certo rischiare – tanto più mentre è alle prese con l’Iran in un anno elettorale – di ripetere gli errori compiuti dal tandem Clinton-Obama (errori evidenziati dall’uccisione dell’ambasciatore americano a Bengasi nel 2012). Per gli europei del fronte mediterraneo, la Libia periferica non lo è affatto; ma gli interessi in competizione di Francia e Italia hanno a lungo impedito una politica unitaria. Nel suo cortile di casa, l’Europa si è così trovata emarginata.

Tutto questo spiega perché la strada verso un accordo sarà per forze di cose più lunga e più complicata di quanto non si sperasse. In teoria, la prevista Conferenza di Berlino, ispirata da Angela Merkel e appoggiata da Vladimir Putin, permetterà di mettere attorno allo stesso tavolo gli attori regionali e internazionali coinvolti, che punteranno a una nuova Risoluzione delle Nazioni Unite e alla convocazione di un’Assemblea libica, che prepari future elezioni. In teoria. Nei fatti, sarà difficile gestire l’insieme di questo processo; si parla già, in vista di una transizione politica di cui ancora non esistono le premesse, della ricerca di possibili “uomini terzi”.

Fra un Al Serraj troppo debole ed un Haftar che si sente troppo forte, i mediatori internazionali cercherebbero un’alternativa interna, per nulla facile da trovare. Nomi che circolano, probabilmente a vuoto, sono quelli del Ministro degli interni di Al Serraj, Fathi Bashagha; e del presidente del parlamento di Tobruk, Aguilah Saleh, presente agli incontri di Mosca di lunedì scorso.

Ma parlare di transizione politica è prematuro nelle condizioni di oggi – anche se Haftar si decidesse finalmente a firmare una sorta di tregua a Berlino. In caso di accordo fra le parti, una eventuale missione internazionale con forze europee e sotto egida ONU dovrebbe monitorare l’embargo delle armi e il rispetto della tregua. Mentre è molto difficile che possa essere varata, in uno scenario frantumato come quello libico, una forza di interposizione simile a quella schierata a suo tempo in Libano: modello a cui si fa spesso, sbagliando, riferimento. Combattere l’ultima guerra – così insegnano i manuali di politica internazionale – è un errore compiuto regolarmente.

La Libia (le Libie) è uno scenario del tutto diverso dal Libano; rischia semmai di essere più simile a una nuova Somalia. ![]()

*Una versione di questo articolo è comparsa su La Stampa del 15 gennaio